Что за болезнь пролапс митрального клапана. Пролапс митрального клапана — степени, регургитация, опасность и лечение. В чем опасность заболевания, осложнения

Митральный клапан – один из четырех сердечных клапанов, которые регулируют давление в камерах и поддерживают правильное направление кровотока. Он состоит из двух створок и находится между левым желудочком и левым предсердием. Случается, что одна или обе створки выбухают в левое предсердие, и это приводит к неполному их смыканию. В результате кровь из левого желудочка поступает не только в аорту, но часть ее возвращается в левое предсердие. Выпячивание створок – это и есть пролапс митрального клапана, а обратное движение крови называют регургитацией.

Это одна из самых распространенных аномалий клапанного аппарата, которая обычно обнаруживается случайно во время обследования по другому поводу. Как правило, это происходит при УЗИ сердца, которое позволяет определить степень пролабирования и объем регургитации.

Классификация

По международной классификации – МКБ–10 – принято разделение пролапса митрального клапана по происхождению. Различают первичный, не связанный с какой-либо патологией, и вторичный, являющийся осложнением другого заболевания.

Первичный пролапс бывает немым и аускультативным. Немая форма никак не проявляется и обнаруживается только при эхокардиографии. Во втором случае симптоматика бывает выраженной.

Принято указывать локализацию дефекта: передняя створка, задняя или обе. Чаще выбухает передняя стенка клапана.

Выделяют три степени пролабирования:

- Пролапс митрального клапана 1 степени – небольшое выбухание створок – до 6 мм.

- При – от 6 мм до 9 мм.

- При пролапсе 3 степени – более чем на 9 мм.

Степень выбухания створок никак не показывает уровень регургитации. Кардиологи при прогнозировании и назначении лечения, как правило, ориентируются на величину регургитации, то есть на количество крови, вернувшейся обратно в левое предсердие.

Принята отдельная классификация пролапса митрального клапана по уровню регургитации, который может не соответствовать степени выбухания створок:

- При струя достигает створок.

- При второй – кровь доходит до середины левого предсердия.

- При третьей – поток доходит до задней стенки предсердия.

Незначительный пролапс встречается у 20% здоровых людей и обычно не прогрессирует

. При пролапсе митрального клапана с регургитацией 1 степени или без нее симптомы и жалобы, как правило, отсутствуют. В этом случае дефект не приводит к нарушению кровообращения, не представляет угрозы здоровью и не требует лечения. Человек может прожить долгую жизнь и даже не подозревать о его присутствии.

Почему возникает?

Пролапс митрального клапана чаще бывает врожденным. Но могут быть и другие причины его возникновения.

Врожденный пролапс

Развивается при ослабленной от рождения соединительной ткани, из которой клапан сердца состоит. В этом случае быстрее растягиваются створки и удлиняются хорды, их удерживающие. В результате створки митрального клапана провисают и неплотно закрываются. Пролапс может развиться при таких генетических заболеваниях, как болезнь Элерса-Данлоса и синдром Марфана.

В случае врожденного пролапса обычно нет симптомов. Считать, что он опасен для здоровья нельзя, поэтому лечения не назначают. Такое явление, скорее, расценивается как особенность организма, а не как патология.

Приобретенный пролапс

Развитие данной аномалии на фоне других болезней наблюдается достаточно редко. К пролапсу митрального клапана приводят следующие заболевания, при которых нарушается структура клапанного аппарата:

- Ревматическая лихорадка, или ревматизм. Развитие пролапса связано с воспалением соединительной ткани. В основном наблюдается у детей, как правило, после перенесенной ангины или скарлатины с последующим осложнением в виде острой ревматической лихорадки. Появляются отеки, покраснение и боли в области крупных суставов, утренняя скованность.

- и ИБС – причины развития пролапса у пожилых людей. Возникновение его обусловлено плохим кровоснабжением сосочковых мышц и разрывом хорд, удерживающих створки и регулирующих их работу. Обычно пациенты обращаются к врачу с жалобами на одышку, утомляемость, боли в сердце.

- Гипертрофическая и дилатационная кардиомиопатия .

- Дегенеративные и воспалительные заболевания миокарда и эндокарда.

- Дегидратация (обезвоживание).

- Легочная гипертензия.

- Эндокринные патологии, например гипертиреоз.

- Травмы грудной клетки. При этом возможен разрыв хорд, что и приводит к пролапсу. В данном случае требуется обязательное лечение, иначе прогноз может быть плохим.

Диагностика

При постановке диагноза «пролапс митрального клапана» проводят инструментальные исследования. Решающими являются диагностические признаки, выявленные при эхокардиографии и выслушивании.

При выслушивании обнаруживают систолические шумы, сопровождающиеся систолическими щелчками.

Самый эффективный метод диагностики пролапса митрального клапана – УЗИ сердца, который дает полную картину: и объем забрасываемой в левый желудочек крови, и степень выбухания створки.

Дополнительно могут назначить ЭКГ для обнаружения возможных изменений в работе сердца, связанных с выбуханием створок митрального клапана.

Кроме этого, применяют рентгенографию грудной клетки и фонокардиографию.

Следует проводить дифференциальную диагностику с пороками сердца (врожденными и приобретенными), бактериальным эндокардитом, миокардитами, аневризмой межпредсердной перегородки , кардиомиопатиями. Важно отличать пролапс от врожденной или вторичной митральной недостаточности .

В последние годы наблюдается более частое выявление пролабирования створок митрального клапана, а объясняется это внедрением эхокардиографии, позволяющей обнаружить даже бессимптомные формы.

Симптомы

Признаки пролапса митрального клапана могут быть различными, зависят от причин появления и степени регургитации.

Нередко в случае врожденного пролапса наблюдаются нарушения в работе нервной системы, а именно вегето-сосудистая дистония. Именно ее признаки иногда принимают за проявления пролапса. Это могут быть:

- головные боли, как при мигрени;

- одышка;

- общая слабость;

- понижение физической работоспособности;

- панические атаки;

- предобморочное состояние;

- резкая смена настроения.

Выбухание створок клапана

Люди с врожденным провисанием створок митрального клапана в связи с нарушениями развития соединительной ткани обладают высоким ростом, слаборазвитой мускулатурой, худощавым телосложением.

Самой частой жалобой при данной аномалии митрального клапана считается сжимающая или колющая боль в сердце, которая длится не более 5 минут. Возникает обычно в покое, повторяется неоднократно в течение дня. Она может усиливаться при вдохе и при эмоциональном напряжении, но не связана с физической активностью. Наоборот, при физической нагрузке боль исчезает.

Если появление пролапса является следствием острой ревматической лихорадки, развившейся как осложнение после ангины, присутствуют следующие признаки:

- пассивность и вялость ребенка, повышенная утомляемость, отказ от подвижных игр;

- одышка даже при умеренных физических нагрузках;

- частое сердцебиение;

- головокружение.

Если выбухание створок митрального клапана связано с ишемической болезнью сердца или инфарктом миокарда, то жалобы такие:

Если причиной пролапса митрального клапана стала травма грудной клетки, то больной испытывает:

- частое сердцебиение;

- сбои в работе сердца;

- слабость;

- иногда кашель с мокротой розового цвета.

Последствия

Осложнения пролапса митрального клапана случаются редко. Они возможны в случае приобретенного и тяжелого врожденного дефекта. Среди них можно назвать:

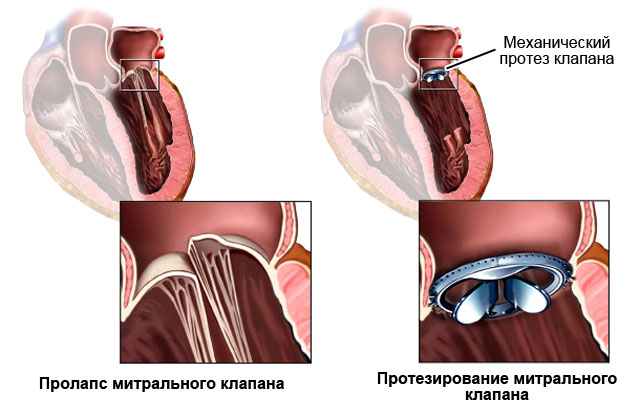

- , при которой значительное количество крови попадает назад в левое предсердие. Характеризуется одышкой, кашлем, быстрой утомляемостью, общей слабостью. Лечится хирургическим путем: проводится протезирование клапана или его пластическая реконструкция.

- Инфекционный эндокардит – это воспалительное заболевание сердечного клапана. Возникновение его связано с тем, что клапан становится менее устойчивым к действию микробов при развитии пролапса. При данном осложнении повышается температура тела, появляется боль в суставах, слабость, сердцебиение. Это заболевание считается тяжелым и лечится в стационаре.

- Нарушение сердечного ритма проявляется перебоями в работе сердца, головокружениями, слабостью, в редких случаях обмороками. Назначают антиаритмические медикаменты.

Противопоказания

Обычно при пролапсе митрального клапана не требуется никаких ограничений, что касается физкультуры и спорта. При аускультативной форме допускаются занятия физкультурой, но следует избегать прыжков и бега. При выраженной регургитации и наличии нарушений в работе сердца имеются противопоказания в плане физических нагрузок: в этом случае показана ЛФК с индивидуальным подбором упражнений.

Прогноз

Прогноз в случае пролапса митрального клапана, как правило, благоприятный. Чаще всего наблюдается пролабирование 1 или 2 степени с незначительной регургитацией или без нее. Симптомов и проблем со здоровьем обычно нет, большинство людей с данным синдромом в лечении и наблюдении не нуждаются.

Нарушения в работе сообщения между левым желудочком и предсердием, за которое отвечает митральный клапан, есть у четвёртой части населения. У многих он в безопасной форме. Поэтому человек не знает о существовании недостатка в работе сердца или узнает случайно во время, например, профессионального осмотра.

При выраженном проявлении сбоя в самочувствии, следует обязательно обратиться к специалисту. Поэтому полезно знать природу заболевания и его признаки. ИтаК, что это и чем опасен пролапс митрального клапана сердца?

Особенности болезни

Движение крови в системе кровообращения происходит в одну сторону. Регулирование процесса делается при помощи системы клапанов. Слаженная их работа обеспечивает полноценную гемодинамику.

Митральный клапан расположен между левым желудочком и предсердием. Его функция заключается в том, чтобы пропустить кровь из предсердия и запереть обратный её ход. Клапан имеет две створки: заднюю и переднюю.

Нарушение работы клапана выражается в том, что проявляется функциональный недостаток, в результате которого часть крови во время толчка желудочка возвращается в предсердие. Причины и глубина проблемы определяют, в какой степени она существенна для конкретного человека.

Пролапс обозначает прогибание створок (одной или обоих) в сторону предсердия в тот момент, когда они должны быть плотно закрыты – во время посыла крови из желудочка в аорту. У детей патология чаще врождённого характера.

Признаки болезни и методы помощи для детского и взрослого возраста не имеют значительных отличий. Дети, страдающие пролапсом митрального клапана, склонны к таким проявлениям:

- нервным срывам,

- имеют нестабильную психику,

- могут быть агрессивны.

Более подробно об особенностях такого недуга как пролапс митрального клапана, расскажет специалист в следующем видео:

Степени

Принята разносторонняя классификация патологии. Наиболее выражает суть проблемы - деление случаев пролапса на категории сложности. Это классификация по глубине прогиба створок клапана в предсердие и по количеству крови, которая возвращается в него.

Если рассматривать пролапс только по степени прогиба створок, то эта градация не даёт полного представления о проблеме, потому что главная характеристика патологии – какой объем крови имеет возврат в предсердие.

Начнем мы с рассказа о пролапсе митрального клапана 1-1 степени без регургитации и с ней.

Пролапс митрального клапана (схема)

1-я

Обозначает, что отклонения створок в сторону предсердия происходит не глубже пяти миллиметров. Если рассматривать первую степень проблемы с точки зрения, какой возврат артериальной крови при этом происходит, то поток касается створок клапана.

2-я

Вторая степень определяется при прогибе створок в пределах от шести до девяти миллиметров. Относительно обратного движения вторая степень по этому признаку обозначает, что поток достигает середины предсердия.

3-я

Провисание створок на десять миллиметров и более говорит о третьей степени проблемы. Если рассматривать классификацию, опираясь на эффект возврата потока крови, то третья ступень говорит о том, что поток доходит выше середины предсердия и может достигать его начала.

О том, каковы причины пролапса митрального клапана, мы расскажем вам далее.

Причины возникновения

Нарушение в работе левой половины сердца через пролапс клапана имеет две основные причины.

- Приобретённая патология как осложнение в результате некоторых заболеваний. Такой случай называют вторичный пролапс.Нарушение могут инициировать:

- воспаления сердца,

- ревматизм,

- ишемия сердца,

- инфаркт миокарда,

- красная волчанка,

- травма в области грудной клетки,

- другие болезни.

- Врождённая патология, такой случай называют первичный пролапс. Если проблема слабо выражена, имеет первую или вторую степень, то её относят ближе к норме, чем к патологии. Наука ещё ищет факторы, которые приводят к этой проблеме.Замечено, что болезнь:

- передаётся по наследству,

- сопутствует другим генетическим заболеваниям,

- проявляется в связи с врождённой патологией соединительной ткани аппарата клапана:

- хорды могут неправильно крепиться, быть неадекватной длины;

- возможно наличие дополнительных хорд,

- сосочковые мышцы бывают видоизменённые.

Про то, какие симптомы имеет пролапс митрального клапана 1-й, 2-й, 3-й степени, мы расскажем далее.

Симптомы

Нарушения в работе клапана между левым желудочком и предсердием часто не проявляют себя через ухудшение самочувствия. Симптомы начинают быть заметными при третьей стадии пролапса. Если учитывать глубину проблемы, выраженную степенью возврата (регургитации), то по этому признаку симптомы начинают проявляться в случае второй степени.

Они выражаются такими нарушениями:

- пониженный тонус,

- замедленное сердцебиение сменяется учащённым биением,

- в груди ощущается дискомфорт и боль; характер её ноющий и кратковременный;

- одышка, которая усиливается от нагрузки;

- во время полного вдоха ощущение препятствия этому действию и нехватки воздуха,

- частые головные боли, после прогулки происходит облегчение;

- обмороки,

- возможны панические атаки,

- склонность к простудным заболеваниям,

- появление повышенной температуры.

У пациентов, страдающих, кроме того, сколиозом и плоскостопием, признаки болезни могут быть более выраженными.

Для специалиста есть комплекс внешних признаков, по которым он может заподозрить первичный пролапс:

- худое вытянутое лицо,

- удлинённые конечности,

- астеническое сложение,

- высокий рост,

- плохое зрение,

- эластичная тонкая кожа,

- возможно косоглазие,

- гипермобильность суставов.

Диагностика

Врач по жалобам пациента и при осмотре, особенно прослушивании больного, может предположить пролапс митрального клапана и назначить обследование.

- Эхокардиография – основной способ получить достаточную информацию, чтобы диагностировать нарушения в работе клапана и определить степень проблемы.

- Электрокардиография – этой процедуры для выяснения есть ли пролапс, и в какой степени патология, недостаточно. Вспомогательная информация, которая может дополнить исследование – это сведения о нарушениях сердечной проводимости и ритма.

- Фонокардиография даёт информацию о нюансах изменения тонов, которые специалист при прослушивании может не уловить.

О том, как лечить пролапс митрального клапана, читайте далее.

Следующее видео в доступной форме расскажет о том, как происходит работа сердца при пролапсе митрального клапана:

Лечение

В начальных стадиях лечение не проводится. Если есть проявления нарушения здоровья, подключают медикаментозное, терапевтическое лечение.

Корректируют состояние и народными способами. К оперативному вмешательству прибегают, если пролапс создает проблемы, которые не поддаются урегулированию перечисленными методами.

Терапевтическое

Пациент получает рекомендации, как организовать свою жизнь, чтобы не ухудшать состояние при пролапсе:

Пациент получает рекомендации, как организовать свою жизнь, чтобы не ухудшать состояние при пролапсе:

- нагружать организм умеренно,

- делать частый отдых,

- поддерживать здоровье регулярными периодическими посещениями санаториев по направлению специалиста,

- показано по совету врача применять грязелечение, массаж;

- используют методы психотерапии, пациента учат психологии здоровья, как соблюдать покой в любой ситуации, владеть собой;

- применяют физиопроцедуры,

- во избежание инфекционного эндокардита проводится антибактериальная профилактика.

Об особенностях лечения пролапса митрального клапана 1, 2 и 3 степени расскажет следующий раздел.

Медикаментозное

Есть большой арсенал препаратов, которые назначают специалисты для коррекции состояний, вызванных пролапсом митрального клапана.

- Средства, необходимые для поддержания работы сердца:

- рибоксин,

- панангин,

- магнерот.

- При проявлении расстройства нервной системы, назначают седативные препараты.

- Если есть склонность к , применяются антикоагулянты.

- При нарушениях сердечных ритмов могут быть назначены бета-блокаторы.

Операция

Если нарушение работы клапана достигло третьей степени и становится опасным для жизни пациента, то рекомендуется провести оперативное вмешательство с целью реконструкции клапана или заменой его на протез.

Если до операции пролапса митрального клапана не дошло, можно попробовать (но с осторожностью!) народные средства лечения недуга.

Народные

В этом разделе медицины можно воспользоваться рекомендацией употреблять травные чаи из отдельных растений и их сборов, которые:

- выравнивают настроение,

- успокаивают нервы,

- снимают тревожность.

Показано применять травы и плоды:

- зверобой,

- боярышник,

- шалфей,

- пустырник,

- валериану

- и другие травы по совету специалиста.

Профилактика заболевания

При патологии необходимо соблюдать правила, чтобы избежать обострения болезни:

- чтобы не вызвать нарушения сердечного ритма необходимо ограничить либо исключить употребление:

- кофе,

- алкоголя,

- табакокурения;

- вовремя лечить зубы, следить, чтобы в организме не было инфекционного процесса.

О том, берут ли в армию с пролапсом митрального клапана, и можно ли заниматься спортом при таком недуге, читайте далее.

Берут ли в армию с таким пороком и можно ли заниматься спортом?

При проблеме, связанной с нарушениями в работе митрального клапана рекомендуют посильные занятия спортом.

При проблеме, связанной с нарушениями в работе митрального клапана рекомендуют посильные занятия спортом.

Показаны:

- плавание,

- ходьба.

Нельзя для занятий выбирать виды спорта, связанные с большой нагрузкой и резкими движениями.

Молодому человеку с диагнозом пролапс клапана комиссия может дать заключение для мобилизации. Нарушение в работе клапана с регургитацией выше второй степени есть основанием быть признанным непригодным для службы. Дополняющими факторами к этому будет аритмия и нарушение проводимости.

О том, чем опасен пролапс митрального клапана 1-й, 2-й, 3-й степени при беременности, узнаете далее.

Пролапс митрального клапана при беременности

Если у женщины, вынашивающей ребёнка, нарушения в работе митрального клапана первой или второй степени, то беременная могла не знать этого. В большинстве случаев пролапс не отягощает течение беременности и возможности самостоятельных родов.

Женщине необходимо быть под постоянным медицинским наблюдением, потому что в некоторых случаях пролапс может быть причиной гипоксии плода. Это способно повлиять на его развитие. Иногда в таких случаях родоразрешение делают путём кесарева сечения.

Осложнения

При первичном пролапсе осложнения бывают крайне редко, по статистике у примерно четырёх процентов заболевших. Заболевание, когда возврат крови происходит в значительной степени, то если не соблюдать рекомендации специалистов, возможны последствия.

1 степени, его причины и симптомы. Лечение и прогноз при заболевании.

Дата публикации статьи: 25.11.2016

Дата обновления статьи: 25.05.2019

Пролапс митрального клапана (сокращенно ПМК) – это самая распространенная врожденная или приобретенная патология строения клапанного аппарата сердца. Это прогиб (провисание, проваливание) одной из створок в период сокращения сердца, который может сопровождаться забросом крови обратно в предсердие.

Если по данным УЗИ сердца створка проваливается на 3–6 миллиметров, то говорят о пролапсе (или пороке) 1 степени. Если к этой ситуации присоединяется заброс крови обратно в левое предсердие, то говорят о пролапсе митрального клапана 1 степени с регургитацией 1 степени.

Пролапс встречается у мужчин не более чем в 2,5% случаев, а у женщин около 8% – это данные среди всех людей с .

В старшей возрастной группе женщин распространенность пролапса в 4 раза ниже. У женщин с возрастом данный порок проходит, для мужчин показатель частоты встречаемости патологии остается в пределах 2–3%.

Лечением и наблюдением пациентов с этим диагнозом занимаются: кардиолог, аритмолог, кардиохирург, невропатолог.

Кратко об анатомии клапанного аппарата

Понимание механизма и причин пролапса невозможно без знаний анатомии клапанного аппарата. Митральный клапан состоит из двух створок: передней и задней; хорд и папиллярных мышц.

Пролапс чаще бывает задней створки, немного реже – передней, но симптоматика всегда схожая. Для этой патологии нет никакой разницы, какая из створок прогибается в левое предсердие.

От створок идут хорды, которые переходят в папиллярные мышцы и фиксируются изнутри полости левого желудочка к стенкам. Створки покрыты соединительной тканью.

Параметры, на основе которых определяется степень пролапса задней створки митрального клапана

Параметры, на основе которых определяется степень пролапса задней створки митрального клапана

Причины патологии

Причины развития порока бывают врожденные и приобретенные.

Врожденные причины

Аномалии развития соединительной ткани (синдромы Марфана и Элерса-Данло). Эта ситуация предопределена генетически.

Встречаются семейные случаи патологии. В таких семьях у всех родственных членов подтвержден этот диагноз.

Приобретенные причины

Самая частая причина митрального пролапса – ревматические пороки. Ревматизм – это аутоиммунная патология, которая приводит к изменению внешнего вида створок и развитию пролапса и (или) стенозированию – сужению отверстия митрального клапана.

При ревматизме говорят о комбинированном пороке митрального клапана, регургитация (обратный ток крови в предсердие) у которого может преобладать над стенозированием.

Характерные симптомы пролапса

Жалобы, которые предъявляют пациенты при ПМК 1 степени без обратного тока крови в левое предсердие (то есть без регургитации) очень неспецифичные. Чаще они скудные, то есть больных ничего не беспокоит.

Симптомы появляются, когда развивается регургитация, то есть заброс крови обратно в предсердие.

Болезнь не препятствует обычному ритму жизни, если причиной не является инфаркт миокарда или инфекционный эндокардит наркоманов.

Какие возникают симптомы при пролапсе митрального клапана 1 степени с регургитацией:

1. Сердечные признаки

- Боли в области сердца, непродолжительные и кратковременные.

- Нарушения ритма, которые сопровождаются увеличением частоты сердечных сокращений. Симптом характерен для врожденной патологии.

2. Несердечные жалобы

Несердечные причины связаны с нарушением работы нервной системы.

- Повышенное потоотделение.

- Панические атаки. Это приступы страха, пугающие человека (сопровождаются неконтролируемым увеличением частоты сердечных сокращений, потливостью, покраснением кожных покровов).

- Одышка при физических нагрузках. Важно понимать, что одышка в данном случае не является , а возникает не нервной почве. Этот симптом обнаруживают у половины больных

- Снижение артериального давления (гипотония), которое сопровождается обмороками и предобморочными состояниями. Наблюдают симптом у 10–15% пациентов среди всех больных с пролапсом митрального клапана 1 степени.

Методы лечения

При пролапсе митрального клапана 1 степени применяют: общеукрепляющие мероприятия (режим дня, закаливание, физические нагрузки), медикаменты, возможно проведение операции по протезированию митрального клапана.

Какие применяют лекарства:

В зависимости от причины, которая привела к пролапсу митрального клапана (их мы рассматривали выше), доктора выбирают тактику лечения:

- Если причина пролапса – ревматическая болезнь, то нужна профилактика, которую проводят ревматологи в межсезонье, чтобы поражение митрального клапана не усугубилось.

- Инфекцию на створках митрального клапана лечат антибиотиками. Болезнь можно полностью вылечить, пролапс уйдет, а регургитации не будет.

- Тупая травма (удар в грудь кулаком или удар грудью на большой скорости о руль машины) может привести к отрыву одной из хорд створки митрального клапана. Тогда тоже будет ПМК. Врачи оперируют этих больных – пришивают хорду. Створка перестает проваливаться в левое предсердие и болезнь уходит.

- При гипертонии (повышенном артериальном давлении), инфаркте миокарда (гибели части миокарда) проводят комплексное лечение этих заболеваний.

Прогноз

Прогноз сильно зависит от причины, которая вызвала болезнь.

- При гипертонии прогноз зависит от основного заболевания и степени выраженности сердечной недостаточности.

- Ревматические пороки МК наблюдают длительное время (могут и год, и десятилетия). Они способны годы не беспокоить человека. А если появляются жалобы, то врачи назначают медикаменты. Лекарства принимают курсами (месяц или два) на протяжении жизни. Когда медикаменты неэффективны, то рекомендуют операцию – протезирование митрального клапана (пришивают искусственный клапан сердца на место митрального).

- Инфекционный эндокардит даже консервативно излечивается полностью. Лечение долгое – месяцы. Прогноз хороший.

- Лечение у наркоманов при инфекционном эндокардите носит очень кратковременный эффект. Летальность крайне высока, даже после операции протезирования МК. Выживают единицы в течение первых двух лет. Прогноз плохой.

Сам по себе пролапс митрального клапана (без осложнений) имеет хороший прогноз.

Одной из частых патологий сердца - это нарушения в структуре клапанов. Прогибание створок клапана в полость левого предсердия называют сердца.

Сердце – это орган, состоящий практически только из мышечных волокон. В нем выделяют по два желудочка и предсердия, которые разделены клапанами. Трехстворчатый клапан разделяет правые отделы, а двухстворчатый – левые отделы сердца. Именно двухстворчатый клапан в сердце ещё называют митральным.

Створки клапана сердца в открытом состоянии пропускают ток крови из левого предсердия в желудочек. Сокращаясь, левый желудочек способствует плотному закрытию створок и кровь не течёт обратно в предсердие. При этом клапан сердечка испытывает значительное давление крови, которое в норме не должно пролабировать створки.

Классификация пролапса митрального клапана

По вызвавшей причине:

- Первичный;

- Вторичный.

По локализации створок:

- передней створки;

- задней створки;

- обеих створок.

По степени выраженности:

- I степени;

- II степени;

- III степени.

По клиническим проявлениям:

- бессимптомный;

- малосимптомный – слабое или умеренное смещение створок по , регургитации нет;

- значимый клинически – выраженные клинические проявления, чёткий систолический шум и характерные изменения при Эхо-КГ;

- значимый морфологически – к вышеперечисленному присоединяется значительное нарушение функции пролапсового митрального клапана и наличие осложнений.

Причины

Первичный пролапс клапана сердца развивается самостоятельно, не связан с другими заболеваниями. Развитию заболевания способствует генетическая предрасположенность. Встречается очень редко и относится к дисплазиям соединительной ткани или малым аномалиям сердца. Створки клапана поражаются дегенеративными процессами, нарушается структура коллагеновых волокон. Изменения происходят в фиброзном слое, который играет роль скелета створки клапана.

Вторичный – является следствием каких-либо болезней, например, синдром Марфана, ИБС, ревматоидный артрит, ревматизм, миокардиты и др.

Причины пролапса митрального клапана при ревматизме – поражение створок воспалительным процессом. Пролапс створок при кардиомиопатии обусловлен неравномерным утолщением миокарда.

При развитии регургитации, к жалобам присоединяется одышка и плохая переносимость даже лёгкой нагрузки.

Диагностируется пролапс митрального клапана сердца чаще всего по следующим направлениям:

- при плановом профилактическом исследовании;

- при обнаружении систолического шума;

- при наличии кардиальных жалоб;

- обнаружение болезни при обследовании по поводу другой патологии.

Осмотр врача и играют первостепенное значение в выявлении болезни. При выслушивании тонов сердца обращает на себя внимание систолический шум, выявление которого является показанием для дообследования взрослого пациента или ребёнка.

Наличие не означает обязательное присутствие порока сердца: у молодых людей шум может носить функциональный характер. Аускультацию проводят стоя после нагрузки, например, прыжков, приседаний, потому что шум усиливается после этого.

- : при первичной патологии изменений не будет, при вторичной – изменения в анализах будут характерны для основного заболевания.

- Электрокардиография.

- Фонокардиография – это метод регистрации шумов сердца.

- Эхокардиография в данном случае - самый информативный метод.

При исследовании выделяют три степени пролапса митрального клапана:

- I степень – провисание от 3 до 5 мм;

- II степень – от 6 до 9 мм;

- III степень – от 9 мм.

Однако установлено, что ПМК до 10 мм благоприятен.

- Рентгенография грудной клетки.

- Дифференциальная диагностика с врождёнными пороками сердца.

Прогноз

Для многих пациентов ПМК ничем не грозит: большинство людей не знают о наличии этой патологии в организме.

Осложнения

Чем опасен пролапс митрального клапана? Развитие осложнений сильно ухудшает прогноз заболевания и качество жизни пациента.

Нарушение ритма

Причины нарушения ритма сердца:

- нарушение функции вегетативной НС;

- пролабирующая створка может раздражать кардиомиоциты (клетки сердечной мышцы), когда прикасается к стенке левого предсердия;

- сильное напряжение папиллярных мышц, которые держат пролабирующую створку;

- изменения проведения импульсов.

Бывают такие , как экстрасистолии, тахикардии, мерцательная аритмия. Большинство аритмий, возникающих на фоне ПМК не угрожают жизни, однако необходимо провести обследование пациента для определения точной причины аритмии. При нагрузке, риск развития аритмии возрастает.

Митральная недостаточность

Для развития регургитации необходим пролапс III степени. У молодых пациентов бывает отрыв хорд, держащих створки клапана, что приводит к развитию острой митральной и требует неотложного хирургического лечения. Часто отрыв возникает из-за травмы грудной клетки и проявляется развитием симптомов острой левожелудочковой недостаточности.

Инфекционный эндокардит

Характерен для пациентов с первичным заболеванием, то есть с признаками дегенеративных изменений соединительной ткани. Изменённые створки – хороший фон для развития инфекции.

Неврологические осложнения

На измененных створках часто формируются микротромбы, которые заносятся током крови в сосуды головного мозга и закупоривают их, вызывая ишемический инсульт.

Лечение

Обязательная консультация кардиолога для решения необходимости назначения медикаментозного лечения или консультации кардиохирурга.

Как проходит лечение пролапса митрального клапана сердца у взрослого и ребенка:

- терапия нейроциркуляторной дистонии;

- психотерапия;

- профилактические мероприятия, направленные на предупреждение развития осложнений.

- Первичный пролапс митрального клапана не требует лечения, но, при наличии жалоб рекомендуют консультацию психотерапевта, проводят симптоматическую терапию: антигипертензивные средства, антиаритмические, седативные, транквилизаторы. Назначение препаратов магния достоверно улучшает общее состояние пациентов.

- При выявлении вторичного пролапса, пролечивать необходимо основное заболевание.

- При выявлении пролапса сердца тяжёлой степени с регургитацией и осложнениями, необходимо рассмотреть вопрос о хирургическом лечении.

Диспансеризация

Профилактические осмотры кардиолога и проведение ЭхоКГ должны проводиться не реже 1 раза в полгода.

Пролапс митрального клапана (ПМК) – это провисание створок митрального клапана в сторону левого предсердия во время сокращения левого желудочка. Данный порок сердца приводит к тому, что во время сокращения левого желудочка часть крови забрасывается в левое предсердие. ПМК чаще наблюдается у женщин и развивается в возрасте 14-30 лет. В большинстве случаев такая аномалия сердца протекает бессимптомно и ее нелегко диагностировать, но в некоторых случаях объем забрасываемой крови слишком велик и требует лечения, иногда даже хирургической коррекции.

О данной патологии поговорим в этой статье: на основе чего диагностируется ПМК, нужно ли его лечить, а также каков прогноз у лиц, страдающих недугом.

Причины развития пролапса митрального клапана до конца не изучены, но современной медицине известно, что формирование пригибания клапанных створок происходит вследствие патологий соединительной ткани (при несовершенном остеогенезе, эластической псевдоксантоме, синдромах Марфана, Элерса-Данло и др.).

Данный порок сердца может быть:

- первичным (врожденным): развивается вследствие миксоматозной дегенерации (врожденной патологии соединительной ткани) или токсического воздействия на сердце плода во время беременности;

- вторичным (приобретенным): развивается на фоне сопутствующих заболеваний (ревматизма, эндокардитов, травм грудной клетки и др.).

Симптомы врожденного ПМК

При врожденном ПМК симптомы, вызванные нарушением гемодинамики, наблюдаются крайне редко. Такой порок сердца чаще обнаруживается у худощавых людей с высоким ростом, длинными конечностями, повышенной эластичностью кожи и гиперподвижностью суставов. Сопутствующей патологией врожденного пролапса митрального клапана часто является вегето-сосудистая дистония, которая и вызывает ряд симптомов, часто ошибочно «приписываемых» именно пороку сердца.

Такие больные часто жалуются на в грудной клетке и области сердца, которая, в большинстве случаев, провоцируется нарушениями в функционировании нервной системы и не связана с гемодинамическими расстройствами. Она возникает на фоне стрессовой ситуации или эмоционального перенапряжения, носит покалывающий или ноющий характер и не сопровождается одышкой, предобморочными состояниями, головокружениями и увеличением интенсивности болевых ощущений при физической нагрузке. Продолжительность боли может составлять от нескольких секунд до нескольких суток. Данный симптом требует обращения к врачу только при присоединении к нему ряда других признаков: одышки, головокружения, усиления болезненных ощущений при физической нагрузке и предобморочного состояния.

При повышенной нервной возбудимости больные с ПМК могут ощущать сердцебиение и «перебои в работе сердца». Как правило, они не вызываются нарушениями в функционировании сердца, длятся кратковременно, не сопровождаются внезапным обмороком и быстро исчезают самостоятельно.

Так же у больных с ПМК могут наблюдаться другие признаки :

- боли в животе;

- головные боли;

- «беспричинный» субфебрилитет (повышение температуры тела в пределах 37-37,9 °С);

- ощущения комка в горле и чувства нехватки воздуха;

- частые мочеиспускания;

- повышенная утомляемость;

- низкая выносливость к физическим нагрузкам;

- чувствительность к колебаниям погоды.

В редких случаях при врожденном ПМК у больного наблюдаются обмороки. Как правило, они вызываются сильными стрессовыми ситуациями или появляются в душном и плохо проветриваемом помещении. Для их устранения бывает достаточно устранить их причину: обеспечить приток свежего воздуха, нормализовать температурные условия, успокоить больного и пр.

У больных с врожденным пороком митрального клапана на фоне вегето-сосудистой дистонии при отсутствии коррекции патологического психоэмоционального состояния могут наблюдаться панические атаки, депрессии, преобладание ипохондрии и астеничности. Иногда такие нарушения вызывают развитие истеричности или психопатии.

Также у пациентов с врожденным ПМК часто наблюдаются другие заболевания, связанные с патологией соединительной ткани (косоглазие, близорукость, нарушения осанки, плоскостопие и др.).

Выраженность симптомов ПМК во многом зависит от степени провисания клапанных створок в левое предсердие:

- I степень – до 5 мм;

- II степень – на 6-9 мм;

- III степень – до 10 мм.

В большинстве случаев при I-II степени данная аномалия строения митрального клапана не приводит к существенным нарушениям в гемодинамике и не вызывает тяжелых симптомов.

Симптомы приобретенного ПМК

Выраженность клинических проявлений приобретенного ПМК во многом зависит от провоцирующей причины:

- При ПМК, который был вызван инфекционными заболеваниями (ангиной, ревматизмом, скарлатиной), у больного наблюдаются признаки воспаления эндокарда: снижение толерантности к физическим, умственным и эмоциональным нагрузкам, слабость, одышка, сердцебиение, «перебои в работе сердца» и др.

- При ПМК, который был спровоцирован , у больного на фоне симптомов инфаркта появляются сильные кардиалгии, ощущения «перебоев в работе сердца», кашель (возможно появление розовой пены) и тахикардия.

- При ПМК, вызванного травмой грудной клетки, происходит разрыв хорд, которые регулируют нормальное функционирование створок клапана. У больного появляется тахикардия, одышка и кашель с выделением розовой пены.

Диагностика

ПМК в большинстве случаев обнаруживается случайно: при проведении прослушивания сердечных тонов, ЭКГ (может косвенно указывать на наличие данного порока сердца), Эхо-КГ и допплер-Эхо-КГ. Основными методиками диагностики ПМК являются:

- Эхо-КГ и допплер-Эхо-КГ: позволяют установить степень пролапса и объем регургитации крови в левое предсердие;

- и ЭКГ: позволяют выявлять наличие аритмий, экстрасистолии, синдром слабости синусового узла и др.

Лечение

В большинстве случаев ПМК не сопровождается существенными нарушениями со стороны работы сердца и не нуждается в специальной терапии. Такие пациенты должны наблюдаться у кардиолога и выполнять его рекомендации о ведении здорового образа жизни. Больным рекомендуется:

- раз в 1-2 года проводить Эхо-КГ для определения динамики ПМК;

- тщательно следить за гигиеной полости рта и посещать стоматолога раз в полгода;

- отказаться от курения;

- ограничить употребление кофеинсодержащих продуктов и алкогольных напитков;

- давать себе адекватные физические нагрузки.

Необходимость назначения медикаментозных препаратов при ПМК определяется индивидуально. После оценки результатов диагностических исследований врач может назначить:

- препараты на основе магния: Магвит, Магнелис, Магнерот, Кормагензин и др.;

- витамины: Тиамин, Никотинамид, Рибофлавин и др.;

- : Пропранолол, Атенолол, Метопролол, Целипролол;

- кардиопротекторы: Карнитин, Панангин, Коэнзим Q-10.

В некоторых случаях больным с ПМК может понадобиться консультация психотерапевта для выработки адекватного отношения к лечению и состоянию. Пациенту могут рекомендоваться:

- транквилизаторы: Амитриптилин, Азафен, Седуксен, Уксепам, Грандаксин;

- нейролептики: Сонапакс, Трифтазин.

При развитии выраженной митральной недостаточности больному может рекомендоваться хирургическая операция по замене клапана.

Прогнозы

В большинстве случаев ПМК протекает без осложнений и не влияет на физическую и социальную активность. и роды не противопоказаны и протекают без осложнений.

Осложнения при данном пороке сердце развиваются у больных с выраженной регургитацией, удлиненными и утолщенными клапанными створками или увеличением левого желудочка и предсердия. К основным осложнениям ПМК относятся:

- аритмии;

- отрыв сухожильных нитей;

- инсульт;

- внезапная смерть.

Пролапс митрального клапана и митральная регургитация. Медицинская анимация (англ.).