Про уральские цветы и травы. Редкие растения свердловской области минуарция гельма семейство Растения свердловской

Характеристика видового разнообразия и состояния ресурсов растительного мира: охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

Свердловская область представляет довольно богатую и самобытную в флористическом отношении территорию – здесь произрастает около 1 600 видов сосудистых растений, не считая культурных.

В Свердловской области располагаются две ботанико-географические зоны – таежная с тремя подзонами, лесостепная и переходная между ними подзона предлесостепных сосново-березовых лесов. Каждому из этих подразделений соответствуют характерные растительные ассоциации и флористические комплексы. Преобладают представители сем. Астровых (Сложноцветных) – 222 вида, сем. Розоцветных –113 видов и сем. Мятликовых (Злаков) – 146 видов. В классе Голосеменных наиболее ценными являются представители сем. Сосновых (5 видов). Споровых сосудистых растений (плауны, хвощи, папоротники) насчитывается 53 вида. Подавляющая часть флоры – травянистые многолетники и однолетники и лишь около 5 % – деревья и кустарники. Растения 75 видов являются эндемиками или субэндемиками, есть несколько узкоэндемичных видов, которые встречаются только в пределах Свердловской области: горькуша уральская, ясколка Игошиной, льнянка Грюнер, незабудочник уральский. Многие из них редки в природе, имеют низкую численность и существуют в форме малых изолированных популяций, что определяет их уязвимость при антропогенном воздействии. Вследствие этого многие эндемичные виды наряду с видами других категорий нуждаются в специальных мерах охраны. Состояние природных популяций редких и исчезающих видов растений может рассматриваться как индикатор состояния растительного мира области в целом.

Красная книга Свердловской области насчитывает 100 видов растений. Помимо этого во флоре Свердловской области выделены более 80 редких и исчезающих видов растений, которые нуждаются в особой охране.

Комиссией охраны природы УрО РАН проводился мониторинг популяций редких растений на территории природного парка «Река Чусовая», а также флоры и растительности проектируемого природного парка «Уфимское плато». Опубликованы данные о распространении 128 петрофитных видов растений на большинстве скальных обнажений в долине р. Чусовая.

Распространение редких и исчезающих видов на территории природного парка «Река Чусовая», включенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области. Виды растений Красной книги Российской Федерации

Anemonoides uralensis (Fisch.) Holub – Ветреничка уральская. Эндемик Среднего и Южного Урала. В долине р. Чусовая растение регулярно встречается, начиная от железнодорожной станции Полдневая (юг Свердловской области) до границы с Пермским краем. Наиболее крупные популяции (многие сотни цветоносов) отмечены близ устьев рек Лёвиха, Сучиха, Сибирка, Малая Ямная, Сулём и по левому берегу против скал Камень Балобан.

Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. – Астрагал Клера. Эндемик Среднего и Южного Урала. На территории природного парка известен только на левобережных щебнистых склонах «Высокой Горы» выше с. Мартьяново. С момента обнаружения (в 1979 г.) это местонахождение исследовалось, в том числе в 2006, 2007, 2009 гг. Каждый раз отмечалось 5-15 генеративных особей близ подошвы склона (на высоте 2-5 м), в некоторые годы 1-2 экземпляра.

Astragalus permiensis C.A.Mey ex Rupr. – Астрагал пермский. Эндемик Среднего и Северного Урала. На территории природного парка известен только на Камне Дыроватом (по левому берегу выше д. Ёква), где впервые найден А. Н. Пономаревым. Численность Astragalus permiensis на Камне Дыроватом не превышает 100 генеративных особей; растения сосредоточенны, преимущественно, 100 м вниз и вверх по течению от пещеры «Туристов». За пределами р. Чусовая известен также на реках Вишера и Тура. Популяция частично повреждена интенсивной рекреацией (спортсменами-скалолазами в непосредственной близости от пещеры).

Calypso bulbosa (L.) – Калипсо луковичная. Редкий циркумбореальный вид, характерный для сосняков зеленомошников; представитель сем. Орхидных. В природном парке отмечена довольно большая популяция (более 100 генеративных особей) в сосняке на правобережье ниже устья р. Волеговки, от Камня Высокий до Камня Ёршик, на скалах Камень Столбы. Calypso bulbosa найден около с. Усть-Утка, вдоль правого берега р. Межевая Утка близ ее впадения в р. Чусовая.

Cypripedium calceoles L. – Башмачок настоящий. Редкий евроазиатский вид, сокращающий численность по всему ареалу; один из красивейших представителей сем. Орхидных отечественной флоры. В долине р. Чусовая отмечены небольшие популяции (не более 50 цветоносов) в сосново-березовых лесах над известняковыми скалами, в том числе на территории природного парка на скалах Омутный и Собачьи Камни.

Cypripedium macranthon Sw. – Башмачок крупноцветный. Редкий, преимущественно североазиатский вид, сокращающий численность по всему ареалу; один из красивейших представителей сем. Орхидных отечественной флоры. Произрастает в лиственных и смешанных светлых лесах, иногда в заболоченных лесах, по лесным болотам. В долине р. Чусовая на территории природного парка собран один раз в XIX веке на скалах Камень Дыроватый (выше Ёквы).

Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) Sw.– Надбородник безлистный. Сапрофитное (практически лишенное хлорофилла) растение из сем. Орхидных, произрастающее в тенистых лиственных и смешанных лесах. Редкий евразиатский вид, сокращающий численность по всему ареалу. В долинер. Чусовая отмечен только в лесу над скалами Камень Столбы.

Rhodiola rosea L.– Родиола розовая. Арктоальпийский циркумполярный редкий вид сокращающий численность. За пределами основных местообитаний (горных и равнинных тундр) изредка отмечается по скалам в долинах рек, в том числе в долине Чусовой. В природном парке «Река Чусовая» (Свердловская область) отмечен только на нескольких скалах: Камень Гардым (включая скалы Корабли),Камень Еленкин, Камень Гамаюченский. Выявленные популяции, как правило очень невелики (не более 100 генеративных растений).

Виды растений Красной книги Свердловской области

Allium microdiction Prokh. (A. victorialis s.l.) – Лук мелкосетчатый, черемша. Плейстоценовый реликт сибирского происхождения. Отмечен по правому берегу между селами Харёнки и Ёква.

Artemisia santolinifolia (Pamp.) Turcz. ex Krasch. – Полынь сантолинолистная. В природном парке и в Свердловской области в целом известен только на Васькиной горе (по правому берегу 4 км выше с. Усть-Утка).

Aster alpinus L. – Астра альпийская. Очень характерный вид скальных обнажений; в пределах природного парка отмечен для 35 скал.

Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd – Цицербита уральская. Средневолжско-уральский субэндемик. Регулярно отмечается в редколесьях в пределах долины реки Чусовая.

Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones – Сердечник трехраздельный. Плейстоценовый реликт сибирского происхождения. Регулярно отмечается в пределах долины р. Чусовая на лугах и склонах первой надпойменной террасы. Наиболее крупные популяции отмечены по правому берегу ниже скал Георгиевские, в устье р. Лёвихи, ниже скал Лёвинских, выше с. Каменка, по левому берегу против Камня Балобан и др.

Schivereckia hyperborea (L.)Berkutenko (S. podolica) – Шиверекия северная. Плейстоценовый реликт европейского происхождения – представитель монотипного рода эндемичного для Восточной Европы и Урала. Характерный скальный вид, отмеченный в пределах парка на 19 скалах.

Cerastium uralense Grub. – Ясколка уральская. Эндемик западного склона Среднего и Южного Урала. В долине среднего течения р. Чусовая произрастает по скалам, осыпям, щебнистым бечевникам;на территории парка найден только по левому берегу в устье р. Илим и у скал Столбы.

Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. – Гвоздика иглистая. Скальный заволжско-уральско-западносибирский субэндемичный вид; отмечен в пределах природного парка на 11 скалах.

Minuartia helmii (Fisch. ex Ser.) Schischk. – Мокричник Гельма. Эндемик Северного, Среднего, Южного Урала. В пределах природного парка отмечен на скалах: Георгиевские, Высокий, Гребешки, Гардым и Корабли, Дыроватый (выше Ёквы), Синий и Конёк.

Knautia tatarica (L.)Szabo – Корставник татарский. Средневолжско-уральский субэндемик и неморальный реликт кавказского происхождения, произрастающий по светлым, лиственным лесам; спорадически встречающийся в долине р. Чусовая, в том числе близ сел Слобода, Чусовое.

Thymus talijevii Klok. et Shost. – Тимьян Талиева. Уральский эндемик, произрастающий по тенистым скалам в долине р. Чусовая; на территории парка отмечен для скал: Георгиевские, Камень Пещерный, Камень Пленичный.

Thymus uralensis Klok. – Тимьян уральский. Уральский эндемик, характерный для скал в долинер. Чусовой; на территории парка отмечен для 37 скал.

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. (L. martagon L. s.l.) – Лилия волосистая, саранка. Редкий вид, спорадически встречается небольшими популяциями по светлым лесам в пределах всей долины р. Чусовая.

Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая. Встречается по заводям по всей долине р. Чусовая.

Cypripedium guttatum Sw. – Башмачок крапчатый. Преимущественно сибирский бореальный вид;представитель сем. Орхидных. Произрастает в светлых хвойных и смешанных лесах; на участках леса близ скал не зарегистрирован.

Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. – Пальчатокоренник гебридский. Редкий вид, представитель сем. Орхидных, характерный для лугов, лесных полян. На территории парка большие популяции отмечены вдоль лесных дорог от урочища Илим до с. Сулем и по бечевнику правого берега от устья р. Кашки до Камня Дыроватый.

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.)Schult. – Дремлик темно-красный. Представитель сем. Орхидных, характерный для почв богатых кальцием и магнием. В долине р. Чусовая отмечается на скалах и щебнистых склонах, в том числе на территории парка найден на 11 скалах.

В долине р. Чусовая, в том числе на территории парка отмечено произрастание еще ряда представителей сем. Орхидных: Epipactis helleborine (L.)Crantz (дремлик зимовниковый), Gymnadenia conopsea

(L.) R.Br. (кокушник длинорогий), Goodyera repens (L.) R.Br. (гудайера ползучая), Malaxis monophyllos

(L.)Sw. (мякотница однолистная), Neottia nidus-avis (L.)Rich.(гнездовка настоящая), Platanthera bifolia

(L.) Rich. (любка двулистная).

Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся. Редкий бореальный, преимущественно сибирский вид (реликт сообществ черневой тайги). В природном парке «Река Чусовая» изредка отмечается в логах известняковых массивов: Гребешки, Бол. Владычный, Гамаюченский, Печка (выше Волегово), Темняш, Бревенник, Пленичный, Гилёвские, Дыроватый (выше Ёквы).

Anemonastrum permiensis (Juz.) Holub. – Анемонаструм пермский. Высокогорный эндемик Урала. За пределами основных местообитаний изредка отмечается по скалам северной экспозиции в долинах рек (чаще по бечевникам под скалами), в том числе в среднем течении р. Чусовая. В пределах природного парка отмечен под скалами: Голубчики, Дыроватый (выше Ёквы), Синий и Конёк (вышер. Чизмы), Столбы.

Anemonoides reflexa (Steph.) Holub – Ветреничка отогнутая. Плейстоценовый реликт сибирского происхождения, характерный элемент черневой тайги. Найден в бору по левому берегу ниже пос. Староуткинск близ скал Чеген и Ямной.

Pulsatilla uralensis (Zãmels) Tzvel. (P. flavescens (Zucc.)Juz., non Boros) – Прострел уральский.

Сибирский боровой и лесостепной вид, лишь немного заходящий в Восточную Европу. На территории парка отмечен на 18 скалах.

Pulsatilla patens (L.) Mill.– Прострел раскрытый. Европейский боровой и лесостепной вид.

Типичный прострел раскрытый на территории парка отсутствует, но близ западной границы (начиная от скал Дыроватого Камня до Камня Столбы) отмечаются растения промежуточные между Pulsatilla patens и P. uralensis (с разнообразной окраской цветков от желтоватых к синим).

Potentilla evestita Th. Wolf s.l. (incl. P. jacutica Juz.) – Лапчатка неодетая. Плейстоценовый реликт сибирского происхождения. В долине р. Чусовая отмечен только в двух пунктах: Камень Гребешки(выше устья р. Сибирки) и на небольших правобережных безымянных скалах ниже устья р. Волеговки.

Digitalis grandiflora Mill. – Наперстянка крупноцветковая. Позднеплейстоценовый реликт европейского происхождения. Спорадически встречается в березовых и сосновых светлых лесах в восточной части парка.

Veronica uralensis (Boriss.)Knjasev (V. urticifolia var. uralensis Boriss) – Вероника уральская. Субэндемик Вятско-Камского междуречья, Предуралья, Урала. На территории парка встречается в его западной части, от устья р. Межевая Утка до границы с Пермским краем, преимущественно в борах над скалами: по правому берегу между сс. Усть-Утка и Харёнки, камни Синий и Конёк (выше р. Чизма),Камень Писанный, Камень Столбы.

Parietaria micrantha Ledeb. – Постенница мелкоцветная. Редкий скальный вид, характерный для гротов, входов в пещеры, ниш, затененных навесов. В пределах парка отмечен на 15 скалах.

Общая характеристика флоры и растительности проектируемого природного парка «Уфимское плато»

Флористический список природного резервата составляет около 600 видов древесных и травянистых растений. Во флоре проектируемого природного парка «Уфимское плато» представлены 12 видов, эндемичных для Урала и Приуралья: ветреничка уральская, ясколка уральская, минуарция Гельма, лапчатка Кузнецова, астрагал лесостепной, бороздоплодник многораздельный, жабрица Крылова, короставник татарский, тимьян Талиева, тимьян уральский, цицербита уральская, пырей отогнутоостый.

Во флоре Урала 19 видов флоры проектируемого природного парка являются ботанико-географическими реликтами, в том числе 6 видов – неморальные реликты европейского происхождения:герань Роберта, лазурник трехлопастный, наперстянка крупноцветковая, крестовник Жакэ, пыльцеголовник длиннолистный, ятрышник мужской; 1 вид – неморальный реликт азиатского (алтайского) происхождения: подлесник уральский; 4 вида – плейстоценовые скально-горно-степные реликты горноазиатского происхождения: володушка многожилковая, шлемник приземистый, лук красноватый, осока стоповидная; 6 видов – плейстоценовые реликты азиатского происхождения, связанные со светлохвойными и мелколиственными лесами и лесными лужайками: ясколка малоцветковая, первоцвет кортузовидный, герань ложносибирская, соссюрея спорная, зигаденус сибирский, лук мелкосетчатый, или черемша; 1 вид – скальный реликт европейского происхождения: шиверекия северная

Охраняемые природные территории Свердловской областиПриродный парк «Река Чусовая»

Природный парк «Река Чусовая» (более 77 тыс. га) состоит из двух участков – Чусовского, непосредственно примыкающего к реке Чусовая, и Висимского, расположенного около п. Висим, где сохранились исторические объекты, связанные с фамилией Демидовых. Уникальность Чусовой в том, что это единственная река, пересекающая центральную гряду Уральского хребта. Ее берега изобилуют памятниками природы – 37 памятников природы, 10 памятников индустриального наследия и 4 истории и культуры. На территории Парка обитает множество редких видов растений. Протяженность Парка по реке составляет 148 км.

Природный парк «Оленьи ручьи»

Охраняемая территория, для которой характерно сочетание задач охраны природы с использованием земель для контролируемого отдыха и туризма. Парк включает в себя участок долины р. Серги и часть Бардымского хребта от г. Нижние Серги до г. Михайловска общей площадью 12,7 тыс.га. Протяженность с севера на юг 25 км, с запада на восток – около 8 км. Центральная усадьба расположена в поселке Бажуково.

Природный парк "Бажовские места"

Природный парк расположен на территории Сысертского городского округа и имеет площадь 39 938 га. Создан в целях обеспечения экологически благоприятных условий жизни населения Свердловской области, совершенствования механизма природопользования, направленного на снижение техногенной нагрузки и сохранения историко-культурных объектов. Из примерно 70 видов млекопитающих, обитающих в Свердловской области, на данной территории можно встретить около 50. Парк ориентирован на развитие пешего, конного, велосипедного и снегоходного туризма.

Заповедники Свердловской областиНа территории области расположены национальный парк Припышминские боры, заповедники Висимский, Денежкин Камень.

Висимский заповедник

Заповедник расположен в горах Среднего Урала в верховьях реки Сулемы, правого притока Чусовой (бассейн Камы), на территории Пригородного района Свердловской области. Целью создания заповедника является сохранение в естественном состоянии и изучение природного комплекса Среднеуральской горной тайги. Центральная усадьба Висимского заповедника находится в старинном уральском селе Висим (отсюда название) - родине Д. Н. Мамина-Сибиряка. Восточная часть заповедника занята приподнятыми горными массивами Среднего Урала, а западная находится среди остаточных гор западного склона хребта. Климат умеренно континентальный. Для северо-западной части характерна ярко выраженная климатическая континентальность. Здесь зима не такая снежная, как в горах, а лето короче, но теплее.

В юго-восточной гористой части климат более мягкий и влажный. Высота снежного покрова (80-100 см) препятствует промерзанию почвы, что способствует благополучной зимовке растений и животных. В северо-западной части среднегодовая температура -0,1 °С, годовая сумма осадков 505 мм, наибольшая высота снежного покрова наблюдается в марте (около 40 см). Главной рекой Висимского заповедника является Сулем, вода в которой прозрачная и приятная на вкус. В заповеднике преобладают елово-пихтовые и производные березово-еловые, березово-сосновые и березовые леса. Растительность насчитывает свыше 560 видов - сибирская ель, сибирская пихта, сосна, кедр, сибирская лиственница, распространены также липа, ильм, щитовник, сныть, копытень. На месте вырубленных или сгоревших высокотравных пихтово-еловых лесов образовались рябиновые древостои.

Животный мир характерен для тайги; известно более 150 видов позвоночных животных. Из хищных водятся: лесная куница, европейская норка, черный хорь (встречается сибирский вид - колонок), а также горностай, ласка, выдра, лисица, бурый медведь, рысь, волк. Из копытных встречается единственный представитель - лось; исчезли косули, росомахи, барсук. Встречаются белка, бобр. Птиц около ста видов, распространены: глухарь, тетерев, рябчик, перепел. Водоплавающих мало, поскольку крупных водоемов в заповеднике нет. Встречаются вальдшнеп, бекас, перевозчик, среди дневных хищников - чеглок, обыкновенная пустельга, кобчик, ястреб, канюк, филин. Очень редок серый журавль. Для темнохвойных лесов Висимского заповедника характерны кедровка, клест-еловик, поползень. В реке Сулем водится около десяти видов рыб: европейский хариус, налим, обыкновенный подкаменщик, голец, обыкновенный гольян, а также щука, плотва, голавль.

"Денежкин камень" заповедник

Денежкин камень заповедник на Северном Урале, расположен на севере Свердловской области. Рельеф заповедника разнообразен, параллельно Главному Уральскому хребту тянется гряда островных гор и хребтов, отделенных друг от друга широкими речными долинами, абсолютные высоты - 245-1410 м над уровнем моря. По территории заповедника протекают многочисленные горные речки, наиболее крупные - Тальтия и Сосьва.

Климат континентальный, зима продолжительная и суровая (морозы до -40 °С), лето короткое, умеренно теплое, даже летом случаются заморозки. Среднегодовое количество осадков - у подножия гор (Сольва) 659 мм, в высокогорьях - 900 мм, толщина снежного покрова до 130 см. Территорию заповедника занимают горно-таежные леса Северного Урала, главным образом сосновые, субальпийское редколесье, стланцы, горная тундра. Для растительности характерны три пояса - горно-таежный, субальпийский и гольцовый. Основной тип растительности - горно-таежные леса. Большая часть лесной площади занята темнохвойной смешанной пихтово-кедрово-еловой тайгой с небольшой примесью березы. В подлеске - рябина, осина (активно поедаемые лосями).

В травяном ярусе - папоротники и крупнотравье. Зарегистрировано 557 видов высших сосудистых растений, много реликтовых и эндемичных видов, три вида растений (минуарция Гельма, венерин башмачок настоящий, надбородник безлистный) занесены в Красную книгу России. Животный мир представлен 38 видами млекопитающих, 147 видами птиц. Для заповедника характерны рысь, бурый медведь, лисица, волк, росомаха, колонок, горностай, ласка, норки (европейская и американская), куница, соболь, кидус, выдра (редка). Из копытных - лось и кабан. Из грызунов обычны заяц-беляк, обыкновенная белка, азиатский бурундук, полевки (красная, красно-серая и рыжая). Из птиц в заповеднике обитают - глухарь, рябчик, вальдшнеп, вяхирь, крохаль, гоголь, кряква, чирки (трескунок и свистунок), дятлы (большой пестрый, белоспинный, трехпалый и черный), ястребы (перепелятник и тетеревятник), полевой лунь, совы (бородатая и длиннохвостая неясыти, сычи (мохноногий и воробьиный), филин, ушастая сова, беркут, большой кроншнеп, краснозобый конек, серая славка, пеночка-зарничка, малая мухоловка, белокрылый клест, подорожник, ворон, тундряная куропатка, луговой конек, оляпка. Особое значение имеет кедровка, переносящая семена кедровой сосны.

Национальный парк "Припышминские боры"

Припышминские боры находятся на западной окраине Западно-Сибирской аккумулятивной равнины. В долинах рек Тобола, Пышмы и Туры выделяются четыре уровня террас. Самый большой водоем парка - озеро Гурино, гидрологический и зоологический памятник природы областного значения. Его площадь 212 га, отметка воды 93,6 м. Озеро пресноводное, проточное, с юга в него впадает небольшая речка, а на севере находится исток р. Липки.

Характерными представителями фауны крупных и средних млекопитающих являются заяц-беляк, белка, ондатра, бобр, колонок, лесная куница, рысь, горностай, барсук, лисица, волк, бурый медведь, лось, косуля. Туристических баз на территории парка нет. В районе г. Талицы расположен курорт - водолечебница "Маяк", базирующийся на Талицком месторождении. В районе разработаны 7 туристических пешеходных и автобусно-пешеходных маршрутов. В будущем планируются маршруты водного туризма (сплав по рекам), велосипедного, конного, зимнего лыжного, научного. На территории национального парка функционируют два детских экологических лагеря. Территория парка находится вблизи транссибирских железнодорожной и шоссейной магистралей, обеспечивающих хорошую доступность.

Свердловская область расположена в центральной части России. Она является самой большой по площади областью Уральских гор. Её природа не до конца изучена, поэтому является своего рода уникальной и таинственной. Расположение в умеренно - континентальной климатической зоне обеспечивает области теплое лето и достаточно холодную зиму.

Природа края необычайно живописна. Уральские горы в сочетании с таёжными лесами и горными реками образуют удивительной красоты пейзажи, привлекающие в эти края туристов. Территория Свердловской области насчитывает огромное количество представителей животного и растительного миров, некоторые из них занесены в Красную книгу. Особо остро в области стоит и вопрос вырубки леса. Богатства края поистине уникальны, но, вместе с тем, их количество ограничено.

Растительный мир Свердловской области

Территория Свердловской области характеризуется двумя природными зонами. Юг занят лесостепями, а остальная часть области вмещается в себя таежную зону. Лес представляет собой главную особенность Свердловского края. Он выполняет сразу несколько важнейших функций - водоохранную, оздоровительную и культурную. Лесная зона области включает в себя широколиственно - хвойные, липово - еловые, сосново - березовые, вязовые и широколиственные леса. Среди древесной растительности выделяются клен, кедр и дуб. Также в лесах области можно встретить липу, вяз и березу.

Лесостепная зона является промежуточной между лесами и степями. Она характеризуется сочетанием луговых трав со степными злаковыми растениями. На её территории можно встретить полынь, овсец, тимофеевку, тысячелистник, клевер, шиповник и черемуху. У лесной зоны лесостепная территория позаимствовала осиново - березовые леса.

Болотистая местность Свердловской области характеризуется наличием багульника, морошки, клюквы и карликовых берез. В горной местности, ближе к Уральским горам можно обнаружить лиственницы и кедры. Также там произрастает ольха, черемица, вейник, герань и голубика.

Животный мир Свердловской области

Фауна Свердловского края напрямую зависит от местонахождения в конкретной климатической зоне. Например, её представители в таежной зоне и в зоне степях кардинальным образом отличаются. Наиболее распространены в Свердловской области типичные сибирские представители. К ним относятся бурундуки, лесные хорьки, норка и сибирская косуля.

На фоне вмешательства человека в природу области, появилось множество видов животного мира, находящихся под охраной от возможности вымирания. К ним относятся: выхухоль, сапсан, черный аист, южнорусский тарантул, филин, еж обыкновенный и т.д.

Особенно богата территория области наличием пушных зверей. Большую ценность имеют: куница, норка, лисица, бобры, соболь и выдра. Среди пресмыкающихся встречаются ужи и медянки, которые не являются ядовитыми. А также, гадюка, чей укус может быть смертельным. Подводный мир здешних рек также разнообразен, как и территория суши. Среди рыб имеются, как и сорные разновидности, так и промысловые виды. Представитель семейства лососевых - таймень, здесь встречается крайне редко. В основном можно выловить пескаря, налима, красноперку, вьюна, хариуса, щуку или леща. В искусственно созданных условиях выращивают сазана, рипуса и сига.

Климат в Свердловской области

Вся территория Свердловской области разделяется на две части с расположением в разных климатических зонах. Это западная и восточная части. Восточной части области характерен континентальный климат, а западной - сосредоточение в умеренной теплой зоне.

Основным фактором, влияющим на климат области, выступают воздушные атлантические массы. Благодаря им, влажность области достаточно низкая. Зима характеризуется низкими температурами, а лето всегда теплое, а в некоторых местах края - жаркое. Температура воздуха может варьироваться в зависимости от конкретной местности, например, в горах сосредоточен наиболее холодный воздух, ближе к южной части области преобладает знойное лето и прохладные зимы.

4. Растительный мир Свердловской области.

Большая часть Свердловской области расположена в пределах хвойно-лесной (таежной) зоны, и только ее юго-восточная и юго-запад-ная окраины относятся к лесостепи.

В горах хорошо выражена высотная поясность почвенно-растительного покрова.

Главное богатство области -- леса -- занимают 65 % ее площади. Леса имеют важное водоохранное, почвозащитное, оздоровительное и культурно-эстетическое значение. Наряду с тайгой (ее равнинными и горными вариантами) встречаются участки широколиственно-хвойных и широколиственных лесов (смешанные липово-еловые и дубовые на юго-западе, вязовые -- на юго-востоке), а также сосновые и сосново-березовые предлесостепные боры в юго-восточном Зауралье.

Среди хвойных лесов наиболее распространены сосновые: на их долю приходится 40,3 % всей лесной площади. Сосновые леса на восточном склоне Урала сформировались уже в начале послеледникового периода (в голоцене) и существуют не менее 10 000 лет. Ельники составляют -- 16,3 %, кедровники -- 6,2, пихтачи -- 1,6, лиственничники -- 0,2 %. Среди лиственных наиболее распространены березовые (30 %) и осино-вые, (4,8%). Доля широколиственных лесов очень мала -- 0,6%.

По территории области проходят границы распространения некото-рых древесных растений - лесообразователей: южная -- кедра сибирско-го, северная -- клена остролистного, восточная -- дуба обыкновенного, вяза и ильма. Далее других на север и восток продвинута граница липы мелколистной.

Основной урон уральским горнозаводским хвойным лесам нанесла заготовка древесины для строительства и деятельности заводов, плотин, мельниц и других хозяйственных нужд, особенно для получения древес-ного угля (вся металлургия Урала вплоть до начала нашего века ис-пользовала именно древесный уголь). Сокращению лесов способство-вал перевод части лесных угодий в сельскохозяйственные земли, а так-же лесные пожары. Даже заготовка лыка для плетения лаптей и изго-товления мочала -- промыслов, широко распространенных на Урале до революции,-- значительно сократила запасы липы.

Хозяйственное использование леса увеличивалось по мере роста населения и развития промышленности. За последние 250--300 лет почти все леса в области пройдены сплошными рубками не менее двух-трех раз, так что во многих местах (вокруг городов и рабочих поселков в особенности) сосновые и другие хвойные леса сменились березовыми, осиновыми и сосново-березовыми.

Зона тайги делится на три подзоны: северную, среднюю и южную.

Северная тайга в горной части распространена на юг почти до Конжаковского Камня, на равнине к ней относится бассейн верхних течений Пелыма и Лозьвы. Здесь преобладают кедрово-пихтово-еловые леса. На равнинах леса сильно заболочены и чередуются с массивами сфагновых верховых болот. Встречаются и сосновые леса. Горная тай-га выше 800--900 м сменяется нешироким поясом мелколесий из бере-зы, ивы, стланиковой формы кедра, чередующихся с небольшими поля-нами низкотравных лугов (это пояс подгольцовый), а последние переходят (выше 1000--1100 м) в горные каменистые (гольцовые) тундры. Здесь распространена растительность мхов, лишайников, кар-ликовых ив и берез. Самые высокие вершины почти голы -- это царство каменных россыпей (пояс холодных гольцовых пустынь).

Хвойные леса среднетаежного типа распространены по хребту на юг до верховьев р. Туры (южнее горы Качканар). Здесь про-израстает довольно однообразная кедрово-пихтово-еловая тайга, встре-чаются чистые горные кедровники. Заболоченность горных лесов на-много меньше, чем на соседней равнине. Средняя тайга в западносибирской части области занимает центральную и северную территории Кондинской низменности. Тут преобладают елово-пихтовые леса, зна-чительна примесь вторичных березовых и осиновых лесов на местах гарей и вырубок. 1

Широко распространены болота как сфагновые, так и травяные в сочетании с заболоченными лесами (сограми, рямами).

Южная тайга распространена в горах Среднего Урала и на рав-нинах Зауралья. Резко проявляются различия в лесах западного и вос-точного склонов: на западе (Предуралье) преобладает темнохвойная тайга из пихты и ели, реже кедра. В водораздельной полосе, в пределах восточных предгорий и на Зауральской возвышенности основу расти-тельности составляют сосновые леса разных типов, преимущественно травяные. В кустарниковом ярусе этих лесов нередко встречается липа. Очень много вторичных лесов -- березников и осинников. На равнинах Зауралья южная тайга более или менее заболочена.

В Зауралье при движении на юг тайга уступает место предлесостепным сосновым борам, которые в отличие от южнотаежных значительно остепнены. Постепенно и они исчезают, уступая место березовым и оси-новым колкам. В междуречье Ница -- Пышма -- Исеть лесов мало, здесь обширные пахотные земли.

На юго-западе области горная южная тайга соприкасается с районом развития широколиственно-хвойных и небольших участков широко-лиственных лесов (Шалинский, Артинский, Нижнесергинский районы) из ели, пихты, липы, клена, вяза, реже -- дуба. Особняком стоят ланд-шафты Красноуфимской лесостепи Предуралья.

В долинах горных и особенно равнинных рек распространены луга. В горах они тянутся лишь узкими полосками, но на равнинах местами хорошо сохранились, занимая большую площадь по рекам Тавде, Туре и их притокам.

Заливные луга в поймах рек обычно используются под сенокосы, суходольные -- как пастбища.

Демографическая ситуация в Байкаловском районе

По предварительным данным, в январе- июне т. г. численность населения области за счет естественной убыли сократилось на 9,1 тыс. человек (в январе- июне 2006 г. на 11,2 тыс. человек). Превышение числа умерших над числом родившихся в 1 полугодие т. г...

Особенности формирования национального состава Свердловской области

Численность населения Свердловской области по оценки на 1 января 2008 составляла 4395,6 тыс.чел. В 2006 г. Зафиксировано сокращение численности населения за счёт естественной убыли, которое составило 19,9 тыс. человек. В 2006 г...

Фауна и растительность Свердловской области

Животный мир очень тесно связан с зонально-климатическими условиями и некоторыми другими природными особенностями территории. 1. На территории области преобладают представители таежной фауны, а на юге появляются и лесостепные обитатели. 2...

Свердловская область (площадь 194,5 тыс. кв. км) -- самая боль-шая на Урале. Она расположена на стыке Уральской горной страны, Западно-Сибирской и Восточно-Европейской равнин...

Характеристика природы Свердловской области

Климат области формируется под влиянием переноса воздушных масс с запада, со стороны Атлантического океана, и отчасти под влиянием сухого воздуха, приносимого из степей Казахстана и холодноговоздуха из Арктики...

Характеристика природы Свердловской области

Большая часть наших рек начинается в горах. Реки западного скло-на (Чусовая, Сылва, Уфа и их притоки) относятся к бассейну Волги, а реки, стекающие с гор на восток (Тавда с истоками Сосьвой и Лозьвой, Тура, Пышма, Исеть и их притоки),-- к бассейну Оби...

Характеристика природы Свердловской области

Животный мир области слабо отличается от соседних равнин. Здесь встречаются как европейские (норка европейская, черный хорь, речной бобр, темнозобый дрозд), так и азиатские виды (сибирская косуля, се-рая куропатка), а также виды...

Уральский федеральный округ объединяет 6 субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Тюменскую область, Свердловскую область, Челябинскую область и Курганскую область...

Экономико-географическая характеристика города Екатеринбурга в составе Уральского федерального округа

Свердловская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа. Административный центр - город Екатеринбург. Екатеринбург - главный административный, культурный...

Экономико-географическая характеристика Свердловской области

Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа и находится внутри Евразийского континента в четвертом часовом поясе в пределах Уральского горного хребта...

Экономико-географическая характеристика Свердловской области

Свердловская область занимает в основном склоны Среднего и Северного Урала и прилегающую окраину Западно-Сибирской равнины (Зауралье). Ее территория напоминает огромный треугольник, северная точка которого лежит на широте Петрозаводска...

Экономико-географическая характеристика Свердловской области

Свердловская область является одной из крупнейших в России по разведанным запасам и прогнозным ресурсам разнообразных полезных ископаемых и относится к старейшим горнодобывающим регионам России...

Экономико-географическая характеристика Свердловской области

Свердловская область по объему промышленного производства занимает второе место в РФ (после Московской области). На ее территории работает более 2500 добывающих и перерабатывающих предприятий...

Экономико-географическая характеристика Свердловской области

По мнению экспертов, Свердловская область имеет очень хорошие перспективы промышленного развития. Сегодня модернизация промышленности, техническое перевооружение - назревшая необходимость для Свердловской области. Конкурентная борьба...

Эти травы — жители лесных уральских мест наверняка никого не удивят. Посмотрите, как знакомы их названия, вы их видели в аптеках, слышали от старых людей.

Природа создала эти травы навечно. Всё так же стары и новы их целебные свойства, всё так же сильна их негромкая готовность обрушиться на самые разные недуги.

Травы Урала фото

Спорыш

Неприхотливое, сорное растение, которое как только ни топчут, оно растёт себе и растёт. Для скота, птицы - это калорийное питание. И для человека от него немало пользы. Заготавливать эту траву можно на протяжении долгого периода его цветения. В спорыше много белка, сахаров, а витамина «С» в три раза больше, чем в лимонах.

Когда моя знакомая готовит сборы для лечения разных болезней, то кладет спорыш почти в каждый. А если пить один спорыш, то надо залить две столовые ложки травы двумя стаканами воды и пить по полстакана 3 — 4 раза в день.

Неприхотливость спорыша помогла ему расселиться очень широко. И везде ему дают свое имя - горец птичий, гречиха птичья, травка — муравка, конотопка, полянка.

Мокрица

В дождливые годы то и дело затягивает низкие места огородов мокрица. Очень живучая трава, которая продолжает цветение от июня до самой поздней осени. В ней множество витаминов, и мокрицу можно добавлять без термической обработки в щи и салат.

В дождливые годы то и дело затягивает низкие места огородов мокрица. Очень живучая трава, которая продолжает цветение от июня до самой поздней осени. В ней множество витаминов, и мокрицу можно добавлять без термической обработки в щи и салат.

В старину настои и сок свежей мокрицы пили если мучила язва желудка, зоб; применяли как успокаивающие средство при сердечной боли. Распаренной мокрицей можно обкладывать ноги при наличии подагры и делать ванны.

А по цветочкам этой нежной травки предсказывают погоду: до 9 час. утра венчик мокрицы не раскрывается — днём пойдёт дождь.

Одуванчик

Одуванчик считается в народе эликсиром жизни, который придаёт людям бодрость и силу. Листья её необходимо собирать в период мая — июня, корни нужно выкапывать осенью.

Одуванчик считается в народе эликсиром жизни, который придаёт людям бодрость и силу. Листья её необходимо собирать в период мая — июня, корни нужно выкапывать осенью.

Отвар из корней и сухих листьев одуванчика используется для лечения многих болезней: гипертония, склероз, малокровие, тромбофлебит, фурункулы.

Весной и летом можно готовить одуванчиковый салат из листьев. Чтобы уменьшить горечь, листья надо подержать полчаса в солёной воде.

Лопух

Попробуйте подойти к зарослям лопуха — колючки обязательно останутся на одежде. Недаром в народе назойливому человеку говорят: «Чего пристаёшь, как репей?».

Попробуйте подойти к зарослям лопуха — колючки обязательно останутся на одежде. Недаром в народе назойливому человеку говорят: «Чего пристаёшь, как репей?».

Корень лопуха, ка отвар (15 граммов корня на стакан воды) употребляют в качестве потогонного средства, а также при водянке, подагре, сахарном диабете, ревматизме, гастрите, золотухе, рахите.

Помогает отвар из корней лопуха также при экземе, фурункулах. Свежим соком лопуха лечат раны. Из водного настоя соплодий делают глазные примочки. В Японии лопух возделывают как овощное растение. Там корни лопуха употребляются в пищу сырыми, варёными и жареными.

Для лечебных целей выкапывать следует корень первого года роста, когда только появилась розетка листьев.

Травы Урала названия

Чабрец

В старину чай из этой травы давали больному, в котором «поселились бесы». Иначе чабрец называют ещё богородской травой. Ею окуривали больного, считая, что бесы не вынесут благоуханья и покинут его.

В старину чай из этой травы давали больному, в котором «поселились бесы». Иначе чабрец называют ещё богородской травой. Ею окуривали больного, считая, что бесы не вынесут благоуханья и покинут его.

Высушенной богородской травой и другими ароматными растениями набивали подушку, когда мучила бессонница. Лечебный аромат создавали и в бане, бросая траву в печку. Надежным средством считалась богородская трава при простуде с кашлем, для чего запаривалась 1 ложка сухой травы на 1 стакан горячей воды, потом настаивалась с полчаса и употреблялась не менее 5 раз в течение дня небольшими дозами.

По настоящее время слава этой травы не померкла. Отвары чабреца помогают при бессоннице, кашле, желудочно — кишечных заболеваниях. Ванны и компрессы делают при ревматизме, параличах, радикулитах, ушибах.

Молодые листочки чабреца можно использовать при засолке огурцов вместо корицы.

Лабазник

Настой из цветущих верхушек лабазника советуют принимать при сердечных болезнях, для лечения грыжи, удушья, избавления от головной боли. Лабазник бросали для придания аромата в квас, нюхали при насморке. А крестьяне, завязавшие употреблять хмельное, и староверы на праздниках пили вместо сивухи чай из цветов лабазника.

Настой из цветущих верхушек лабазника советуют принимать при сердечных болезнях, для лечения грыжи, удушья, избавления от головной боли. Лабазник бросали для придания аромата в квас, нюхали при насморке. А крестьяне, завязавшие употреблять хмельное, и староверы на праздниках пили вместо сивухи чай из цветов лабазника.

Валерьяна

По краям болот, по влажным местах, растёт в наших лесах валерьяна. Каких только названий не давал народ этой целебной траве — земляной ладан, лихорадочная, госпожиха, кошачий маун.

По краям болот, по влажным местах, растёт в наших лесах валерьяна. Каких только названий не давал народ этой целебной траве — земляной ладан, лихорадочная, госпожиха, кошачий маун.

Народная медицина советует сеть листья валерьяны против худобы, настой корня на воде пить от сердечной болезни, от ослабления сил, от бессонницы. Для этого надо чайную ложечку сухого измельчённого корня настоять в стакане холодной воды в течение восьми часов или, смочив корень и завернув его в марлю, понюхать раза три перед сном.

Земляника

Начнётся земляничный сезон — выйдешь на просеку, на горку, на солнечное место, вдохнешь аромат первого урожая и обомлеешь прямо. Позднее ягоды поспеют в лесу, в тенистых местах, среди высокой травы — снова можно порадоваться.

Начнётся земляничный сезон — выйдешь на просеку, на горку, на солнечное место, вдохнешь аромат первого урожая и обомлеешь прямо. Позднее ягоды поспеют в лесу, в тенистых местах, среди высокой травы — снова можно порадоваться.

Земляника плодоносит недолго, поэтому надо успеть запастись этими чудодейственными ягодами.

Земляника — известное целебное средство. Она лечит сердце, печень, почки, укрепляет организм, утоляет жажду, возбуждает аппетит, улучшает обмен веществ, помогает при гипертонии, туберкулезе, подагре, цинге, диабете.

Полезны не только ягоды, но также листья и корневища. Из листьев готовят лечебный чай. Одним литром кипятка запаривают 3 — 4 столовых ложки измельчённых сухих листьев и дают настояться в течение пяти часов. Пьют этот чай при рахите, золотухе, сыпях, воспалениях дыхательных путей.

Лекарственные травы Урала

Кровохлебка

По пойменным лугам, среди кустарников, по краям дорог, на опушках можно встретить высокое растение с тёмно — пурпуровыми шариками. Это - кровохлебка, которую в народе называют черноголовиком. Разотрите листья - и вы сразу ощутите сильный огуречный запах. Прикорневые листья, пока они не огрубели, лучше. Из них можно приготовить салат, сварить зелёный борщ.

По пойменным лугам, среди кустарников, по краям дорог, на опушках можно встретить высокое растение с тёмно — пурпуровыми шариками. Это - кровохлебка, которую в народе называют черноголовиком. Разотрите листья - и вы сразу ощутите сильный огуречный запах. Прикорневые листья, пока они не огрубели, лучше. Из них можно приготовить салат, сварить зелёный борщ.

Как лекарственное растение, кровохлебка известна с древних времен. Чаще находит применение корень растения, хотя стебель и листья тоже целебны.

Кровохлебка - противовоспалительное лекарство, отвар из корней убивают дизентерийных и тифозных микробов, лечит язву желудка, головные боли, появившиеся от гипертонической болезни, при болезненных состояниях горла и дёсен.

Прострел

Ранней весной, как только стает снег, на открытых склонах и опушках можно порадоваться встрече с первыми цветками, которые в народе прозвали подснежниками.

Ранней весной, как только стает снег, на открытых склонах и опушках можно порадоваться встрече с первыми цветками, которые в народе прозвали подснежниками.

Конечно, соблазнительно поставить в комнате, весенний букет. Но надо знать, что прострел ядовит, поэтому обращаться с ним следует осторожно.

В народной медицине прострелом лечат нервные болезни, желудок, применяют при бронхите, астме, ревматизме, радикулите.

Зверобой

В народе это растение считают «лекарством от девяноста девяти болезней».

В народе это растение считают «лекарством от девяноста девяти болезней».

А вот для животных зверобой вреден. Он повышает у них чувствительность к солнечным лучам, вызывает сильный зуд кожи, они начинают метаться. Животных, съевших зверобой, надо завести в тёмное место, и отравление пройдет. Вот поэтому трава и называется так - зверобой.

Зверобой нашёл широкое применение в народе: помогает при болезнях сердца, печени, желудка, при воспалительных процессах.

Заготавливать следует верхушки стеблей, имеющие листья и цветки, а сушить их лучше в затемнённом месте, на воздухе или в хорошо проветриваемых строениях.

Отваром травы зверобоя (одна столовая ложка на стакан кипятка) полезно мыть голову.

Пижма

В деревнях это растение называли девясилом, считая, что оно содержит девять лекарственных сил. Против стрельбы в ушах парили и пили настои пижмы. Поможет трава и при нарушении пищеварения, истерических заболеваниях, подагре, ломоте в суставах. Применяется как жаропонижающие и потогонные средства, от головной боли, при пониженном кровяном давлении, желтухе, водянке.

В деревнях это растение называли девясилом, считая, что оно содержит девять лекарственных сил. Против стрельбы в ушах парили и пили настои пижмы. Поможет трава и при нарушении пищеварения, истерических заболеваниях, подагре, ломоте в суставах. Применяется как жаропонижающие и потогонные средства, от головной боли, при пониженном кровяном давлении, желтухе, водянке.

Лекарственным сырьём являются цветочные корзинки, которые сушат в тени на воздухе, или на чердаках.

Для приготовления настоя берут 20 граммов (столовая ложка с верхом) сухих цветков на один литр горячей воды.

Растение ядовито, его применение требует осторожности. Настой пижмы, а также порошок из цветков, листьев и стеблей рекомендуется для борьбы с насекомыми.

Целебные травы Урала

Малина

Малина очень вкусная ягода. Из неё готовят варенья, джемы, сиропы, настойки, желе. В старину хозяйки чаще сушили ягоды. Сначала подвяливали их на солнце, а затем ставили в печь на железных листах и перемешивали, чтобы они не слиплись в комки. Хранить сушёные ягоды лучше в мешках или ящиках — в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, на сквозняках.

Малина очень вкусная ягода. Из неё готовят варенья, джемы, сиропы, настойки, желе. В старину хозяйки чаще сушили ягоды. Сначала подвяливали их на солнце, а затем ставили в печь на железных листах и перемешивали, чтобы они не слиплись в комки. Хранить сушёные ягоды лучше в мешках или ящиках — в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, на сквозняках.

В плодах малины содержится много целебных веществ. Малиной лечат желудок, бронхиты, пьют для улучшения аппетита, о при простуде нет ничего лучше чая с малиной.

Для лечения применяют ягоды, листья, цветки и корни. Листья и цветки заготавливают в нюне — июле. Из них готовят отвар и пприменят при кашле, неврастении, лихорадке, заболеваниях органов дыхания, желудка, при кожных болезнях, полощут горло при ангинах.

Черемша

В лугах и кустарниках, в тенистых лесах ранней весной можно встретить целые заросли черемши, которую в народе называют диким луком. Стоит растереть лист - и сразу почувствуешь резкий чесночный запах. Это растение - съедобное.

В лугах и кустарниках, в тенистых лесах ранней весной можно встретить целые заросли черемши, которую в народе называют диким луком. Стоит растереть лист - и сразу почувствуешь резкий чесночный запах. Это растение - съедобное.

Черемшу можно есть как лук, готовить из неё салаты, можно мариновать. А как хороши пироги с черемшой!

Это хорошее средство от цинги, применяют при атеросклерозе, головокружении, бессоннице. Улучшает работу пищеварения и повышает аппетит.

Шиповник

В наших лесах шиповник — распространённое растение. Ученые насчитали более 400 видов этого растения, произрастающих в разных краях страны. Собирают плоды шиповника коричневого, у которого яйцевидные плоды. Есть ещё шиповник собачий, который менее ценен. У него плоды круглые, наподобие шариков, и они плотно прижаты к чашелистикам.

В наших лесах шиповник — распространённое растение. Ученые насчитали более 400 видов этого растения, произрастающих в разных краях страны. Собирают плоды шиповника коричневого, у которого яйцевидные плоды. Есть ещё шиповник собачий, который менее ценен. У него плоды круглые, наподобие шариков, и они плотно прижаты к чашелистикам.

Плоды шиповника собирают в августе, сентябре — до заморозков, сушить нужно в сушилках или в печи.

Плоды шиповника - клад разных витаминов, поэтому и применяют их при многих заболеваниях: цинге, скарлатине, дифтерии, туберкулезе, болезнях печени, желудка, истощении нервной системы, малокровии. Он укрепляет эмунную систему организма. Настоем цветков промываются глаза, когда слабеет зрение. Из корней шиповника готовится отвар, который пьют при желудочно — кишечных заболеваниях.

Настой из плодов готовится следующим образом: одну столовую ложку плодов заливают стаканом кипятка и кипятят 10 минут в закрытой эмалированной посуде и настаивают в течение суток. Через сутки настой можно пить по полстакана два раза в день. При длительном хранении настоя целебные качества его уменьшаются.

Чемерица

Растение ядовитое. Ранней весной, когда трава начинает лишь пробиваться, в глаза бросаются сочные ярко — зелёные побеги чемерицы. В это время она особенно опасна, причем ядовиты и листья, и стебель, и корень. Летом и осенью ядовитых веществ в растении становится меньше.

Растение ядовитое. Ранней весной, когда трава начинает лишь пробиваться, в глаза бросаются сочные ярко — зелёные побеги чемерицы. В это время она особенно опасна, причем ядовиты и листья, и стебель, и корень. Летом и осенью ядовитых веществ в растении становится меньше.

В народной медицине из корней чемерицы готовят мази и настойки, которые применяют при ревматизме и ломоте суставов.

Чемеричной водой опрыскивают огороды, особенно черёмуху, когда на ней появляется моль, когда болеет лук. Для этого берут 200 — 250 граммов высушенных стеблей с листьями и настаивают в ведре воды. Можно применять и корни.

Во всех случаях надо проявлять осторожность, так как даже высушенные кони небезопасны: их пыль может вызвать раздражение глаз, носоглотки, что может привести к мучительному чиханию.

Лечебные травы Урала и их применение

Ромашка

В полях красуются белые красивые ромашки. Но они не являются лекарственными ромашками. Ботаники называли эти цветы нивянником, или поповником.

В полях красуются белые красивые ромашки. Но они не являются лекарственными ромашками. Ботаники называли эти цветы нивянником, или поповником.

Вдоль дорог, на пустырях можно встретить другую ромашку. Цветки у неё не такие великолепные, как у нивянника, но сходство между ними есть. И это ещё не лекарственная ромашка. Её называют собачьей, или полевой.

Настоящая аптечная ромашка на Урале встречается редко. Она гораздо мельче нивянника и собачьей ромашки. Определить её можно по цветку и по запаху. Цветки её, пока цветут, очень меняются по форме - плоское дно корзинок постепенно вытягивается и приобретает коническую форму, а лепестки отклоняются вниз. При разрезе у лекарственной ромашки есть полость, а другие виды ромашек её не имеют. Настоящая ромашка издает аромат спелых яблок, тогда как собачья пахнет неприятно.

В уральских краях в изобилии встречается пахучая зелёная, или безъязычковая ромашка.

Горечавка

В конце июля - в начале августа многие цветы начинают терять свой великолепный наряд. Подходит пора увядания. А им на смену, совершенно неожиданно, на той же поляне вдруг вырастают островки синих колокольчиков. Это зацвела легочная горечавка, которую из — за красивого воронковидно — колокольчатого цветка прозвали ещё синей юбочкой и казаком.

В конце июля - в начале августа многие цветы начинают терять свой великолепный наряд. Подходит пора увядания. А им на смену, совершенно неожиданно, на той же поляне вдруг вырастают островки синих колокольчиков. Это зацвела легочная горечавка, которую из — за красивого воронковидно — колокольчатого цветка прозвали ещё синей юбочкой и казаком.

В народной медицине это растение применяется широко: при нервных болезнях, параличах, обмороках, упадке сил, шуме в ушах, как противолихорадочное и желудочное средство.

Наперстянка

В лесах, на опушках, по полянам и между кустарниками растёт наперстянка крупноцветковая. Желтые цветки её появляются в июле, по форме они напоминают напёрсток и собраны в однобокую кисть.

В лесах, на опушках, по полянам и между кустарниками растёт наперстянка крупноцветковая. Желтые цветки её появляются в июле, по форме они напоминают напёрсток и собраны в однобокую кисть.

Вообще — то растение ядовито, но в то же время и полезно. Наперстянку издавна знают как сердечное лекарство, но пользоваться ею надо умело, под наблюдением врачей. Самолечение наперстянкой может привести к отравлению.

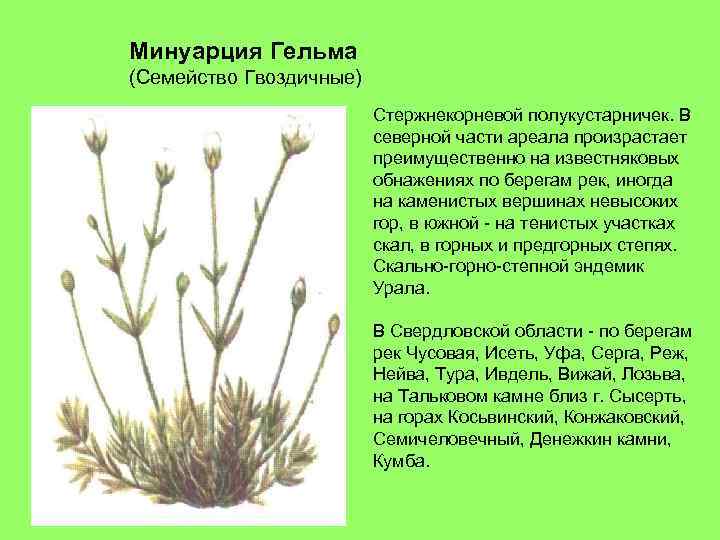

Минуарция Гельма (Семейство Гвоздичные) Стержнекорневой полукустарничек. В северной части ареала произрастает преимущественно на известняковых обнажениях по берегам рек, иногда на каменистых вершинах невысоких гор, в южной - на тенистых участках скал, в горных и предгорных степях. Скально-горно-степной эндемик Урала. В Свердловской области - по берегам рек Чусовая, Исеть, Уфа, Серга, Реж, Нейва, Тура, Ивдель, Вижай, Лозьва, на Тальковом камне близ г. Сысерть, на горах Косьвинский, Конжаковский, Семичеловечный, Денежкин камни, Кумба.

Минуарция Гельма (Семейство Гвоздичные) Стержнекорневой полукустарничек. В северной части ареала произрастает преимущественно на известняковых обнажениях по берегам рек, иногда на каменистых вершинах невысоких гор, в южной - на тенистых участках скал, в горных и предгорных степях. Скально-горно-степной эндемик Урала. В Свердловской области - по берегам рек Чусовая, Исеть, Уфа, Серга, Реж, Нейва, Тура, Ивдель, Вижай, Лозьва, на Тальковом камне близ г. Сысерть, на горах Косьвинский, Конжаковский, Семичеловечный, Денежкин камни, Кумба.

Прострел уральский (желтеющий) -многолетнее растение, вид рода Прострел (Семейство Лютиковые) Стержнекорневой травянистый многолетник. В южной части произрастает в светлых сосновых борах и березняках, по лесным опушкам, остепненным каменистым склонам и скалам, в луговых степях; на севере - по склонам надпойменных террас и на скальных обнажениях в долинах рек. Распространение - Урал, Западная и Восточная Сибирь. В Свердловской области встречается в долинах рек Чусовая, Реж, Нейва, Тура, Сосьва и др.

Прострел уральский (желтеющий) -многолетнее растение, вид рода Прострел (Семейство Лютиковые) Стержнекорневой травянистый многолетник. В южной части произрастает в светлых сосновых борах и березняках, по лесным опушкам, остепненным каменистым склонам и скалам, в луговых степях; на севере - по склонам надпойменных террас и на скальных обнажениях в долинах рек. Распространение - Урал, Западная и Восточная Сибирь. В Свердловской области встречается в долинах рек Чусовая, Реж, Нейва, Тура, Сосьва и др.

Ветреница отогнутая (Семейство Лютиковые) Длиннокорневищный травянистый многолетник. Произрастает в еловопихтовых редколесьях, на окраинах ельников, редко в уремных зарослях серой ольхи и черемухи. Распространение - юг Западной и Восточной Сибири, Монголия, Северный Китай, юг Приморского края, Сев. Корея, Урал. В Свердловской обл. : долина р. Сосьва, Висимский заповедник, г. Шунут, Шалинский окр. (левый берег р. Чусовая), Нижнесергинский р-н (Бардымский хребет), окрестн. г. Верхняя Тура, г. Аблай, правый берег р. Тагил.

Ветреница отогнутая (Семейство Лютиковые) Длиннокорневищный травянистый многолетник. Произрастает в еловопихтовых редколесьях, на окраинах ельников, редко в уремных зарослях серой ольхи и черемухи. Распространение - юг Западной и Восточной Сибири, Монголия, Северный Китай, юг Приморского края, Сев. Корея, Урал. В Свердловской обл. : долина р. Сосьва, Висимский заповедник, г. Шунут, Шалинский окр. (левый берег р. Чусовая), Нижнесергинский р-н (Бардымский хребет), окрестн. г. Верхняя Тура, г. Аблай, правый берег р. Тагил.

Тимьян уральский (Семейство яснотковые (губоцветные) Полукустарничек. Произрастает на скалах в долинах рек. Распространение - Урал. В Свердловской области встречается в долинах рек Чусовая, Уфа, Пышма и др.

Тимьян уральский (Семейство яснотковые (губоцветные) Полукустарничек. Произрастает на скалах в долинах рек. Распространение - Урал. В Свердловской области встречается в долинах рек Чусовая, Уфа, Пышма и др.

Ветреница пермская (Анемонаструм пермский) (Семейство лютиковые) Короткокорневищный травянистый многолетник. Распространение - Урал. В Свердловской обл. : горы Ялпинг-Ньёр, Денежкин, Журавлев, Конжаковский, Косьвинский Камни, Колпак, хребет Чистоп, Хозатумп, Перевальный; рр. Чусовая (Камень Бражный, д. Харёнки), Вижай, Тошемка.

Ветреница пермская (Анемонаструм пермский) (Семейство лютиковые) Короткокорневищный травянистый многолетник. Распространение - Урал. В Свердловской обл. : горы Ялпинг-Ньёр, Денежкин, Журавлев, Конжаковский, Косьвинский Камни, Колпак, хребет Чистоп, Хозатумп, Перевальный; рр. Чусовая (Камень Бражный, д. Харёнки), Вижай, Тошемка.

Пальчатокоренник мясо-красный (Семейство орхидные (ятрышниковые) Корнеклубневой травянистый многолетник. Произрастает на эвтрофных, реже мезотрофных осоковых и осоково-гипновых болотах, заболоченных лугах и в болотистых березовых редколесьях. В Свердловской обл. преимущественно в южных р -нах (на севере до окрестностей Нижнего Тагила и Ирбита). Распространен в предгорных и низкогорных р-нах, в горы высоко не поднимается. На севере только ок. с. Всеволодо- Благодатское.

Пальчатокоренник мясо-красный (Семейство орхидные (ятрышниковые) Корнеклубневой травянистый многолетник. Произрастает на эвтрофных, реже мезотрофных осоковых и осоково-гипновых болотах, заболоченных лугах и в болотистых березовых редколесьях. В Свердловской обл. преимущественно в южных р -нах (на севере до окрестностей Нижнего Тагила и Ирбита). Распространен в предгорных и низкогорных р-нах, в горы высоко не поднимается. На севере только ок. с. Всеволодо- Благодатское.

Гвоздика иглолистная (Семейство гвоздичные) Стержнекорневой подушковидный полукустарничек, образующий каудекс. Произрастает в каменистых степях, на каменистых склонах, иногда в южных сухих сосновых борах на песчаной почве, на известняковых скалах по берегам рек. В Свердловской области отмечен на горах Косьвинский, Семичеловечный камни, отроге Денежкиного камня в Вересовом увале, на горе Азов близ г. Полевской, на известняковых скалах по рекам Исеть, Пышма, Реж, Тура, Чусовая, Вагран, Уфа.

Гвоздика иглолистная (Семейство гвоздичные) Стержнекорневой подушковидный полукустарничек, образующий каудекс. Произрастает в каменистых степях, на каменистых склонах, иногда в южных сухих сосновых борах на песчаной почве, на известняковых скалах по берегам рек. В Свердловской области отмечен на горах Косьвинский, Семичеловечный камни, отроге Денежкиного камня в Вересовом увале, на горе Азов близ г. Полевской, на известняковых скалах по рекам Исеть, Пышма, Реж, Тура, Чусовая, Вагран, Уфа.

Козелец гладкий Семейство Астровые (Сложноцветные) Стержнекорневой травянистый многолетник. Петрофит. Встречается в горных тундрах, на известняковых скалах по берегам рек. Распространение - северо-восток Русской равнины, Урал, юг Восточной Сибири, Северная Монголия, Северный Китай. В Свердловской области: известняковые скалы в долинах рек Лозьва, Северная Тошемка, Вижай, Ивдель, Сосьва, Кавка; горы Качканар, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный, Денежкин камни, хребет Чистоп; Кушвинский, Первоуральский, Полевской округ.

Козелец гладкий Семейство Астровые (Сложноцветные) Стержнекорневой травянистый многолетник. Петрофит. Встречается в горных тундрах, на известняковых скалах по берегам рек. Распространение - северо-восток Русской равнины, Урал, юг Восточной Сибири, Северная Монголия, Северный Китай. В Свердловской области: известняковые скалы в долинах рек Лозьва, Северная Тошемка, Вижай, Ивдель, Сосьва, Кавка; горы Качканар, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный, Денежкин камни, хребет Чистоп; Кушвинский, Первоуральский, Полевской округ.

Любка двулистная (ночная фиалка) (Семейство Орхидные) Корнеклубневой травянистый многолетник. Произрастает в светлых сосновых, березовых, смешанных лесах, на полянах, опушках, лесных лугах, в кустарниках, по окраинам болот. Распространение - Европа, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь (до Прибайкалья), Средиземноморье, Малая и Передняя Азия, Монголия. В Свердловской области встречается на всей территории.

Любка двулистная (ночная фиалка) (Семейство Орхидные) Корнеклубневой травянистый многолетник. Произрастает в светлых сосновых, березовых, смешанных лесах, на полянах, опушках, лесных лугах, в кустарниках, по окраинам болот. Распространение - Европа, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь (до Прибайкалья), Средиземноморье, Малая и Передняя Азия, Монголия. В Свердловской области встречается на всей территории.

Полынь сантолинолистная Семейство Астровые (Сложноцветные) Полукустарник. Произрастает на скальных обнажениях по берегам рек, по каменистым остепненным склонам, щебнистым осыпям. Распространение - горы Южной Сибири, Средней Азии и Монголии, Якутия. На Среднем и Южном Урале изолированный фрагмент ареала. В Свердловской области достоверно известен только в бассейне р. Чусовая (Васькина Гора у д. Усть-Утка Горноуральского округа).

Полынь сантолинолистная Семейство Астровые (Сложноцветные) Полукустарник. Произрастает на скальных обнажениях по берегам рек, по каменистым остепненным склонам, щебнистым осыпям. Распространение - горы Южной Сибири, Средней Азии и Монголии, Якутия. На Среднем и Южном Урале изолированный фрагмент ареала. В Свердловской области достоверно известен только в бассейне р. Чусовая (Васькина Гора у д. Усть-Утка Горноуральского округа).

Пион уклоняющийся (Семейство пионовые) Короткокорневищный клубнеобразующий травянистый многолетник. Распространение: северо-восток европейской части России, Сибирь, горы Средней Азии, Монголия, Урал. В Свердловской обл. : горы Конжаковский, Сухогорский, Семичеловечный Камни, Колпак, хребет Перевальный, Старик-Камень (Кировградский окр.); по берегам рек Шегультан, Еловка, Сосьва, Ивдель, Лозьва, Вижай, Сулем, Чусовая; Ирбитское МО.

Пион уклоняющийся (Семейство пионовые) Короткокорневищный клубнеобразующий травянистый многолетник. Распространение: северо-восток европейской части России, Сибирь, горы Средней Азии, Монголия, Урал. В Свердловской обл. : горы Конжаковский, Сухогорский, Семичеловечный Камни, Колпак, хребет Перевальный, Старик-Камень (Кировградский окр.); по берегам рек Шегультан, Еловка, Сосьва, Ивдель, Лозьва, Вижай, Сулем, Чусовая; Ирбитское МО.

Венерин башмачок крапчатый Семейство орхидные (ятрышниковые) Длиннокорневищный травянистый многолетник. Произрастает в хвойных и смешанных лесах, по опушкам, полянам, на облесенных скальных обнажениях, в межгорных долинах, по склонам надпойменных террас, в заболоченных редколесьях и по окраинам лесных болот. Распространение - вост. р-ны европейской части России, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Гималаи, Китай, Корейский п-ов, Япония, северозапад Северной Америки. В Свердловской обл. встречается на всей территории, но чаще в южной части и в горных р-нах Среднего и Северного Урала.

Венерин башмачок крапчатый Семейство орхидные (ятрышниковые) Длиннокорневищный травянистый многолетник. Произрастает в хвойных и смешанных лесах, по опушкам, полянам, на облесенных скальных обнажениях, в межгорных долинах, по склонам надпойменных террас, в заболоченных редколесьях и по окраинам лесных болот. Распространение - вост. р-ны европейской части России, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Гималаи, Китай, Корейский п-ов, Япония, северозапад Северной Америки. В Свердловской обл. встречается на всей территории, но чаще в южной части и в горных р-нах Среднего и Северного Урала.

Адонис весенний (Семейство лютиковые) Корткокорневищный травянистый многолетник. Произрастает по остепненным склонам гор и высоким берегам рек, в луговых степях, под пологом остепненных разреженных лесов, на опушках. Распространение - Европа, Западная и Восточная Сибирь, Кавказ. В Свердловской области: Красноуфимский окр. , Артинский окр. , Ачитский окр. , Камышловский окр. , Каменский окр. , Сысертский окр. , окрестности гг. Ирбит и Туринск, с. Байны Богдановичского окр. , д. Серкова Талицкого окр. , парк "Оленьи ручьи", "Припышминский боры".

Адонис весенний (Семейство лютиковые) Корткокорневищный травянистый многолетник. Произрастает по остепненным склонам гор и высоким берегам рек, в луговых степях, под пологом остепненных разреженных лесов, на опушках. Распространение - Европа, Западная и Восточная Сибирь, Кавказ. В Свердловской области: Красноуфимский окр. , Артинский окр. , Ачитский окр. , Камышловский окр. , Каменский окр. , Сысертский окр. , окрестности гг. Ирбит и Туринск, с. Байны Богдановичского окр. , д. Серкова Талицкого окр. , парк "Оленьи ручьи", "Припышминский боры".

Курильский чай кустарниковый (Семейство розоцветные) Прямостоящий (иногда распростертый) сильно ветвистый кустарник. Растет в горнотундровом и подгольцовом поясах на слабозадернованных каменистых участках, а также в долинах рек на береговом галечнике. Распространение: Азия от Алтая и Саян до побережья Охотского моря, Чукотки, Камчатки, о. Сахалин, Японии, Сев. Кореи и Китая. Изолированно в Сев. Америке, Европе, на Кавказе и Урале. В Свердловской обл. : хребет Чистоп, горы Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный, Серебрянский, Сухогорский Камни, Кумба, по р. Вижай, Северная Тошемка, Ивдель.

Курильский чай кустарниковый (Семейство розоцветные) Прямостоящий (иногда распростертый) сильно ветвистый кустарник. Растет в горнотундровом и подгольцовом поясах на слабозадернованных каменистых участках, а также в долинах рек на береговом галечнике. Распространение: Азия от Алтая и Саян до побережья Охотского моря, Чукотки, Камчатки, о. Сахалин, Японии, Сев. Кореи и Китая. Изолированно в Сев. Америке, Европе, на Кавказе и Урале. В Свердловской обл. : хребет Чистоп, горы Денежкин, Конжаковский, Косьвинский, Семичеловечный, Серебрянский, Сухогорский Камни, Кумба, по р. Вижай, Северная Тошемка, Ивдель.

Кувшинка чисто-белая (Семейство кувшинковые) Водный длиннокорневищный травянистый многолетник. Произрастает в озерах, прудах, старицах и заводях рек. Распространение: умеренная зона Европы, Сибири, Кавказ, Средняя Азия, от Сев. до Юж. Урала. В Свердловской обл. : Верх-Исетский пруд, оз. Исетское, Песчаное, пос. Палкинский торфяник, с. Никольское (Сысертский окр.), оз. Половинное, старица р. Уфа (г. Красноуфимск), Верх-Нейвинский пруд, р. Серга, пос. Висим; пруды на р. Пышма, Ургинский (Талицкий окр.), пруд в г. Ирбит; парк "Припышминские боры"; д. Тактамыш (Красноуфимский окр.)

Кувшинка чисто-белая (Семейство кувшинковые) Водный длиннокорневищный травянистый многолетник. Произрастает в озерах, прудах, старицах и заводях рек. Распространение: умеренная зона Европы, Сибири, Кавказ, Средняя Азия, от Сев. до Юж. Урала. В Свердловской обл. : Верх-Исетский пруд, оз. Исетское, Песчаное, пос. Палкинский торфяник, с. Никольское (Сысертский окр.), оз. Половинное, старица р. Уфа (г. Красноуфимск), Верх-Нейвинский пруд, р. Серга, пос. Висим; пруды на р. Пышма, Ургинский (Талицкий окр.), пруд в г. Ирбит; парк "Припышминские боры"; д. Тактамыш (Красноуфимский окр.)

Кубышка желтая (Семейство кувшинковые) Водный длиннокорневищный травянистый многолетник. Произрастает в озерах, прудах, старицах и заводях рек с медленным течением. Распространение: Европа от Великобритании, Скандинавии до Средиземноморья, Причерноморья, Сев. Кавказа, ниж. теч. Волги; Сибирь от Оби до Прибайкалья В Свердловской обл. : р. Исеть, оз. Исетское, Таватуй, пр. Верх. Нейвинский, Билимбаевский; р. Серга, д. Дружино-Бардым, оз. Краснопольское, старица р. Бисерть против д. Гайны, с. Байны, р. Юрмыч, Пышма, г. Ирбит, Верхотурье (р. Черная), Висимский запов-к, Припышминские боры

Кубышка желтая (Семейство кувшинковые) Водный длиннокорневищный травянистый многолетник. Произрастает в озерах, прудах, старицах и заводях рек с медленным течением. Распространение: Европа от Великобритании, Скандинавии до Средиземноморья, Причерноморья, Сев. Кавказа, ниж. теч. Волги; Сибирь от Оби до Прибайкалья В Свердловской обл. : р. Исеть, оз. Исетское, Таватуй, пр. Верх. Нейвинский, Билимбаевский; р. Серга, д. Дружино-Бардым, оз. Краснопольское, старица р. Бисерть против д. Гайны, с. Байны, р. Юрмыч, Пышма, г. Ирбит, Верхотурье (р. Черная), Висимский запов-к, Припышминские боры

Астра альпийская Семейство Астровые (Сложноцветные) Травянистый короткокорневищный многолетник. Произрастает в горных степях, на каменистых склонах гор, по скалистым берегам рек, на известняковых обнажениях. Декоративное растение. Распространение - степная зона Евразии и прилегающие р-ны лесной и альпийской областей. В Свердловской области: склоны рек Ивдель, Лозьва, Северная Тошемка, Каква, Сосьва, Вижай, Чусовая, Иргина, Серга, Пышма, Реж, Тура, Исеть, Сарана, Уфа; на Александровских сопках (Красноуфимский округ); горах - Уктус, Волчиха, Конжаковский, Серебрянский, Сухогорский Камни, Кумба, Качканар.

Астра альпийская Семейство Астровые (Сложноцветные) Травянистый короткокорневищный многолетник. Произрастает в горных степях, на каменистых склонах гор, по скалистым берегам рек, на известняковых обнажениях. Декоративное растение. Распространение - степная зона Евразии и прилегающие р-ны лесной и альпийской областей. В Свердловской области: склоны рек Ивдель, Лозьва, Северная Тошемка, Каква, Сосьва, Вижай, Чусовая, Иргина, Серга, Пышма, Реж, Тура, Исеть, Сарана, Уфа; на Александровских сопках (Красноуфимский округ); горах - Уктус, Волчиха, Конжаковский, Серебрянский, Сухогорский Камни, Кумба, Качканар.

Спаржа лекарственная (Семейство спаржевые) Травянистый короткокорневищный многолетник. Растет на лугах, в зарослях кустарников, по остепненным склонам, выходам известняков. Лекарственное, декоративное, пищевое растение. Распространение - Скандинавия, средняя и приатлантическая част Европы, Средиземноморье, европейская часть России, Малая Азия, Кавказ и Западная Сибирь. В Свердловской области встречается спорадически в южных районах. Окрестности Красноуфимска, Каменский округ, Камышловский район, с. Рудное Ирбитского МО, Каменск. Уральский, Верхняя Пышма, пос. Широкая Речка (Екатеринбург)

Спаржа лекарственная (Семейство спаржевые) Травянистый короткокорневищный многолетник. Растет на лугах, в зарослях кустарников, по остепненным склонам, выходам известняков. Лекарственное, декоративное, пищевое растение. Распространение - Скандинавия, средняя и приатлантическая част Европы, Средиземноморье, европейская часть России, Малая Азия, Кавказ и Западная Сибирь. В Свердловской области встречается спорадически в южных районах. Окрестности Красноуфимска, Каменский округ, Камышловский район, с. Рудное Ирбитского МО, Каменск. Уральский, Верхняя Пышма, пос. Широкая Речка (Екатеринбург)

Ирис сибирский (Семейство ирисовые) Короткокорневищный травянистый многолетник. Произрастает на пойменных, сырых и суходольных лугах, болотах и в заболоченных березовых лесах. Распространение: Европа, Западная Сибирь, Кавказ, Балканы, Малая Азия, Монголия. В Свердловской области: Каменский округ (ок. ост. 279 км), Туринский округ (д. Кузнецово), окрестности ст. Баженово (Белоярский окр.), Палкино (Екатеринбург), с. Романово Серовского окр. , с. Рудное Ирбитского окр. , д. Половинка Нижнесергинского р-на, заповедник "Денежкин камень", парк "Припышминские боры", Талицкий, Богдановичский окр. , Алапаевский МО.

Ирис сибирский (Семейство ирисовые) Короткокорневищный травянистый многолетник. Произрастает на пойменных, сырых и суходольных лугах, болотах и в заболоченных березовых лесах. Распространение: Европа, Западная Сибирь, Кавказ, Балканы, Малая Азия, Монголия. В Свердловской области: Каменский округ (ок. ост. 279 км), Туринский округ (д. Кузнецово), окрестности ст. Баженово (Белоярский окр.), Палкино (Екатеринбург), с. Романово Серовского окр. , с. Рудное Ирбитского окр. , д. Половинка Нижнесергинского р-на, заповедник "Денежкин камень", парк "Припышминские боры", Талицкий, Богдановичский окр. , Алапаевский МО.