Виды и механизмы регенерации. Регуляция регенерации. Регенерация. Виды регенерации. Физиологическая регенерация, ее значение. Проявление физиологической регенерации на субклеточном, клеточном и тканевом уровнях Формы регенерации и их характеристика

Регенерация - восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части. В большей

степени присуща растениям и беспозвоночным животным, в меньшей - позвоночным. Регенерацию можно вызвать

экспериментально.

Регенерация направлена на восстановление поврежденных структурных элементов и регенерационные процессы могут

осуществляться на разных уровнях:

а) молекулярный

б) субклеточный

в) клеточный - размножение клеток митозом и амитотическим путем

г) тканевой

д) органный.

Виды регенерации:

7. Физиологическая - обеспечивает функционирование органов и систем в обычных условиях. Во всех органах происходит физиологическая регенерация, но в каких-то больше, в других - меньше.

2. Репаративная (восстановительная) - возникает в связи с патологическим процессов, который приводит к повреждению ткани (это усиленная физиологическая регенерация)

а) полная регенерация (реституция) - на месте повреждения ткани возникает точно такая же ткань

б) неполная регенерация (субституция) - на месте погибшей ткани возникает соединительная ткань. Например, в сердце при инфаркте миокарда происходит некроз, который замещается соединительной тканью.

Смысл неполной регенерации: вокруг соединительной ткани возникает регенерационная гипертрофия, которая и

обеспечивает сохранение функции поврежденного органа.

Регенерационная гипертрофия осуществляется за счет:

а) гиперплазии клеток (избыточное образование)

б) гипертрофии клеток (увеличение органа в объеме и массе).

Регенерационная гипертрофия в миокарде осуществляется за счет гиперплазии внутриклеточных структур.

Формы регенерации.

1. Клеточная - происходит размножение клеток митотическим и амитотическим путем. Она существует в костной ткани, эпидермисе, слизистой ЖКТ, слизистой дыхательных путей, слизистой мочеполовой системы, эндотелий, мезотелий, рыхлая соединительная ткань, кроветворная система. В этих органах и тканях возникает полная регенерация (точно такая же ткань).

2. Внутриклеточная - происходит гиперплазия внутриклеточных структур. Миокард, скелетные мышцы (преимущественно), ганглиозные клетки ЦНС (исключительно).

3. Клеточные и внутриклеточные формы. Печень, почки, легкие, гладкие мышцы, вегетативная нервная система, поджелудочная железа, эндокринная система. Обычно возникает неполная регенерация.

Регенерация соединительной ткани.

Этапы:

1. Образование грануляционной ткани. Постепенно идет вытеснение сосудов и клеток с образованием волокон. Фибробласты - фиброциты, которые продуцируют волокна.

2. Образование зрелой соединительной ткани. Регенерация крови

1. Физиологическая регенерация. В костном мозге.

2. Репаративная регенерация. Возникает при анемиях, лейкопениях, тромбоцитопениях. Появляются экстрамедуллярные очаги кроветворения (в печени, селезенке, лимфатических узлах, желтый костный мозг участвует в кроветворении).

3. Патологическая регенерация. При лучевой болезни, лейкозах. В органах кроветворения образуются незрелые

кроветворные элементы (властные клетки).

Вопрос 16

ГОМЕОСТАЗ.

Гомеостаз – поддержание постоянства внутренней среды организма в непрерывно изменяющихся условиях внешней среды. Т.к. организм – многоуровневый саморегулирующийся объект, его можно рассматривать с точки зрения кибернетики. Тогда, организм – сложная многоуровневая саморегулирующаяся система с множеством переменных.

Переменные входа:

Причина;

Раздражение.

Переменные выхода:

Реакция;

Следствие.

Причина – отклонение от нормы реакции в организме. Решающая роль принадлежит обратной связи. Существует положительная и отрицательная обратная связь.

Отрицательная обратная связь уменьшает действие входного сигнала на выходной. Положительная обратная связь увеличивает действие входного сигнала на выходной эффект действия.

Живой организм – ультрастабильная система, осуществляющая поиск наиболее оптимального устойчивого состояния, которое обеспечивается адаптациями.

Вопрос 18:

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ.

Трансплантация- пересадка тканей и органов.

Трансплантация у животных и человека - приживление органов или участков отдельных тканей для замещения дефектов, стимулирования регенерации, при косметических операциях, а также в целях эксперимента и тканевой терапии.

Аутотрансплантация- пересадка тканей в пределах одного организма Аллотрансплантация- пересадка между организмами одного вида. Ксенотрансплантация- пересадка между различными видами.

Вопрос 19

Хронобиология - раздел биологии, изучающий биологические ритмы, протекание различных биологических процессов

(преимущественно циклических) во времени.

Биологические ритмы - (биоритмы), циклические колебания интенсивности и характера биологических процессов и явлений. Одни биологические ритмы относительно самостоятельны (напр., частота сокращений сердца, дыхания), другие связаны с приспособлением организмов к геофизическим циклам - суточным (напр., колебания интенсивности деления клеток, обмена веществ, двигательной активности животных), приливным (напр., биологические процессы у организмов, связанные с уровнем морских приливов), годичным (изменение численности и активности животных, роста и развития растений и др.). Наука о биологических ритмах - хронобиология.

Вопрос 20

ФИЛОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

Скелет рыб состоит из черепа, позвоночника, скелета непарных, парных плавников и их поясов. В туловищном отделе к поперечным отросткам тела причленяются ребра. Позвонки сочленяются друг с другом при помощи суставных отростков, обеспечивая изгиб преимущественно в горизонтальной плоскости.

Скелет земноводных, как и у всех позвоночных, состоит из черепа, позвоночника, скелета конечностей и их поясов. Череп почти сплошь хрящевой (рис. 11.20). Он подвижно сочленен с позвоночником. Позвоночник содержит девять позвонков, объединенных в три отдела: шейный (1 позвонок), туловищный (7 позвонков), крестцовый (1 позвонок), а все хвостовые позвонки срослись, образовав единую косточку - уростиль. Ребра отсутствуют. Плечевой пояс включает типичные для наземных позвоночных кости: парные лопатки, вороньи кости (коракоиды), ключицы и непарную грудину. Он имеет вид полукольца, лежащего в толще туловищной мускулатуры, т. е. не соединен с позвоночником. Тазовый пояс образован двумя тазовыми костями, образованными тремя парами подвздошных, седалищных и лобковых костей, сросшихся между собой. Длинные подвздошные кости причле-нены к поперечным отросткам крестцового позвонка. Скелет свободных конечностей построен по типу системы многочленных рычагов, подвижно соединенных шаровидными суставами. В составе передней конечности. выделяют плечо, предплечье и кисть.

Тело ящерицы подразделено на голову, туловище и хвост. В туловищном отделе хорошо выражена шея. Все тело покрыто роговыми чешуями, а голова и брюхо - крупными щитками. Конечности ящерицы хорошо развиты и вооружены пятью пальцами с когтями. Плечевые и бедренные кости расположены параллельно поверхности земли, вследствие чего тело провисает и касается земли (отсюда и название класса). Шейный отдел позвоночника состоит из восьми позвонков, первый из них подвижно соединен как с черепом, так и со вторым позвонком, что обеспечивает головному отделу большую свободу движений. Позвонки пояснично-грудного отдела несут ребра, часть которых соединена с грудиной, в результате чего образуется грудная клетка. Крестцовые позвонки обеспечивают более прочное, чем у земноводных, соединение с костями таза.

Скелет млекопитающих по строению в основном сходен со скелетом наземных позвоночных, однако имеются некоторые различия: число шейных позвонков постоянно и равно семи, череп более объемный, что связано с большими размерами головного мозга. Кости черепа срастаются довольно поздно, что обеспечивает возможность увеличения головного мозга по мере роста животного. Конечности млекопитающих построены по пятипалому типу, характерному для наземных позвоночных.

Вопрос 21

ФИЛОГЕНЕЗ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ

Кровеносная система рыб заткнута. Сердце двухкамерное, состоящее из предсердия и желудочка. Венозная кровь из желудочка сердца поступает в брюшную аорту, несущую ее к жабрам, где она обогащается кислородом и освобождается от углекислого газа. Оттекающая от жабр артериальная кровь собирается в спинную аорту, которая расположена вдоль тела под позвоночником. От спинной аорты к различным органам рыбы отходят многочисленные артерии. В них артерии распадаются на сеть тончайших, капилляров, через стенки которых кровь отдает кислород и обогащается углекислым газом. Венозная кровь собирается в вены и по ним поступает в предсердие, а из него желудочек. Следовательно, у рыб один круг кровообращения.

Кровеносная система земноводных представлена трехкамерным сердцем, состоящим из двух предсердий и желудочка, и двух кругов кровообращения - большого (туловищного) и малого (легочного). Малый круг кровообращения начинается в желудочке, включает сосуды легких и завершается в левом предсердии. Большой круг начинается также в желудочке. Кровь, пройдя по сосудам всего тела, возвращается в правое предсердие. Таким образом, в левое предсердие попадает артериальная кровь из легких, а в правое - венозная кровь со всего тела. В правое предсердие попадает и артериальная кровь, оттекающая от кожи. Так благодаря появлению легочного круга кровообращения в сердце земноводных попадает и артериальная кровь. Несмотря на то что в желудочек поступает артериальная и венозная кровь, полного перемешивания крови не происходит благодаря наличию карманов и неполных перегородок. Благодаря им при выходе из желудочка артериальная кровь по сонным артериям поступает в головной отдел, венозная - в легкие и кожу, а смешанная - во все остальные органы тела. Таким образом, у земноводных нет полного разделения крови в желудочке, поэтому интенсивность жизненных процессов невысокая, а температура тела непостоянная.

Сердце у пресмыкающихся трехкамерное, однако полного смешения артериальной и венозной крови не происходит из-за наличия в нем неполной продольной перегородки. Отходящие от разных частей желудочка три сосуда - легочная артерия, левая и правая дуги аорты - несут венозную кровь к легким, артериальную - к голове и передним конечностям, а к остальным частям - смешанную с преобладанием артериальной. Такое кровообеспечение, а также малая способность к терморегуляции приводят к тому, что

температура тела пресмыкающихся зависит от температурных условий окружающей среды.

Высокий уровень жизнедеятельности птиц обусловлен более совершенной системой кровообращения по сравнению с животными предыдущих классов. У них произошло полное разделение артериального и венозного потоков крови. Это связано с тем, что сердце птиц четырехкамерное и полностью разделено на левую - артериальную, и правую - венозную, части. Дуга аорты только одна (правая) и отходит от левого желудочка. В ней течет чистая артериальная кровь, снабжающая все ткани и органы тела. От правого желудочка отходит легочная артерия, несущая в легкие венозную кровь. Кровь быстро движется по сосудам, газообмен происходит интенсивно, выделяется много тепла. Кровеносная система млекопитающих принципиальных отличий от таковой у птиц не имеет, В отличие от птиц, у млекопитающих от левого желудочка отходит левая дуга аорты.

Вопрос 22

РАЗВИТИЕ АРТЕРИАЛЬНЫХ ДУГ

Артериальные дуги, дуги аорты, кровеносные сосуды, закладывающиеся у зародышей позвоночных в виде 6-7 (у круглоротых до 15) парных боковых стволов, отходящих от брюшной аорты. А. д. проходят по межжаберным перегородкам на спинную сторону глотки и, сливаясь, образуют спинную аорту. Первые 2 пары артериальных дуг обычно рано редуцируются, у рыб и личинок земноводных они сохраняются в виде небольших сосудов. Остальные 4-5 пар артериальных дуг становятся жаберными сосудами. У наземных позвоночных из третьей пары артериальных дуг образуются сонные артерии, из шестой - лёгочные. У хвостатых земноводных обычно 4 и 5-я пары артериальных дуг образуют стволы или корни аорты, сливающиеся в спинную аорту. У бесхвостых земноводных и пресмыкающихся дуги аорты возникают только из 4-й пары артериальных дуг, а 5-я редуцируется. У птиц и млекопитающих редуцированы 5-я и половина 4-й артериальных дуг, у птиц аортой становится её правая половина, у млекопитающих - левая. Иногда у взрослых особей сохраняются зародышевые сосуды, соединяющие дуги аорты с сонными (сонные протоки) или с лёгочными (боталловы протоки) артериями.

Вопрос 23

Дыхательная система.

Большинство животных – аэробы. Диффузия газов из атмосферы посредством водного раствора осуществляется при дыхании. Элементы кожного и водного дыхания сохраняются даже в высших позвоночных животных. В ходе эволюции у животных возникли разнообразные дыхательные приспособления – производные кожи и пищеварительной трубки. Жабры и легкие – производные глотки.

ФИЛОГЕНЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Органы дыхания -жабры - расположены на верхней стороне четырех жаберных дуг в виде ярко-красных лепестков. Вода попадает в рот рыбы, процеживается через жаберные щели, омывая жабры, и выводится наружу из-под жаберной крышки. Газообмен осуществляется в многочисленных жаберных капиллярах, кровь в которых течет навстречу омывающей жабры воде.

Дышат лягушки легкими и кожей. Легкие представляют собой парные полые мешки с ячеистой внутренней поверхностью, пронизанной сетью кровеносных капилляров, где и происходит газообмен. Механизм дыхания у земноводных несовершенен, нагнетательного типа. Животное набирает воздух в ротоглоточную полость, для чего опускает дно ротовой полости и открывает ноздри. Затем ноздри закрываются клапанами, дно ротовой полости поднимается, и воздух нагнетается в легкие. Удаление воздуха из легких происходит благодаря сокращению грудных мышц. Поверхность легких у земноводных невелика, меньше поверхности кожи.

Органы дыхания -легкие(рептилии). Их стенки имеют ячеистое строение, что в значительной степени.увеличивает поверхность. Кожное дыхание отсутствует. Вентиляция легких более интенсивная, чем у земноводных, и связана с изменением объема грудной клетки. Дыхательные пути -трахея, бронхи - защищают легкие от иссушающего и охлаждающего воздействия воздуха, поступающего извне.

Легкие птиц представляют собой плотные губчатые тела. Бронхи, войдя в легкие, сильно в них ветвятся до тончайших, слепо замкнутых бронхиол, опутанных сетью капилляров, где

и происходит газообмен. Часть крупных бронхов, не разветвляясь, выходит за пределы легких и расширяется в огромные тонкостенные воздушные мешки, объем которых во много раз превосходит объем легких (рис. 11.23). Воздушные мешки расположены между различными внутренними органами, а их ответвления проходят между мышцами, под кожу и в полости костей.

Дышат млекопитающие легкими, которые имеют альвеолярную структуру, благодаря которой дыхательная поверхность превосходит поверхность тела в 50 раз и более. Механизм дыхания обусловлен изменением объема грудной клетки за счет движения ребер и свойственной млекопитающим особой мышцы - диафрагмы.

Вопрос 24

ФИЛОГЕНЕЗ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Центральная нервная система рыб состоит из головного и спинного мозга. Головной мозг у рыб, как у всех позвоночных, представлен пятью отделами: передним, промежуточным, средним, мозжечком и продолговатым мозгом. От переднего мозга отходят хорошо развитые обонятельные доли. Наибольшего развития достигает средний мозг, осуществляющий анализ зрительных восприятий, а также мозжечок, регулирующий координацию движений и сохранение равновесии

Головной мозг земноводных имеет те же пять отделов, что и мозг рыб. Однако отличается от него большим развитием переднего мозга, который у земноводных разделен на два полушария. Мозжечок недоразвит в связи с малой подвижностью и однооб. разным характером движений земноводных.

Головной мозг пресмыкающихся по сравнению с таковым земноводных обладает лучше развитыми мозжечком и большими полушариями переднего мозга, поверхность которого имеет зачатки коры. Это обусловливает разнообразные и более сложные формы приспособительного поведения.

Головной мозг птиц отличается от мозга пресмьгкающихся большими размерами полушарий переднего мозга и мозжечка.

Головной мозг млекопитающих имеет относительно крупные размеры из-за увеличения объема полушарий переднего мозга и мозжечка. Развитие переднего мозга происходит за счет разрастания его крыши - мозгового свода, или коры мозга.

Вопрос 25

ФИЛОГЕНЕЗ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ И ПОЛОВОЙ СИСТЕМ

Органами выделения рыб служат парные лентовидные туловищные почки, расположенные в полости тела под позвоночником. Они утратили связь с полостью тела и удаляют вредные продукты жизнедеятельности, отфильтровывая их из крови. У пресноводных рыб конечным продуктом белкового обмена является ядовитый аммиак. Он растворяется большим количеством воды, и поэтому рыбы выделяют много жидкой мочи. Выведенная с мочой вода легко, восполняется за счет ее постоянного поступления через кожу, жабры и с пищей. У морских рыб конечным продуктом азотистого обмена служит менее ядовитая мочевина, выведение которой требует меньшего количества воды. Образовавшаяся в почках моча по парным мочеточникам оттекает в мочевой пузырь, откуда выводится наружу через выделительное отверстие. Парные половые железы - яичники и семенники - имеют выводящие протоки. Оплодотворение у большинства рыб наружное и происходит в воде

Органы выделения земноводных, как и у рыб, представлены туловищными почками. Однако в отличие от рыб они имеют вид уплощенных компактных тел, лежащих по бокам

крестцового позвонка. В почках имеются клубочки, которые отфильтровывают из крови вредные продукты распада (в основном мочевину) и одновременно важные для организма вещества (сахара, витамины и др.). Во время стока по почечным канальцам полезные организму вещества всасываются обратно в кровь, а моча поступает по двум мочеточникам в клоаку и оттуда в мочевой пузырь. После наполнения мочевого пузыря его мышечные стенки сокращаются, моча выводится в клоаку и выбрасывается наружу. Потери воды из организма земноводных с мочой, так же как и у рыб, восполняются поступлением ее через кожу. Половые железы парные. Парные яйцеводы впадают в клоаку, а семявыводящие каналы - в мочеточники.

Органы пресмыкающихся выделения представлены тазовыми почками, в которых общая фильтрационная площадь клубочков небольшая, в то время как протяженность канальцев значительная. Это способствует интенсивному обратному всасыванию отфильтрованной клубочками воды в капилляры крови. Следовательно, выделение продуктов жизнедеятельности у пресмыкающихся происходит с минимальными потерями воды. У них, как и у наземных членистоногих, конечным продуктом выделения является мочевая кислота, требующая для выведения из организма небольшого количества воды. Моча по мочеточникам собирается в клоаку, а из нее в мочевой пузырь, из которого в виде взвеси мелких кристаллов выводится наружу.

Выделение млекопитающих. Тазовые почки млекопитающих сходны по строению таковыми птиц. Моча с большим содержанием мочевины оттекает от почек по мочеточникам в мочевой пузырь, а из него выходит наружу.

Вопрос 26

Филогенез покровов тела:

Основные направления эволюции покровов хордовых:

1) дифференцировка на два слоя: наружный - эпидермис, внутренний - дерму и увеличение толщины дермы;

1) от однослойного эпидермиса к многослойному;

2) дифференцировка дермы на 2 слоя - сосочковый и сетчатый:

3) появление подкожно-жировой клетчатки и совершенствование механизмов терморегуляции;

4) от одноклеточных желез к многоклеточным;

5) дифференцировка различных производных кожи.

У низших хордовых (ланцетник) эпидермис однослойный, цилиндрический, имеет железистые клетки, выделяющие слизь. Дерма (кориум) представлена тонким слоем неоформленной соединительной ткани.

У низших позвоночных эпидермис становится многослойным. Нижний его слой - ростковый (базальный), клетки его делятся и восполняют клетки вышележащих слоев. Дерма имеет правильно расположенные волокна, сосуды и нервы.

Производными кожи являются: одноклеточные (у круглоротых рыб) и многоклеточные (у земноводных) слизистые железы; чешуя: а) плакоидная у хрящевых рыб, в развитии которой принимают участие эпидермис и дерма; б) костная у костных рыб, которая развивается за счет дермы.

Плакоидная чешуя снаружи покрыта слоем эмали (эктодермального происхождения), под которым находятся дентин и пульпа (мезодермального происхождения). Чешуя и слизь выполняют защитную функцию.

У земноводных кожа тонкая гладкая, без чешуи. Кожа содержит большое количество многоклеточных слизистых желез, секрет которых увлажняет покровы и обладает бактерицидными свойствами. Кожа принимает участие в газообмене.

У высших позвоночных в связи с выходом на сушу эпидермис становится сухим, имеет роговой слой.

У рептилий развиваются роговые чешуи, отсутствуют кожные железы.

У млекопитающих: хорошо развиты эпидермис и дерма, появляется подкожно-жировая клетчатка.

Вопрос 27

ФИЛОГЕНЕЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

Питаются рыбы разнообразной пищей. Пищевая специализация отражается на строении органов пищеварения. Рот ведет в ротовую полость, в которой обычно имеются многочисленные зубы, расположенные на челюстных, небных и других костях. Слюнные железы отсутствуют. Из ротовой полости пища проходит в глотку, прободенную жаберными щелями, и по пищеводу попадает в желудок, железы которого обильно выделяют пищеварительные соки. У некоторых рыб (карповые и ряд других) желудка нет и пища поступает сразу в тонкий кишечник, где под влиянием комплекса ферментов, выделяемых железами самого кишечника, печени и поджелудочной железы, происходит расщепление пищи и всасывание растворенных питательных веществ. Дифференцировка пищеварительной системы земноводных осталась примерно на том же уровне, что и у их предков - рыб. Общая ротоглоточная полость переходит в короткий пищевод, за ним расположен слабо обособленный желудок, переходящий без резкой границы в кишечник. Кишечник заканчивается прямой кишкой, переходящей в клоаку. Протоки пищеварительных желез - печени и поджелудочной железы - впадают в двенадцатиперстную кишку. В ротоглоточную полость открываются протоки отсутствующих у рыб слюнных желез, смачивающих ротовую полость и пищу. С наземным образом жизни связано появление в ротовой полости настоящего языка - основного органа добычи пищи.

В пищеварительной системе пресмыкающихся лучше, чему земноводных, выражена дифференцировка на отделы. Захват пищи производится челюстями, имеющими для удержания добычи зубы. Ротовая полость лучше, чем у земноводных, отграничена от глотки. На дне ротовой полости расположен подвижный, раздвоенный на конце язык. Пища смачивается слюной, что облегчает ее заглатывание. Пищевод в связи с развитием шеи длинный. Отграниченный от пищевода желудок имеет мускулистые стенки. На границе тонкой и толстой кишок имеется слепая кишка. Протоки печени и поджелудочной

железы открываются в двенадцатиперстную кишку. Время переваривания пищи зависит от температуры тела пресмыкающихся.

Пищеварительная система млекомитающихся. Зубы сидят в ячейках челюстных костей и подразделяются на резцы, клыки и коренные. Ротовое отверстие окружено мясистыми губами, что свойственно только млекопитающим в связи со вскармливанием молоком. В ротовой полости пища, кроме прожевывания зубами, подвергается химическому воздействию ферментов слюны, а затем последовательно переходит в пищевод и желудок. Желудок у млекопитающих хорошо обособлен от других отделов пищеварительного тракта и снабжен пищеварительными железами. У большинства видов млекопитающих желудок разделен на большее или меньшее число отделов. Наиболее сложен он у жвачных парнокопытных. Кишечник имеет тонкий и толстый отделы. На границе тонкого и толстого отделов отходит слепая кишка, в которой происходит сбраживание клетчатки. Протоки печени и поджелудочной железы открываются в полость двенадцатиперстной кишки.

Вопрос 28

Эндокринная система.

В любом организме вырабатываются соединения, разносящиеся по всему организму, имеющие интегративную роль. У растений есть фитогормоны, контролирующие рост, развитие плодов, цветов, развитие пазушных почек, деление камбия и др. Фитогормоны есть у одноклеточных водорослей.

Гормоны появились у многоклеточных организмов, когда возникли специальные эндокринные клетки. Однако химические соединения, играющие роль гормонов, были и раньше. Тироксин, трийодтиронин (щитовидная железа) обнаружены у цианобактерий. Гормональная регуляция у насекомых изучена плохо.

В 1965 году Вильсон выделил инсулин из морской звезды.

Оказалось, что дать определение гормону очень трудно.

Гормон – это специфическое химическое вещество, выделяемое особыми клетками в определенном участке тела, которое поступает в кровь и затем оказывает специфическое действие на определенные клетки или органы-мишени, расположенные в других областях тела, что приводит к координации функций всего организма в целом.

Известно большое количество гормонов млекопитающих. Они делятся на 3 основные группы.

Феромоны. Выделяются во внешнюю среду. С их помощью животные принимают и передают информацию. У человека запах 14 - окситететрадекановой кислоты четко различают только женщины, достигшие половой зрелости.

Наиболее просто организованные многоклеточные организмы – например, губки тоже имеют подобие эндокринной системы. Губки состоят из 2 слоев – энтодермой и экзодермой, между ними располагается мезенхима, в которой содержатся макромолекулярные соединения, характерные для соединительной ткани более высокоорганизованных организмов. В мезенхиме есть мигрирующие клетки, некоторые клетки способны секретировать серотонии, ацетилхолин. Нервная система у губок отсутствует. Вещества, синтезируемые в мезенхиме, служат для связи отдельных частей организма. Координация осуществляется за счет перемещения клеток по мезенхиме. Есть также и перенос веществ между клетками. Заложена основа химической сигнализации, которая характерна для остальных животных. Самостоятельных эндокринных клеток нет.

У кишечнополостных имеется примитивная нервная система. Первоначально нервные клетки выполняли нейросекреторную функцию. Трофическую функцию, осуществляли контроль роста, развития организма. Затем нервные клетки стали вытягиваться и образовали длинные отростки. Секрет выделялся около органа-мишени, без переноса (т.к. не было крови). Эндокринный механизм возник раньше проводникового. Нервные клетки были эндокринными, а потом получили и проводниковые свойства. Нейросекреторные клетки был первыми секреторными клетками.

Первичноротые и вторичноротые вырабатывают одинаковые стероидные и пептидные гормоны. Принято считать, что в процессе эволюции из одних полипептидных гормонов могут возникнуть новые (мутации, дупликации генов). Дупликации менее подавляются естественным отбором, чем мутации. Многие гормоны могу синтезироваться не в одной железе, а в нескольких. Например, инсулин вырабатывается в поджелудочной железе, подчелюстной железе, 12-перстной кишке и других органах. Существует зависимость генов, контролирующих синтез гормонов от положения.

Регенерация бывает физиологической, репаративной и патологической . Процесс регенерации очень близок, фактически идентичен гиперпластическому процессу (размножение клеток и внутриклеточных структур). Различаются они тем, что гиперплазия (гипертрофия) обычно возникает в связи с необходимостью усиления функции, а регенерация - с «целью» нормализации функции при повреждении органа и убыли части его массы. Раньше считали, что регенерация ограничивается лишь органным и тканевым уровнями. Теперь стало очевидным, что физиологическая и репаративная регенерация - явление универсальное, свойственное не только тканевому и клеточному уровням, но и внутриклеточному, включая молекулярный (регенерация поврежденной структуры ДНК). Так, после патогенного воздействия и повреждения ДНК происходит ее «залечивание», осуществляемое последовательной работой репаративных ферментов. Они «узнают» поврежденный участок, расширяют его, т.е. как бы очищают место повреждения, а затем «застраивают» образовавшуюся брешь по комплементарной неповрежденной нити ДНК и «сшивают» встроенные нуклеотиды. Самым замечательным в процессе репарации ДНК является то, что она как бы в миниатюре повторяет те главные звенья регенераторного процесса, которые мы привыкли наблюдать при его развертывании на тканевом уровне,- повреждение, ферментативное расщепление омертвевших тканей и очищение зоны повреждения в пределах здоровых тканей, заполнение образовавшегося дефекта новообразованной тканью того же типа (полная регенерация) или соединительной тканью (неполная регенерация). Это свидетельствует о том, что при всем кажущемся бесконечном разнообразии процессов, развертывающихся в организме, каждый из них в принципе протекает по некоторой универсальной, общей для всех уровней организации типовой схеме.

Регенерация, протекающая на молекулярном и ультраструктурном уровнях, ограничивается клетками, и поэтому она получила название внутриклеточной. Структурное обеспечение приспособления организма к повседневным влияниям окружающей среды обеспечивается соответствующими колебаниями интенсивности физиологической регенерации , которая в случае болезни резко усиливается и принимает характер репаративной. И физиологическая, и репаративная регенерация в одних органах обеспечивается всеми ее формами - клеточной (митоз, амитоз) и внутриклеточной. В таких же органах и системах, как ЦНС и сердце (миокард), где размножение клеток отсутствует, структурной основой нормализации их функции служит исключительно внутриклеточная регенерация. Таким образом, последняя является универсальной формой регенерации, свойственной всем органам без исключения.

Репаративная регенерация бывает полной, неполной и внутриклеточной.

Клеточная форма регенерации присуща следующим органам и тканям (костная, кроветворная, рыхлая соединительная, эндотелий, мезотелий, слизистые желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, органов дыхания, кожа, лимфоидная ткань),

К органам и тканям, где преобладает внутриклеточная форма регенерации , относят миокард и нервные клетки.

В некоторых органах наблюдается клеточная и внутриклеточная форма регенерации - печень, почки, легкие, гладкие мышцы, эндокринные железы, поджелудочная железа, вегетативная нервная система.

Морфогенез репаративного процесса складывается из двух фаз - пролиферации и дифференцировки . В первую фазу идет размножение молодых недифференцированных клеток (камбиальных, стволовых или клеток предшественников). Размножаясь а затем дифференцируясь, они восполняют убыль высокодифференцированных клеток. Есть и другая точка зрения об источниках регенерации. Допускается, что источником регенерации могут быть высокодифференцированные клетки органа, который в условиях патологического процесса могут перестраиваться, утрачивать часть своих специфических органелл и одновременно приобретать способность к митотическому делению с последующией пролиферацией и дифференцировкой. Исходы процесса регенерации могут быть различными. В одних случаях репаративная регенерация заканчивается формированием части идентичной погибшей – тогда говорят о полной регенерации или реституции. В других – возникает неполная регенерация (субституция). В зоне повреждения образуется не специфическая для данного органа ткань, а соединительная, в дальнейшем подвергающаяся рубцеванию. При этом оставшиеся структуры компенсаторно увеличиваются в своей массе, т.е. гипертрофируются. Возникает регенерационная гипертрофия, которая и является выражением сущности неполной регенерации. Регенерационная гипертрофия может осуществляться двумя путями – гиперплазией клеток (печень, почки, подж. железа, легкие, селезенка и др.) и ультраструктур (гипертрофией клеток – миокард и нейроны головного мозга). Полностью регенерируют в основном те ткани, которым присуща клеточная регенерация, неполностью регенерируют поперечно-полосатые мышцы, миокард, крупные сосуды. Регенерацией.гипертрофия наблюдается в печени, легких, почках, эндокринных железах, ВНС.

Патологическая регенерация – извращение регенерационного процесса в сторону гипорегенерации или гиперрегенерации, фактически это неправильно протекающая репаративная регенерация. Примерамм такой регенерации и их причинами являются:

1. Ткани не утратили регенераторной способности, но по физическим и биохимическим условиям регенерация принимает избыточный характер, давая в итоге опухолевидные разрастания и приводя к нарушению функцнн (интенсивное разрастание грануляционной ткани в ранах /избыточные грануляции/, келлоидные рубцы после ожогов, ампутационные невромы).

2. Утрата тканями привычных, адекватных темпов регенерации (например при истощении, авитаминозах, диабете) – длительно незаживающие раны, ложные суставы, метаплазия эпителия – в очаге хронического воспаления).

3. Регенерация носит качественно новый характер в отношении возникших тканей,с этим связана функциональная неполноценность регенерата /например, образование ложных долек при циррозах печени/, а иногда и переход его в новый качественный процесс – опухоль.

Регенерация осуществляется под воздействием различных регуляторных механизмов:

1) гуморальные (гормоны, поэтич.факторы, фактор роста, кейлоны)

2) иммунологические (установлен факт переноса лимфоцитами "регенерационной информации", стимулирующей пролиферативную активность клеток различных внутренних органов

3) нервные и

4) функциональные (дозированная функциональная нагрузка).

Эффективность процессов регенерации в большой мере определяется условиями, в которых она протекает. Видное значение в этом отношение имеет общее состояние организма. Истощение, гиповитаминоз, нарушение иннервации и др. оказывает значительное влияние на ход репаративной регенерации, затормаживая ее и переводя в патологическую. Существенное влияние оказывает степень функциональной нагрузки, правильное дозирование которой способствует регенерации (восстановление костной ткани при переломах). Скорость репаративной регенерации в известной мере определяется и возрастом, конституцией, обменом веществ, питанием. Имеют значение и местные факторы – состояние иннервации, крово- и лимфообращения, характер патологического процесса, пролиферативная активность клеток.

Заживление ран происходит по законам репаративной регенерации. В зависимости от глубины дефекта, вида ткани и методов лечения различают 4 вида заживления ран.

1. Непосредственное закрытие дефекта эпителиальных покровов , при котором отмечается наползание эпителиальных клеток на поверхность дефекта из области краев повреждения .

2. Заживление под струпом происходит в мелких дефектах, на поверхности которых образуется корочка (струп), под которую в течение 3-5 суток подрастают эпителиальные клетки, после чего корочка отпадает.

3. Первичное натяжение .

4. Вторичное натяжение .

Заживление первичным натяжением происходит в области обработанных и зашитых кожных ран или мелких дефектов органов и тканей, в которых, вследствие слабой травматизации тканей и малой микробной инвазии, дистрофические и некроботические изменения клеток и волокон минимальны даже на ультраструктурном уровне. Первичная реакция лаброцитов и сосудов микроциркуляции относительно слаба, пoэтому экссудация умерена и имеет серозный характер, нейтрофильный и макрофагальный этапы воспалительной клеточной pеакции ослаблены вследствии небольшой концентрации медиаторов, определяющих хемотаксис этих клеток. Это проводит к быстрому очищению раны и переходу к пролиферативной фазе – появлению фибробластов, новообразованию капилляров, затем аргирофильных и коллагеновых волокон. Грануляционная ткань, которая при первичном натяжении слабо выражена, быстро созревает.(10-15 день). Поверхность дефекта эпителизируется и на месте раны образуется нежный рубчик.

Заживление вторичным натяжением происходит при больших и глубоких, открытых дефектах, с активной микробной инвазией через нагноение. На границе с омертвевшей тканью развивается демаркационное гнойное воспаление. В течение 5-6 суток происходит отторжение некротизированных масс (вторичное очищение раны) и в краях раны начинает формироваться грануляционная ткань. Грануляционная ткань, постепенно заполняющая раневой дефект, имеет выраженные признаки воспаления и сложную шестислойную структуру, описанную Н.Н.Аничковым:

1. поверхностный лейкоцитарно-некротический слой

2. поверхностный слой сосудистых петель

3. слой вертикальных сосудов

4. созревающий слой

5. слой горизонтально расположенных фибробластов

6. фиброзный слой.

Атрофия (а-исключение, trophe-питание)– уменьшение объема клеток, тканей, органов со снижением или прекращением их функции. Уменьшение объема тканей и органов происходит при атрофии за счет паренхиматозных элементов. Атрофию необходимо отличать от гипоплазии – врожденного недоразвития органов и тканей.

Атрофию принято делить на физиологическую и патологическую, местную и общую.

Физиологическая атрофия происходит на протяжении всей жизни человека. Так, с возрастом атрофируются: вилочковая железа, половые железы, кости, межпозвоночные хрящи.

Патологическая атрофия возникает при нарушениях кровообращения, нервной регуляции, интоксикациях, действии биологических, физических и химических факторов, при недостаточности питания.

Общая атрофия проявляется истощением . При этом отмечается выраженное снижение массы тела, сухость и дряблость кожных покровов. Подкожно-жировая клетчатка практически отсутствует. Также отсутствует жировая клетчатка в большом и малом сальнике, вокруг почек. Сохранившиеся ее участки имеют буро-коричневый цвет за счет накопления липохромов. В печени и миокарде –явления бурой атрофии с накоплением в их клетках липофусцина. Внутренние органы, железы внутренней секреции уменьшены в размерах.

Различают следующие виды истощения: 1.алиментарное истощение, развивающееся при голодании или нарушениях усвоения пищи; 2. истощение при раковой кахексии /чаще всего при раке желудка и других отделов желудочно-кишечного тракта/; 3. истощение при гипофизарной кахексии (болезнь Симмондса при разрушении аденогипофиза); 4. истощение при церебральной кахексии, возникающее при сенильных формах деменции, болезнях Альцгеймер и Пика, вследствие вовлечения в процесс гипоталамуса; 5. истощение при других заболеваниях, чаще при хронических инфекциях: туберкулез, хроническая дизентерия, бруцеллез и др.

Различают следующие виды местной атрофии:

1. Дисфункциональная атрофия (от бездействия), возникающая в результате снижения функции органа, вследствие ее невостребованности. Примером такой атрофии является атрофия мышц при переломах костей, костной ткани альвеолярных отростков челюстей после удаления зубов.

2. Атрофия вследствие недостаточности кровоснабжения – возникает вследствие сужения просветов сосудов, кровоснабжающих данный орган или ткань. Примерами являются: атрофия почек, вследствие гиалиноза артериол при гипертонической болезни, атрофия головного мозга при атеросклерозе мозговых артерий.

4. Нейротическая атрофия возникает при нарушениях иннервации тканей при болезнях и повреждениях ЦНС и периферических нервов: атрофия мягких тканей руки при повреждении плечевого нерва, атрофия поперечно-полосатой мускулатуры у людей, перенесших полиомиелит.

1. Атрофия от действия химических и физических факторов. Так, радиация вызывает атрофию костного мозга и половых желез. Длительное применение АКТГ вызывает атрофию коры надпочечников, инсулина – атрофию островков Лангерганса поджелудочной железы.

Атрофированные органы при исследовании невооруженным глазом, как правило, уменьшены. Поверхность их гладкая или зернистая. При накоплении в атрофированном органе липофусцина говорят о бурой атрофии, которая имеет место в миокарде и печени.

Атрофия на ранних стадиях развития является обратимым процессом и если устранить ее причину функция органа может восстановиться.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Реферат

по биологии

на тему:

«Регенерация, ее виды и уровни. Условия, влияющие на течение восстановительных процессов»

Выполнил: студент группы 108

Тимофеев Д. М

Волгоград 2003

Введение

1. Понятие регенерации

2. Виды регенерации

3. Условия, влияющие на течение восстановительных процессов

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Регенерация - обновление структур организма в процессе жизнедеятельности и восстановление тех структур, которые были утрачены в результате патологических процессов. В большей степени регенерация присуща растениям и беспозвоночным животным, в меньшей - позвоночным. Регенерация - в медицине - полное восстановление утраченных частей.

Явления регенерации были знакомы людям еще в глубокой древности. К концу 19 в. был накоплен материал,раскрывающий закономерности регенераторной реакции у человека и животных, но особенно интенсивно проблема регенрации разрабатывается с 40-х гг. 20 в.

Ученые давно пытаются понять, каким образом земноводные - например, тритоны и саламандры -- регенерируют оторванные хвосты, конечности, челюсти. Более того, у них восстанавливаются и поврежденное сердце, и глазные ткани, и спинной мозг. Способ, применяемый земноводными для саморемонта, стал понятен, когда ученые сравнили регенерацию зрелых особей и эмбрионов. Оказывается, на ранних стадиях развития клетки будущего существа незрелы, их участь вполне может измениться.

В данном реферате будут дано понятие и рассмотрены виды регенерации, а также особенности течения восстановительных процессов.

1. Понятие регенерации

РЕГЕНЕРАЦИЯ (от позднелат. regenera-tio -возрождение, возобновление) в биологии, восстановление организмом утраченных или повреждённых органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части. Регенерация наблюдается в естественных условиях, а также может быть вызвана экспериментально.

Р егенерация у животных и человека - образование новых структур взамен удалённых либо погибших в результате повреждения (репаратинпая регенерация) или утраченных в процессе нормальной жизнедеятельности (физиологнческая регенерация); вторичное развитие, вызванное утратой развившегося ранее органа. Регенерировавший орган может иметь такое же строение, как удалённый, отличаться от него или совсем не походить на него (атипичная регенерация) .

Термин « регенерация» предложен в 1712 франц. учёным Р. Реомюром, изучавшим регенерацию ног речного рака. У многих беспозвоночных возможна регенерация целого организма из кусочка тела. У высокоорганизонанных животных это невозможно - регенерируют лишь отдельные органы или их части. Регенерация может происходить путём роста тканей на раневой поверхности, перестройки оставшейся части органа в новый или путём роста остатка органа без изменения его формы. Представление об ослаблении способности к регенерации по мере повышения организации животных ошибочно, т. к. процесс регенерации зависит не только от уровня организации животного, но и от многих других факторов и характеризуется значит, изменчивостью. Неправильно также утверждение, что способность к регенерации закономерно падает с возрастом; она может и повышаться в процессе онтогенеза, но в период старости часто наблюдают её снижение. За последнюю четверть века показано, что, хотя у млекопитающих и человека целые наружные органы не регенерируют, внутренние их органы, а также мышцы, скелет, кожа способны к регенерации, которую изучают на органном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях. Разработка методов усиления (стимуляции) слабой и восстановления утраченной способности к регенерации приблизит учение о регенерации к медицине.

Регенерация в медицине. Различают физиологическую, репаративную и патологическую регенерацию. При травмах и др. патологических состояниях, которые сопровождаются массовой гибелью клеток, восстановление тканей осуществляется за счёт репаративнои (восстановительной) регенерации. Если в процессе репаративной регенерации утраченная часть замещается равноценной, специализированной тканью, говорят о полной регенерации (реституции); если на месте дефекта разрастается неспециализированная соединительная ткань,- о неполной регенерации (заживлении посредством рубцевания). В ряде случаев при субституции функция восстанавливается за счёт интенсивного новообразования ткани (аналогичной погибшей) в неповреждённой части органа. Это новообразование происходит путём либо усиленного размножения клеток, либо за счёт внутриклеточной регенерации- восстановления субклеточных структур при неизменённом числе клеток (сердечная мышца, нервная ткань). Возраст, особенности обмена веществ, состояние нервной и эндокринной систем, питание, интенсивность кровообращения в повреждённой ткани, сопутствующие заболевания могут ослабить, усилить или качественно изменить процесс регенерации. В некоторых случаях это приводит к патологической регенерации. Её проявления: длительно незаживающие язвы, нарушения срастания переломов костей, избыточные разрастания тканей или переход одного типа ткани в другой. Лечебные воздействия на процесс регенерации заключаются в стимуляции полной и предотвращении патологической регенерации.

Р егенерация у растений может происходить на месте утраченной части (реституция) или на другом месте тела (репродукция). Весеннее восстановление листьев вместо опавших осенью - естественная регенерация типа репродукции. Обычно, однако, под регенерацией понимают лишь восстановление насильственно отторженных частей. При такой регенерации организм прежде всего использует основные пути нормального развития. Поэтому регенерация органов у растений происходит преимущественно путём репродукции: отнятые органы компенсируются развитием существующих или образующихся вновь метамерных заложений. Так, при отрезании верхушки побега усиленно развиваются боковые побеги. Растения или их части, развивающиеся не метамерно, легче регенерируют путём реституции, как и участки тканей. Например, поверхность ранения может покрыться так называемой раневой перидермой; рана на стволе или ветке может зарубцеваться наплывами (каллюсами). Размножение растений черенками - простейший случай регенерации, когда из небольшой вегетативной части восстанавливается целое растение.

Широко распространена регенерация и из отрезков корня, корневища или слоевища. Можно вырастить растения из листовых черенков, кусочков листа (например, у бегоний). У некоторых растений удавалась регенерация из изолированных клеток и даже из отдельных изолированных протопластов, а у некоторых видов сифоновых водорослей - из небольших участков их многоядерной протоплазмы. Молодой возраст растения обычно способствует регенерации, но на слишком ранних стадиях онтогенеза орган может оказаться неспособным к регенерации. Как биологическое приспособление, обеспечивающее зарастание ран, восстановление случайно утраченных органов, а нередко и вегетативное размножение, регенерация имеет большое значение для растениеводства, плодоводства, лесоводства, декоративного садоводства и др. Она даёт материал и для решения ряда теоретических проблем, в т. ч. и проблем развития организма. Большую роль в процессах регенерации играют ростовые вещества.

2. Виды регенерации

Различают два вида регенерации - физиологическую и репаративную.

Физиологическая регенерация - непрерывное обновление структур на клеточном (смена клеток крови, эпидермиса и др.) и внутриклеточном (обновление клеточных органелл) уровнях, которым обеспечивается функционирование органов и тканей.

Репаративная регенерация - процесс ликвидации структурных повреждений после действия патогенных факторов.

Оба вида регенерации не являются обособленными, не зависимыми друг от друга. Так, репаративная регенерация развертывается на базе физиологической, т. е. на основе тех же механизмов, и отличается лишь большей интенсивностью проявлений. Поэтому репаративную регенерацию следует рассматривать как нормальную реакцию организма на повреждение, характеризующуюся резким усилением физиологических механизмов воспроизведения специфических тканевых элементов того или иного органа.

Значение регенерации для организма определяется тем, что на основе клеточного и внутриклеточного обновления органов обеспечивается широкий диапазон приспособительных колебаний их функциональной активности в меняющихся условиях окружающей среды, а также восстановление и компенсация нарушенных под воздействием различных патогенных факторов функций .

Физиологическая и репаративная регенерации являются структурной основой всего разнообразия проявлений жизнедеятельности организма в норме и патологии.

Процесс регенерации развертывается на разных уровнях организации - системном, органном, тканевом, клеточном, внутриклеточном. Осуществляется он путем прямого и непрямого деления клеток, обновления внутриклеточных органелл и их размножения. Обновление внутриклеточных структур и их гиперплазия являются универсальной формой регенерации, присущей всем без исключения органам млекопитающих и человека. Она выражается либо в форме собственно внутриклеточной регенерации, когда после гибели части клетки ее строение восстанавливается за счет размножения сохранившихся органелл, либо в виде увеличения числа органелл (компенсаторная гиперплазия органелл) в одной клетке при гибели другой.

Регенера́ция (восстановление) - способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы. Регенерацией также называется восстановление целого организма из его искусственно отделённого фрагмента (например, восстановление гидры из небольшого фрагмента тела или диссоциированных клеток). У протистов регенерация может проявляться в восстановлении утраченных органоидов или частей клетки.

Бывает физиологическая и репаративная. Регенерацию в процессе нормальной жизнедеятельности организма, обычно не связанную с повреждениями или утратой, называют физиологической. В каждом организме на протяжении всей его жизни постоянно идут процессы восстановления и обновления. У человека, например, постоянно обновляется наружный слой кожи. Птицыпериодически сбрасывают перья и отращивают новые, а млекопитающие сменяют шерстный покров. У листопадных деревьев листья ежегодно опадают и заменяются свежими.

Примеромфизиологическойрегенерациинавнутриклеточномуровнеявляютсяпроцессывосстановлениясубклеточныхструктурвклеткахвсехтканейиорганов. Значениеееособенновеликодлятакназываемых «вечных» тканей, утратившихспособностькрегенерациипутемделенияклеток. Впервуюочередьэтоотноситсякнервнойткани.

Примерамифизиологическойрегенерациинаклеточномитканевомуровняхявляютсяобновлениеэпидермисакожи, роговицыглаза, эпителияслизистойкишечника, клетокпериферическойкровиидр. Обновляютсяпроизводныеэпидермиса - волосыиногти. Этотакназываемая пролиферативная регенерация, т.е. восполнениечисленностиклетокзасчетихделения.

Регенерация. Виды регенерации. Репаративная регенерация, ее значение. Способы репаративной регенерации (эпиморфоз, морфолаксис). Гомоморфоз, гипоморфоз, гетероморфоз, гиперморфоз. Примеры.

Репаративной называют регенерацию, происходящую после повреждения или утраты какой-либо части тела. Выделяют типичную и атипичную репаративную регенерацию.

При типичной регенерации утраченная часть замещается путём развития точно такой же части. Причиной утраты может быть внешнее воздействие (например, ампутация), или же животное намеренно отрывает часть своего тела (автотомия), как ящерица, обламывающая часть своего хвоста, спасаясь от врага.

При атипичной регенерации утраченная часть замещается структурой, отличающейся от первоначальной количественно или качественно. У регенерировавшей конечности головастика число пальцев может оказаться меньше исходного, а у креветки вместо ампутированного глаза может вырасти антенна.

Эпиморфо́з - вариант процесса регенерации органа при потере части органа, характеризующийся, в отличие от морфаллаксиса, отрастанием недостающей части органа без изменения формы и размера оставшейся части органа.

Морфаллаксис (от греч. morphe - вид, форма и allaxis - изменение), один из способов регенерации у животных, при котором образование целого организма или его органа из оставшегося после повреждения участка тела или органа происходит путём перестройки этого участка (ср. Эпиморфоз). М. наблюдается у многих кишечнополостных, плоских и кольчатых червей, членистоногих, а также у оболочников.

Гомоморфоз (полная регенерация, реституция) - завершение процесса регенерации удаленного органа восстановлением идентичного по форме, размерам и функциональности органа.

Гетероморфо́з (неполная регенерация, реституция) - завершение процесса регенерации удаленного органа восстановлением органа, отличающегося от исходного функциональностью (образование другого органа).

Гиперморфоз (от гипер... и греч. morphe - вид, форма), гипертелия, сверхспециализация, тип филогенетического развития, ведущий к нарушению отношений организма со средой вследствие гипертрофииотдельных органов (например, клыков у ископаемого саблезубого тигра - махайрода, рогов у гигантского оленя, клыков у современного кабана - бабируссы и т.п.). Частный случай Г. - общее увеличение размеров тела, ведущее к нарушению корреляций отдельных органов

Регенерация. Виды регенерации. Репаративная регенерация. Морфолаксис. Эндоморфоз (регенерационная гипертрофия, компенсаторная гипертрофия). Примеры. Проявление регенерационной способности в филогенезе. Применение в медицине. Факторы, влияющие на процесс регенерации.

Эндоморфоз – этовосстановление, идущеевнутриоргана.Приэтомвосстанавливаетсянеформа, а массаоргана.Регенерацияпотипуэндоморфозаначинается с заживленияраны, а затемпроисходитувеличениеоставшейсячастиорганазасчетразмноженияклеток и ихгипертрофии.

Регенерационная гипертрофия относится к внутренним органам. Этот способ регенерации заключается в увеличении размеров остатка органа без восстановления исходной формы. Иллюстрацией служит регенерация печени позвоночных, в том числе млекопитающих. При краевом ранении печени удаленная часть органа никогда не восстанавливается. Раневая поверхность заживает. В то же время внутри оставшейся части усиливается размножение клеток (гиперплазия) и в течение двух недель после удаления 2/3 печени восстанавливаются исходные масса и объем, но не форма. Внутренняя структура печени оказывается нормальной, дольки имеют типичную для них величину. Функция печени также возвращается к норме.

Компенсаторная гипертрофия заключается в изменениях в одном из органов при нарушении в другом, относящемся к той же системе органов. Примером является гипертрофия в одной из почек при удалении другой или увеличение лимфатических узлов при удалении селезенки.

Регенерация в медицине. Различают физиологическую, репаративную и патологическую регенерацию. При травмах и др. патологических состояниях, которые сопровождаются массовой гибелью клеток, восстановление тканей осуществляется за счёт репаративнои (восстановительной) регенерации. Если в процессе репаративной регенерации утраченная часть замещается равноценной, специализированной тканью, говорят о полной регенерации (реституции); если на месте дефекта разрастается неспециализированная соединительная ткань,- о неполной регенерации (заживлении посредством рубцевания). В ряде случаев при субституции функция восстанавливается за счёт интенсивного новообразования ткани (аналогичной погибшей) в неповреждённой части органа. Это новообразование происходит путём либо усиленного размножения клеток, либо за счёт внутриклеточной регенерации- восстановления субклеточных структур при неизменённом числе клеток (сердечная мышца, нервная ткань). Возраст, особенности обмена веществ, состояние нервной и эндокринной систем, питание, интенсивность кровообращения в повреждённой ткани, сопутствующие заболевания могут ослабить, усилить или качественно изменить процесс регенерации. В некоторых случаях это приводит к патологической регенерации. Её проявления: длительно незаживающие язвы, нарушения срастания переломов костей, избыточные разрастания тканей или переход одного типа ткани в другой. Лечебные воздействия на процесс регенерации заключаются в стимуляции полной и предотвращении патологической регенерации.

процесс регенерации зависит не только от уровня организации животного, но и от многих других факторов и характеризуется значит, изменчивостью. Неправильно также утверждение, что способность к регенерации закономерно падает с возрастом; она может и повышаться в процессе онтогенеза, но в период старости часто наблюдают её снижение. За последнюю четверть века показано, что, хотя у млекопитающих и человека целые наружные органы не регенерируют, внутренние их органы, а также мышцы, скелет, кожа способны к регенерации, которую изучают на органном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях

. 71. Характеристика трансплантации. Виды трансплантации- аутотрансплантация, аллотрансплантация, ксенотрансплантация. Пути преодоления тканевой несовместимости. Значение для медицины.

Трансплантациейназываетсяпересадкаилиприживлениеорганов и тканей.Пересаживаемыйучастокоргананазываетсятрансплантатом.Организм, откоторогоберуттканьдляпересадки, являетсядонором; организм, которомупересаживаюттрансплантат - реципиентом.

Различаютаутотрансплантацию, когдапересадкаосуществляется на другуючастьтелатогожеорганизма, аллотрансплантацию, когдапроизводятпересадкуотоднойособидругой, принадлежащейтомужевиду, и ксенотрансплантацию, когдадонор и реципиентотносятся к разнымвидам.

Трансплантация в медицинскойпрактике.

В техслучаях, когдаорганнеможетрегенерировать, нооннеобходим, остаетсяодинметод – заменитьеготакимжеестественнымилиискусственныморганом.

Припластическихоперациях, проводимых с цельювосстановленияформы и функциикакого-либоорганаилидеформированнойповерхноститела, распространенапересадкакожи, хряща, мышц, сухожилий, кровеносныхсосудов, нервов, сальника.Значительнуючастьпластическихоперацийсоставляюткосметические, направленные на восстановлениедеформированныхчастейлица.Пластическимиоперациямиустраняютсяуродствалица, например «заячьягуба», «волчьяпасть».Операцииповосстановлениюгортани, пищевода, половыхорганов, дефектов в брюшной и груднойстенках, черепе, такжеявляютсяпластическими.

Припластическихоперацияхпользуютсяпреимущественноаутотрансплантацией.Длятогочтобытрансплантатприжился, необходимообеспечитьегопитанием на новомместе.С этойцельюдляпересадкикожибылразработанметодкруглогостебля, обеспечивающийпитаниекожноголоскута на старомместе.Такжебылсозданметодпересадкироговицы, взятойоттрупа, с цельюлеченияслепоты, вызваннойповреждениями и язвами на роговице.Благодаряоперациям, проведеннымпоэтомуметоду, возвращенозрениемногимтысячамлюдей.Пересадкароговицыпротекаетбезосложнений, которыесопровождаютпересадкудругихорганов, таккакроговицанесодержиткровеносныхкапилляров и, следовательно, в неёнепопадаютклеткииммуннойсистемыкрови.

Посколькуабсолютноточноподобратьдонора и реципиентаповсемантигенамневозможно, возникаетпроблемаподавленияиммуннойреакцииотторжения.Большоезначение в этомимеетявлениеиммунологическойтолерантности к чужероднымклеткам.Этоявлениебылооткрыто на разныхорганизмахнезависимодруготдруга.Иммуннаясистема, направленнаяпротивлюбыхгенетическичужеродныхвеществ и клеток, защищаеторганизмотмикробов и вирусов.Однакоэтосвойство, выработанное в процесседлительнойэволюции, обращаетсяпротив интереса человека в случаепересадкиорганов и тканей.В этомслучае, а такжеприаутоиммунныхзаболеваниях, передученымивсталазадачаподавленияиммунитета – иммунодепрессии.Этодостигаетсяразличнымиспособами: подавлениемактивностииммуннойсистемы, облучением, введениемспециальнойантилимфатическойсыворотки, гормоновкорынадпочечников.

Применяюттакжеразличныехимическиепрепараты – антидепрессанты.

72. Эксплантация. Современные направления (использование стволовых клеток, клонирование)

Эксплантация – культивированиеизолированныхорганов и тканей.

Культивированиеизолированныхоргановвнеорганизмабазируется на том, что в органах, отделенныхотцелогоорганизма, приопределенныхусловияхмогутосуществлятьсяпроцессыжизнедеятельности.

Общие сведения

Регенерация (от лат. regeneratio - возрождение) - восстановление (возмещение) структурных элементов ткани взамен погибших. В биологическом смысле регенерация представляет собой приспособительный процесс, выработанный в ходе эволюции и присущий всему живому. В жизнедеятельности организма каждое функциональное отправление требует затрат материального субстрата и его восстановления. Следовательно, при регенерации происходит самовоспроизведение живой материи, причем это самовоспроизведение живого отражает принцип ауторегуляции и автоматизации жизненных отправлений (Давыдовский И.В., 1969).

Регенераторное восстановление структуры может происходить на разных уровнях - молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом и органном, однако всегда речь идет о возмещении структуры, которая способна выполнять специализированную функцию. Регенерация - это восстановление как структуры, так и функции. Значение регенераторного процесса - в материальном обеспечении гомеостаза.

Восстановление структуры и функции может осуществляться с помощью клеточных или внутриклеточных гиперпластических процессов. На этом основании различают клеточную и внутриклеточную формы регенерации (Саркисов Д.С., 1977). Для клеточной формы регенерации характерно размножение клеток митотическим и амитотическим путем, для внутриклеточной формы, которая может быть органоидной и внутриорганоидной, - увеличение числа (гиперплазия) и размеров (гипертрофия) ультраструктур (ядра, ядрышек, митохондрий, рибосом, пластинчатого комплекса и т.д.) и их компонентов (см. рис. 5, 11, 15). Внутриклеточная форма регенерации является универсальной, так как она свойственна всем органам и тканям. Однако структурно-функциональная специализация органов и тканей в фило- и онтогенезе «отобрала» для одних преимущественно клеточнуую форму, для других - преимущественно или исключительно внутриклеточную, для третьих - в равной мере обе формы регенерации (табл. 5). Преобладание той или иной формы регенерации в определенных органах и тканях определяется их функциональным назначением, структурно-функциональной специализацией. Необходимость сохранения целостности покровов тела объясняет, например, преобладание клеточной формы регенерации эпителия как кожи, так и слизистых оболочек. Специализированная функция пирамидной клетки головного

мозга, как и мышечной клетки сердца, исключает возможность деления этих клеток и позволяет понять необходимость отбора в фило- и онтогенезе внутриклеточной регенерации как единственной формы восстановления данного субстрата.

Таблица 5. Формы регенерации в органах и тканях млекопитающих (по Саркисову Д.С., 1988)

Эти данные опровергают существовавшие до недавнего времени представления об утрате некоторыми органами и тканями млекопитающих способности к регенерации, о «плохо» и «хорошо» регенерирующих тканях человека, о том, что существует «закон обратной зависимости» между степенью дифференцировки тканей и способностью их к регенерации. В настоящее время установлено, что в ходе эволюции способность к регенерации в некоторых тканях и органах не исчезла, а приняла формы (клеточную или внутриклеточную), соответствующие их структурному и функциональному своеобразию (Саркисов Д.С., 1977). Таким образом, все ткани и органы обладают способностью к регенерации, различны лишь ее формы в зависимости от структурно-функциональной специализации ткани или органа.

Морфогенез регенераторного процесса складывается из двух фаз - пролиферации и дифференцировки. Особенно хорошо эти фазы выражены при клеточной форме регенерации. В фазу пролиферации размножаются молодые, недифференцированные клетки. Эти клетки называют камбиальными (от лат. cambium - обмен, смена), стволовыми клетками и клетками-предшественниками.

Для каждой ткани характерны свои камбиальные клетки, которые отличаются степенью пролиферативной активности и специализации, однако одна стволовая клетка может быть родоначальником нескольких видов

клеток (например, стволовая клетка кроветворной системы, лимфоидной ткани, некоторые клеточные представители соединительной ткани).

В фазу дифференцировки молодые клетки созревают, происходит их структурно-функциональная специализация. Та же смена гиперплазии ультраструктур их дифференцировкой (созреванием) лежит в основе механизма внутриклеточной регенерации.

Регуляция регенераторного процесса. Среди регуляторных механизмов регенерации различают гуморальные, иммунологические, нервные, функциональные.

Гуморальные механизмы реализуются как в клетках поврежденных органов и тканей (внутритканевые и внутриклеточные регуляторы), так и за их пределами (гормоны, поэтины, медиаторы, факторы роста и др.). К гуморальным регуляторам относят кейлоны (от греч. chalaino - ослаблять) - вещества, способные подавлять деление клеток и синтез ДНК; они обладают тканевой специфичностью. Иммунологические механизмы регуляции связаны с «регенерационной информацией», переносимой лимфоцитами. В связи с этим следует заметить, что механизмы иммунологического гомеостаза определяют и структурный гомеостаз. Нервные механизмы регенераторных процессов связаны прежде всего с трофической функцией нервной системы, а функциональные механизмы - с функциональным «запросом» органа, ткани, который рассматривается как стимул к регенерации.

Развитие регенераторного процесса во многом зависит от ряда общих и местных условий, или факторов. К общим следует отнести возраст, конституцию, характер питания, состояние обмена и кроветворения, к местным - состояние иннервации, крово- и лимфообращения ткани, пролиферативную активность ее клеток, характер патологического процесса.

Классификация. Различают три вида регенерации: физиологическую, репаративную и патологическую.

Физиологическая регенерация совершается в течение всей жизни и характеризуется постоянным обновлением клеток, волокнистых структур, основного вещества соединительной ткани. Нет таких структур, которые не подвергались бы физиологической регенерации. Там, где доминирует клеточная форма регенерации, имеет место обновление клеток. Так происходит постоянная смена покровного эпителия кожи и слизистых оболочек, секреторного эпителия экзокринных желез, клеток, выстилающих серозные и синовиальные оболочки, клеточных элементов соединительной ткани, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов крови и т.д. В тканях и органах, где клеточная форма регенерации утрачена, например в сердце, головном мозге, происходит обновление внутриклеточных структур. Наряду с обновлением клеток и субклеточных структур постоянно совершается биохимическая регенерация, т.е. обновление молекулярного состава всех компонентов тела.

Репаративная или восстановительная регенерация наблюдается при различных патологических процессах, ведущих к повреждению клеток и тка-

ней. Механизмы репаративной и физиологической регенерации едины, репаративная регенерация - это усиленная физиологическая регенерация. Однако в связи с тем, что репаративная регенерация побуждается патологическими процессами, она имеет качественные морфологические отличия от физиологической. Репаративная регенерация может быть полной и неполной.

Полная регенерация, или реституция, характеризуется возмещением дефекта тканью, которая идентична погибшей. Она развивается преимущественно в тканях, где преобладает клеточная регенерация. Так, в соединительной ткани, костях, коже и слизистых оболочках даже относительно крупные дефекты органа могут путем деления клеток замещаться тканью, идентичной погибшей. При неполной регенерации, или субституции, дефект замещается соединительной тканью, рубцом. Субституция характерна для органов и тканей, в которых преобладает внутриклеточная форма регенерации, либо она сочетается с клеточной регенерацией. Поскольку при регенерации происходит восстановление структуры, способной к выполнению специализированной функции, смысл неполной регенерации не в замещении дефекта рубцом, а в компенсаторной гиперплазии элементов оставшейся специализированной ткани, масса которой увеличивается, т.е. происходит гипертрофия ткани.

При неполной регенерации, т.е. заживлении ткани рубцом, возникает гипертрофия как выражение регенераторного процесса, поэтому ее называют регенерационной, в ней - биологический смысл репаративной регенерации. Регенераторная гипертрофия может осуществляться двумя путями - с помощью гиперплазии клеток или гиперплазии и гипертрофии клеточных ультраструктур, т.е. гипертрофии клеток.

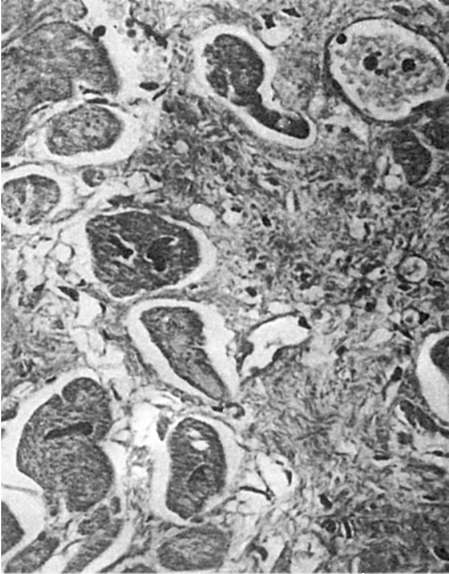

Восстановление исходной массы органа и его функции за счет преимущественно гиперплазии клеток происходит при регенерационной гипертрофии печени, почек, поджелудочной железы, надпочечников, легких, селезенки и др. Регенерационная гипертрофия за счет гиперплазии клеточных ультраструктур характерна для миокарда, головного мозга, т.е. тех органов, где преобладает внутриклеточная форма регенерации. В миокарде, например, по периферии рубца, заместившего инфаркт, размеры мышечных волокон значительно увеличиваются, т.е. они гипертрофируются в связи с гиперплазией их субклеточных элементов (рис. 81). Оба пути регенерационной гипертрофии не исключают друг друга, а, наоборот, нередко сочетаются. Так, при регенерационной гипертрофии печени происходит не только увеличение числа клеток в сохранившейся после повреждения части органа, но и гипертрофия их, обусловленная гиперплазией ультраструктур. Нельзя исключить того, что в мышце сердца регенерационная гипертрофия может протекать не только в виде гипертрофии волокон, но и путем увеличения числа составляющих их мышечных клеток.

Восстановительный период обычно не ограничивается только тем, что в поврежденном органе развертывается репаративная регенерация. Если

Рис. 81.

Регенерационная гипертрофия миокарда. По периферии рубца расположены гипертрофированные мышечные волокна

Рис. 81.

Регенерационная гипертрофия миокарда. По периферии рубца расположены гипертрофированные мышечные волокна

воздействие патогенного фактора прекращается до гибели клетки, происходит постепенное восстановление поврежденных органелл. Следовательно, проявления репаративной реакции должны быть расширены за счет включения восстановительных внутриклеточных процессов в дистрофически измененных органах. Общепринятое мнение о регенерации только как о завершающем этапе патологического процесса малооправданно. Репаративная регенерация не местная, а общая реакция организма, охватывающая различные органы, но реализующаяся в полной мере лишь в том или ином из них.

О патологической регенерации говорят в тех случаях, когда в результате тех или иных причин имеется извращение регенераторного процесса, нарушение смены фаз пролиферации

и дифференцировки. Патологическая регенерация проявляется в избыточном или недостаточном образовании регенерирующей ткани (гипер- или гипорегенерация), а также в превращении в ходе регенерации одного вида ткани в другой [метаплазия - см. Процессы приспособления (адаптации) и компенсации]. Примерами могут служить гиперпродукция соединительной ткани с образованием келоида, избыточная регенерация периферических нервов и избыточное образование костной мозоли при срастании перелома, вялое заживление ран и метаплазия эпителия в очаге хронического воспаления. Патологическая регенерация обычно развивается при нарушениях общих и местных условий регенерации (нарушение иннервации, белковое и витаминное голодание, хроническое воспаление и т.д.).

Регенерация отдельных тканей и органов

Репаративная регенерация крови отличается от физиологической прежде всего своей большей интенсивностью. При этом активный красный костный мозг появляется в длинных трубчатых костях на месте жирового костного мозга (миелоидное превращение жирового костного мозга). Жировые клетки вытесняются растущими островками кроветворной ткани, которая заполняет костномозговой канал и выглядит сочной, темнокрасной. Кроме того, кроветворение начинает происходить вне костного мозга - внекостномозговое, или экстрамедуллярное, кроветворение. Оча-

ги экстрамедуллярного (гетеротопического) кроветворения в результате выселения из костного мозга стволовых клеток появляются во многих органах и тканях - селезенке, печени, лимфатических узлах, слизистых оболочках, жировой клетчатке и т.д.

Регенерация крови может быть резко угнетена (например, при лучевой болезни, апластической анемии, алейкии, агранулоцитозе) или извращена (например, при злокачественной анемии, полицитемии, лейкозе). В кровь при этом поступают незрелые, функционально неполноценные и быстро разрушающиеся форменные элементы. В таких случаях говорят о патологической регенерации крови.

Репаративные возможности органов кроветворной и иммунокомпетентной системы неоднозначны. Костный мозг обладает очень высокими пластическими свойствами и может восстанавливаться даже при значительных повреждениях. Лимфатические узлы хорошо регенерируют только в тех случаях, когда сохраняются связи приносящих и выносящих лимфатических сосудов с окружающей их соединительной тканью. Регенерация ткани селезенки при повреждении бывает, как правило, неполной, погибшая ткань замещается рубцом.

Регенерация кровеносных и лимфатических сосудов протекает неоднозначно в зависимости от их калибра.

Микрососуды обладают большей способностью регенерировать, чем крупные сосуды. Новообразование микрососудов может происходить путем почкования или аутогенно. При регенерации сосудов путем почкования (рис. 82) в их стенке появляются боковые выпячивания за счет усиленно делящихся эндотелиальных клеток (ангиобласты). Образуются тяжи из эндотелия, в которых возникают просветы и в них поступает кровь или лимфа из «материнского» сосуда. Другие элементы: сосудистой стенки образуются за счет дифференцировки эндотелия и окружающих сосуд соединительнотканных клеток, В сосудистую стенку врастают нервные волокна из предсуществующих нервов. Аутогенное новообразование сосудов состоит в том, что в соединительной ткани появляются очаги недифференцированных клеток. В этих очагах возникают щели, в которые открываются предсуществующие капилляры и изливается кровь. Молодые клетки соединительной ткани, дифференцируясь, образуют эндотелиальную выстилку и другие элементы стенки сосуда.

Рис. 82.

Регенерация сосудов путем почкования

Рис. 82.

Регенерация сосудов путем почкования

Крупные сосуды не обладают достаточными пластическими свойствами. Поэтому при повреждении их стенки восстанавливаются лишь структуры внутренней оболочки, ее эндотелиальная выстилка; элементы средней и наружной оболочек обычно замещаются соединительной тканью, что ведет нередко к сужению или облитерации просвета сосуда.

Регенерация соединительной ткани начинается с пролиферации молодых мезенхимальных элементов и новообразования микрососудов. Образуется молодая, богатая клетками и тонкостенными сосудами соединительная ткань, которая имеет характерный вид. Это - сочная темнокрасная ткань с зернистой, как бы усыпанной крупными гранулами поверхностью, что явилось основанием назвать ее грануляционной тканью. Гранулы представляют собой выступающие над поверхностью петли новообразованных тонкостенных сосудов, которые составляют основу грануляционной ткани. Между сосудами много недифференцированных лимфоцитоподобных клеток соединительной ткани, лейкоцитов, плазматических клеток и лаброцитов (рис. 83). В дальнейшем происходит созревание грануляционной ткани, в основе которой лежит дифференцировка клеточных элементов, волокнистых структур, а также сосудов. Число гематогенных элементов уменьшается, а фибробластов - увеличивается. В связи с синтезом фибробластами коллагена в межклеточных пространствах образуются аргирофильные (см. рис. 83), а затем и коллагеновые волокна. Синтез фибробластами гликозаминогликанов служит образованию

основного вещества соединительной ткани. По мере созревания фибробластов количество коллагеновых волокон увеличивается, они группируются в пучки; одновременно уменьшается количество сосудов, они дифференцируются в артерии и вены. Созревание грануляционной ткани завершается образованием грубоволокнистой рубцовой ткани.

Новообразование соединительной ткани происходит не только при ее повреждении, но и при неполной регенерации других тканей, а также при организации (инкапсуляции), заживлении ран, продуктивном воспалении.

Созревание грануляционной ткани может иметь те или иные отклонения. Воспаление, развивающееся в грануляционной ткани, приводит к задержке ее созревания,

Рис. 83.

Грануляционная

ткань. Между тонкостенными сосудами много недифференцированных клеток

соединительной ткани и аргирофильных волокон. Импрегнация серебром

Рис. 83.

Грануляционная

ткань. Между тонкостенными сосудами много недифференцированных клеток

соединительной ткани и аргирофильных волокон. Импрегнация серебром

а чрезмерная синтетическая активность фибробластов - к избыточному образованию коллагеновых волокон с последующим резко выраженным их гиалинозом. В таких случаях возникает рубцовая ткань в виде опухолевидного образования синюшно-красного цвета, которая возвышается над поверхностью кожи в виде келоида. Келоидные рубцы образуются после различных травматических поражений кожи, особенно после ожогов.

Регенерация жировой ткани происходит за счет новообразования соединительнотканных клеток, которые превращаются в жировые (адипозоциты) путем накопления в цитоплазме липидов. Жировые клетки складываются в дольки, между которыми располагаются соединительнотканные прослойки с сосудами и нервами. Регенерация жировой ткани может происходить также из ядросодержащих остатков цитоплазмы жировых клеток.

Регенерация костной ткани при переломе костей в значительной мере зависит от степени разрушения кости, правильной репозиции костных отломков, местных условий (состояние кровообращения, воспаление и т.д.). При неосложненном костном переломе, когда костные отломки неподвижны, может происходить первичное костное сращение (рис. 84). Оно начинается с врастания в область дефекта и гематомы между отломками кости молодых мезенхимальных элементов и сосудов. Возникает так называемая предварительная соединительнотканная мозоль, в которой сразу же начинается образование кости. Оно связано с активацией и пролиферацией остеобластов в зоне повреждения, но прежде всего в периостате и эндостате. В остеогенной фиброретикулярной ткани появляются малообызвествленные костные балочки, число которых нарастает.

Образуется предварительная костная мозоль. В дальнейшем она созревает и превращается в зрелую пластинчатую кость - так образуется

Рис. 84.

Первичное костное сращение. Интермедиарная костная мозоль (показана стрелкой), спаивающая отломки кости (по Г.И. Лаврищевой)

Рис. 84.

Первичное костное сращение. Интермедиарная костная мозоль (показана стрелкой), спаивающая отломки кости (по Г.И. Лаврищевой)