Технология сборки - технология и оборудование производства электрической аппаратуры. Поточная подвижная сборка. Метод групповой взаимозаменяемости

Сборка является заключительным этапом при изготовлении машин. Объем работ при сборке в автомобилестроении составляет до 20% от общей трудоемкости изготовления автомобиля.

Технологический процесс сборки - это совокупность операций по соединению деталей в определенной последовательности с целью получить изделие, отвечающее заданным эксплуатационным требованиям.

Изделие состоит из основных частей, роль которых могут выполнять детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты.

Сборочная единица - часть изделия, составные части которой подлежат соединению между собой на сборочных операциях на предприятии-изготовителе. Её характерной особенностью является возможность сборки обособленно от других элементов изделия. Сборочная единица изделия в зависимости от конструкции может собираться либо из отдельных деталей, либо из сборочных единиц высших порядков и деталей. Различают сборочные единицы первого, второго и более высоких порядков. Сборочная единица первого порядка входит непосредственно в изделие. Она состоит либо из отдельных деталей, либо из одной или нескольких сборочных единиц второго порядка и деталей и т.д. Сборочную единицу наивысшего порядка расчленяют только на детали. Сборочные единицы называют на практике узлами или группами.

Сборочная операция - это технологическая операция установки и образования соединений сборочных единиц изделия. Сборку начинают с установки и закрепления базовой детали. Поэтому в каждой сборочной единице должна быть найдена базовая деталь - это деталь, с которой начинают сборку изделия, присоединяя к ней детали и другие сборочные единицы.

По последовательности выполнения различают:

Промежуточную сборку - это сборка мелких элементов на механических участках или сборка 2-х деталей перед окончательной обработкой;

Узловую сборку - это сборка сборочных единиц изделия;

Общую сборку - это сборка изделия в целом.

По наличию перемещений собираемых изделий различают:

Стационарную сборку - это сборка изделия или основной его части на одном рабочем месте;

Подвижную сборку - собираемое изделие перемещается по конвейеру.

По организации производства различают:

Поточную сборку, - которая предусматривает разделение технологического процесса на отдельные технологические операции, продолжительность которых не превышает такта выпуска изделия;

Групповую сборку, - которая предусматривает возможность сборки различных однотипных изделий на одном рабочем месте.

По степени подвижности различают подвижные и неподвижные соединения.

Подвижные соединения обладают возможностью относительного перемещения в рабочем состоянии в соответствии с кинематической схемой механизма. При этом используются посадки с зазором. Для сборки не требуется значительных усилий.

Неподвижные соединения не позволяют перемещаться друг относительно друга соединяемым деталям. В неподвижных соединениях используются переходные посадки или посадки с натягом.

По характеру разбираемости соединения подразделяют на разъемные и неразъемные.

Разъемные соединения могут быть полностью разобраны без повреждения соединяемых деталей.

Неразъемные соединения собираются при помощи прессовых посадок, сварки, пайки, склеивания и т.д. Без повреждения собираемых деталей их разобрать невозможно.

Методы сборки - определяются конструктором изделия путем простановки допусков сопрягаемых деталей.

При сборке всегда происходит материализация заложенных конструктором размерных цепей.

Метод полной взаимозаменяемости - позволяет проводить сборку изделия без какого-либо подбора или дополнительной обработки деталей. Метод наименее трудоемок, но необходимо увеличить затраты на механическую обработку.

Основные виды столярных соединений. Столярные изделия состоят из отдельных деталей. Деталью называют простейшую составную часть столярного изделия. Размеры и формы детали задаются чертежом изделия. Детали могут быть цельными и составными.

Цельные детали изготовляют из массивной древесины, а составные склеивают из листов шпона, некондиционных обрезков столярных заготовок или вырезают из фанеры, столярной, древесноволокнистой или древесностружечной плиты.

Детали собирают в сборочные единицы. Основными сборочными единицами являются щиты, рамки и коробки.

Сборочные единицы собираются в группы, а группы - в изделия. Группой является оконная створка с форточкой, тумба письменного стола.

При сборке столярных изделий применяют неподвижные и подвижные, разъемные и неразъемные соединения.

Неподвижные и неразъемные соединения осуществляются с помощью столярных вязок на клею, а также путем соединения гвоздями, металлическими шпильками или скрепками и деревянными нагелями.

Подвижные и разъемные соединения крепят шурупами, болтами, специальными металлическими или пластмассовыми креплениями.

Имеются следующие типы столярных соединений (ГОСТ 9330-76):

- шиповое соединение брусков под углом;

- шиповое соединение щитов под углом;

- сращивание брусков или соединение брусков торцами по длине;

- сплачивание щитов или соединение делянок продольными

кромками.

При сборке соединяемые бруски и щиты должны иметь правильную геометрическую форму, точные в пределах допуска габаритные размеры, быть гладко выстроганы.

Соединения брусков под углом могут быть концевыми или серединными. Элементами соединения брусков под углом являются шип, гнездо, проушина, шкант и т.д. Шипом называется концевая часть бруска, обработанная на станке, которая входит в соответствующее отверстие (гнездо или проушину) другого бруска, сопрягаемого с первым. У шипа (рис. 4.7) различают боковые грани 2, заплечики 3 и вершину 1.

Концевые шиповые соединения брусков под углом имеют следующие виды: на шип открытый несквозной (см. рис. 4.7, а) и сквозной (см. рис. 4.7, 6 ), который может быть одинарным, двойным или тройным; на шип с полупотемком (часть шипа снимается не на полную длину) несквозной (см. рис. 4.7, в) и сквозной (см. рис. 4.7, г); на шип с потемком (укороченный) несквозной (см. рис. 4.7, д) и сквозной (см. рис. 4.7, е); на круглый вставной шип - шкант (см. рис. 4.7, ж) на «ус» со вставным шипом несквозным (см. рис. 4.7, з) или сквозным (см. рис. 4.7, и).

Серединные шиповые соединения брусков под углом могут выполняться на прямой шип несквозной и сквозной, в паз и гребень, в «ласточкин хвост» и на круглый вставной шип (шкант).

Угловое ящичное соединение может быть концевое, когда конец одного щита соединяют с концом другого, и серединное, когда конец одного щита соединяют с серединой другого.

Концевое ящичное соединение под углом может быть осуществлено на прямой открытый шип, на круглый вставной шип.

Рис. 4.7.

А - шип: 7 - вершина шипа; 2 - боковая грань; 3 - заплечик; Б - гнездо; В - проушина; а - открытый несквозной шип; б - открытый сквозной шип; в - с полу-потемком несквозной шип; г - с полупотемком сквозной шип; б - с потемком несквозной шип; е - с потемком сквозной шип; ж - круглый вставной шип (шкант); з - на «ус» со вставным несквозным шипом; и - на «ус» со вставным сквозным шипом

Серединное ящичное соединение под углом может быть в паз и гребень, на шип «ласточкин хвост», на круглый вставной шип (шкант).

Соединение брусков торцами по длине может быть выполнено тремя способами: соединением на зубчатый шип (рис. 4.8, а), на «ус» (рис. 4.8, б) и впритык (рис. 4.8, в). Зубчатое соединение выполняют по ширине детали и толщине.

Рис. 4.8. Соединение брусков по длине: а - на зубчатый шип; 6 - на «ус»; в - впритык

Соединение делянок продольными кромками (сплачивание щитов) может производиться на гладкую фугу, в паз и гребень, на рейку и в четверть.

Общая сборка сборочных единиц в изделия. Перед сборкой сборочные единицы и детали комплектуют. Сборка может быть последовательно-расчлененной и параллельно-расчлененной.

Последовательно-расчлененная сборка представляет собой порядок работы, когда все изделие собирают из деталей последовательно, начиная от каркаса. При этом никакие промежуточные сборочные единицы не собирают.

Параллельно-расчлененная сборка характерна тем, что вначале детали собирают в отдельные сборочные единицы, а затем уже из них собирают все изделие.

Технологический процесс сборки изделия разделяется на следующие операции: сборка каркаса или корпуса изделия; постановка и закрепление неподвижных сборочных единиц или деталей, усиливающих основную конструкцию; установка подвижных частей изделия, закрепляемых в направляющих или на шарнирах; крепление второстепенных деталей (раскладок, штапиков).

Каркас или корпус изделия собирают из основных сборочных единиц и деталей, несущих главную нагрузку. Общую сборку производят с помощью шиповых соединений, клея, болтов, винтов, металлических скреп и различного рода стяжек.

Общая сборка, как и сборка сборочных единиц, требует обжима собираемого изделия и фиксации собираемых частей в определенном положении в момент соединения. Для этой цели применяют сборочные станки (ваймы, стапеля) и различные приспособления.

Возможны случаи, когда общая сборка изделий не производится на предприятии. При соблюдении всех технических и технологических требований производства некоторые изделия, например корпусную мебель разборной конструкции, можно выпускать комплектами отдельных сборочных единиц и деталей и собирать в магазине или у потребителя. На предприятии производят контрольную сборку части комплектов из каждой партии изделий.

Организация общей сборки. Различают стапельную и конвейерную сборку изделий. При стапельной сборке изделия собирают от начала до конца на одном рабочем месте на сборочном станке или приспособлении, при конвейерной сборке - на ряде рабочих мест, расположенных последовательно одно за другим.

За каждым рабочим местом закрепляется определенная сборочная операция. Для перемещения собираемого изделия при конвейерной сборке применяют специальные конвейеры, которые могут быть распределительными и рабочими.

Распределительный конвейер предназначен для транспортирования собираемых элементов изделия. Рабочие места и сборочные станки располагаются последовательно вдоль конвейера с одной или двух сторон.

Рабочий конвейер - это такой вид поточного производства, при котором сборка изделий производится на самом транспортном устройстве без съема с него изделий.

Сборка на рабочем конвейере является более совершенным процессом по сравнению со сборкой на распределительном конвейере. Работа на рабочем конвейере протекает по единому ритму, т.е. каждая отдельная операция выполняется за одно и то же время.

Рабочие сборочные конвейеры имеют пульсирующее или периодическое движение. На время выполнения операции конвейер останавливается, по окончании операции он продвигается на длину рабочего места.

Сборка деталей и сборочные единицы. Детали в сборочные единицы собирают с помощью столярных соединений и клея. Последовательность сборки деталей такая:

- нанесение клея на сопрягаемые поверхности;

- предварительная сборка путем вставки шипов в гнезда и проушины;

- обжатие сборочной единицы для плотного соединения всех деталей;

- выдержка до отверждения клея.

Если собираемая сборочная единица должна иметь дополнительно крепление в виде винтов, металлических скреп, болтов, то их ставят после обжатия сборочной единицы.

Клей наносят на обе склеиваемые поверхности. В шиповом соединении намазывают клеем шипы и проушины. Обычно эта операция выполняется вручную путем окунания шипов в ванну с клеем, в проушины гнезда клей можно впрыскивать форсунками.

Предварительная сборка может отсутствовать, если обжатие сборочных единиц осуществляется в сборочных станках с многосторонним действием. Качественную и точную массовую сборку сборочных единиц можно обеспечить только при условии точного изготовления деталей на станках.

Детали должны быть взаимозаменяемыми. Для этого их изготовляют по системе допусков и посадок. Если это условие не соблюдено, то сборка потребует дополнительной ручной подгонки деталей. Операция подгонки часто оказывается более трудоемкой, чем весь процесс сборки сборочной единицы.

Оборудование для сборочных работ. Сборочные единицы для плотного соединения всех деталей обжимают на сборочных станках. Сборочные станки состоят из приспособления для фиксации собираемых деталей и обжимного механизма, приводимого в действие электродвигателем, сжатым воздухом или вручную.

Наибольшее распространение в столярно-мебельном производстве получили сборочные станки с пневматическим обжимным механизмом. В зависимости от конструкции сборочные единицы требуют обжатия в одном или двух взаимно перпендикулярных направлениях или в двух направлениях по диагонали (при сборке рамок соединениями на «ус»).

Станок, изображенный на рис. 4.9, а , обжимает рамку или коробку только в одном направлении, поэтому на нем собирают простые рамки и коробки без продольных средников. Второй

станок (рис. 4.9, б) обжимает рамку с двух сторон: на этом станке можно собирать сложные рамки и коробки с продольными средниками.

Рис. 4.9. Схемы сборочных станков:

а - с односторонним обжимом; б - с двусторонним обжимом; 7 - неподвижный упор; 2 - продольные бруски рамки; 3 - поперечные бруски; 4 - подвижный упор; 5 - направляющие; 6,8 - пневмоцилиндры; 7 - продольный средник

На станках работают следующим образом. Детали кладут на платформу станка в определенном порядке. При этом сопрягаемые поверхности располагают одну напротив другой на некотором расстоянии. Включают привод пневмоцилиндра, и рамка обжимается.

На станке с двусторонним обжимом цилиндры включаются поочередно. Вначале включают цилиндр 8 для соединения продольного средника 7 с поперечным, а затем пневмоцилиндры б для обжима всей рамки.

Точность изготовления сборочных единиц. Собранные единицы должны удовлетворять следующим основным техническим требованиям:

- размеры должны соответствовать заданным по чертежу;

- они должны иметь правильную геометрическую форму, без перекосов;

- шиповые соединения должны быть плотными и прочными.

Выполнение этих требований зависит от точности изготовления собираемых деталей, от положения фиксаторов и направляющих в сборочном станке и от давления прижима.

Точность размеров собранной единицы определяется точностью размеров деталей. Величина возможных отклонений для разных измерений будет различной. Внутренние размеры рамки будут иметь меньшие отклонения, чем наружные.

Объясняется это тем, что отклонения внутренних размеров рамки определяются только отклонением в расстоянии между заплечиками шипов на брусках, в то время как отклонения наружного размера рамки складываются из отклонений внутреннего размера и отклонений ширины продольных брусков рамки.

Размеры собранных единиц могут колебаться также от неравномерного обжима или от неравномерностей усадки древесины ввиду разной твердости. Отклонения от правильной формы (перекосы) могут быть следствием неточной обработки деталей или неравномерного обжима сборочной единицы в разных частях.

Когда к точности внутренних размеров рамки или коробки предъявляются жесткие требования, при обжиме рамки необходимо в ее просвет вставлять жесткий металлический шаблон, который будет служить своего рода калибром. Для контроля формы сборочных единиц пользуются шаблонами и угольниками.

Выдержка сборочных единиц после сборки. Сборочные единицы, собранные на клею, перед последующей обработкой должны пройти выдержку для отверждения клеевых швов. Если сборочные единицы направить сразу после сборки на дальнейшую обработку, клеевой шов может разрушиться, сборочная единица потеряет прочность и форму.

Продолжительность выдержки зависит от вида клея, температурных условий, конструкции сборочной единицы и характера последующей обработки. Время выдержки без подогрева для сборочных единиц, собранных шиповыми соединениями, должно составлять 24 ч.

Продолжительность выдержки можно сократить (до 30-45 мин), если сборочные единицы подогревать, особенно при склеивании смоляными клеями, для чего их помещают в камеры с подогретым воздухом (65-70°С).

Самым эффективным методом подогрева является подогрев токами высокой частоты. Время выдержки может быть доведено до 1-2 мин.

Основы технологии машиностроения

Методические указания к выполнению курсовой работы

по дисциплине «Основы технологии машиностроения»

для студентов направления 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

всех форм обучения

2014

Кафедра: «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»

Составители: доцент, к.т.н. Батинов Игорь Васильевич, доцент, к.т.н. Иванова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель Санников Игорь Николаевич.

Методические указания составлены на основании государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и утверждены на заседании кафедры

Основы технологии машиностроения: Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы технологии машиностроения»

/ Составитель И.В. Батинов, Т.Н. Иванова, И.Н. Санников.- Сарапул, 2014 – 16с.

□ Соответствие содержания учебного и учебно-методического материала целям учебной дисциплины;

□ Соответствие современным научным представлениям по данной области знаний с учетом уровня профессиональных образовательных программ;

□ Корректность использования специальной терминологии и обозначений.

Номер протокола_________________ Дата заседания_________________

Зав. кафедрой _______________________________________ Подпись

Дата _________________

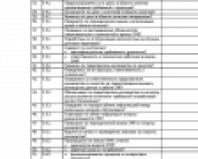

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 4

2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ... 4

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ... 4

3.1 Размерный анализ изделия. 5

3.2 Описание технологического процесса сборки. 9

3.3 Составление технологической схемы сборки. 11

3.4 Технологические и конструкторские базы.. 12

3.5 Технический контроль и его основные цели. 12

3.6 Техническое нормирование сборочных операций. 13

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... 14

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы технологии машиностроения» разработаны в соответствии с учебным планом по специальности 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» для студентов дневной, очно-заочной и заочной форм обучения.

В методических указаниях определяется объем и содержание курсовой работы, изложены основные требования к оформлению пояснительной записки, технологической документации и графической части работы, даются рекомендации по выполнению основных разделов курсовой работы, приводится перечень основной литературы.

ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Основы технологии машиностроения» является закрепление, углубление и обобщение теоретических знаний студента, полученных во время изучения курса, а так же приобретение практических навыков по разработке технологических процессов.

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В качестве изделия, которое анализируется при выполнении курсовой работы применяется редуктор, спроектированный в ходе выполнения курсового проекта по курсу «Детали машин». Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 25-35 страниц, комплекта документации.

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Служебное назначение и принцип работы узла

1.2. Служебное назначение детали

1.3 Анализ технических требований

1.4. Анализ технологичности конструкции изделия

1.5. Определение типа производства

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Размерный анализ изделия

2.2. Описание технологического процесса сборки

2.3. Составление технологической схемы сборки

2.4. Технологические и конструкторские базы

2.5. Технический контроль и его основные цели

2.6. Техническое нормирование сборочных операций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Графическая часть состоит из сборочного чертежа с размерным анализом (формат А1), анализа схем базирования (формат А2), чертежа детали (формат А3), технологической схемы сборки (формат А3).

Размерный анализ изделия

Размерной цепью называется замкнутая цепь размеров, определяющих точность относительного расположения осей и поверхностей одной детали или нескольких деталей в сборочном соединении . Размерная цепь, определяющая точность относительного расположения осей и поверхностей одной детали, называется подетальной размерной цепью. Размерная цепь, определяющая точность относительного положения осей и поверхностей нескольких деталей в сборочном соединении, называется сборочной размерной цепью. Подетальные и сборочные размерные цепи называются конструкторскими размерными цепями, так как они образуются в результате конструирования деталей и сборочных соединений. Каждая размерная цепь содержит одно звено, которое носит название исходного или замыкающего. Все остальные звенья цепи в этом случае носят название составляющих. В сборочных размерных цепях замыкающим звеном может быть зазор, линейный или угловой размер, точность которого оговаривается в технических требованиях к изделию.

При конструировании изделий требуемая точность замыкающего звена обычно устанавливается из условий эксплуатации изделия и его служебного назначении. Для достижения требуемой точности замыкающего звена размерной цепи существует пять методов :

а) полной взаимозаменяемости. Сущность метода заключается в том, что требуемая точность замыкающего звена достигается на сборке без какого-либо выбора, подбора или дополнительной обработки деталей, размеры которых включаются в сборочную размерную цепь. Точность замыкающего звена рассчитывают по методу максимума и минимума. Основными преимуществами этого метода являются простота процесса сборки, сводящегося к выполнению различных соединений без пригоночных и регулировочных работ, обеспечение предпосылок для организации поточной сборки и ее автоматизации и простое решение вопроса об обеспечении изделия запасными частями. Этот метод достижения точности замыкающего звена используется тогда, когда допуск на его размер установлен достаточно широким, что позволяет назначать на составляющие звенья размерной цепи выполнимые в производственных условиях допуски;

б) неполной взаимозаменяемости. Сущность метода заключается в том, что требуемую точность замыкающего звена размерной цепи достигают на сборке не для всех собираемых объектов: некоторый процент объектов, величина которого устанавливается заранее, не будет собираться по методу полной взаимозаменяемости и потребуется либо замена некоторых деталей, либо их дополнительная обработка. Метод неполной взаимозаменяемости обеспечивается расчетом размерных цепей по методу, основанному на теории вероятностен. Достоинством этого метода является то, что использование его позволяет значительно расширить допуски на составляющие звенья размерной цепи по сравнению с методом полной взаимозаменяемости. Недостатком метода следует считать, что некоторый процент изделий не будет собираться по методу полной взаимозаменяемости и потребуется замена части деталей или их дополнительная обработка. Однако этот процент бывает настолько мал, обычно не более 0,27%, что затраты на дополнительную обработку деталей часто с избытком окупаются экономией, получаемой от сокращения трудоемкости механической обработки деталей за счет расширения допусков на их размеры;

в) групповой взаимозаменяемости. Метод заключается в том, что при конструировании изделия требуемая точность замыкающего звена обеспечивается по методу полной взаимозаменяемости, но вследствие трудности выполнения полученных расчетом допусков на размеры составляющих звеньев, которые могут выходить за пределы первого класса точности, они заменяются производственными или технологическими допусками, превышающими расчетные конструкторские допуски в несколько раз. Для обеспечения требуемой точности замыкающего звена непосредственно на сборке изделия производят сортировку сопрягаемых деталей на группы по их действительным размерам, а затем берут сопрягаемые детали из тех групп, в результате сборки которых получается допуск замыкающего звена, равный допуску, установленному конструктором, т. е. обеспечивается требуемая точность сборочного соединения. Сортировка деталей по размерам на группы оказывается возможной потому, что действительные размеры деталей являются случайными величинами и имеют рассеяние своих значений в пределах допуска. Сборка по методу групповой взаимозаменяемости носит название селективной сборки. Метод групповой взаимозаменяемости имеет ограниченное применение и используется главным образом для размерных цепей, состоящих из трех составляющих звеньев: для сборочных соединений, которые в процессе эксплуатации изделия не подвергаются разборке и сборке, а заменяются комплектно, например, плунжерные пары, подшипники качения и т. д.

г) пригонки. Метод заключается в том, что в размерную цепь включается так называемое компенсирующее звено за счет введения в конструкцию специальной детали – неподвижного компенсатора. При расчете такой размерной цепи на все ее составляющие звенья назначаются легкодостижимые допуски. Требуемая точность замыкающего звена достигается за счет дополнительной обработки (пригонки) неподвижного компенсатора на сборке. В качестве неподвижного компенсатора обычно используется прокладка, простановочное кольцо или одна из деталей сборочного соединения. Достоинством этого метода является то, что он позволяет при высоких требованиях к точности замыкающего звена назначать расширенные допуски па составляющие звенья размерной цепи, благодаря чему упрощается механическая обработка деталей и сокращается трудоемкость их обработки. Недостатком метода является то, что в процессе сборки иногда приходится производить предварительную сборку, затем разборку и повторную сборку для подгонки компенсатора, что приводит к увеличению трудоемкости сборки.

д) регулирования. Метод заключается в том, что в конструкцию изделия вводится специальная деталь, называемая подвижным компенсатором. В качестве подвижного компенсатора используют: винтовую пару, клин, набор прокладок, зазор в сопряжении типа вал – отверстие и т. п. На все звенья размерной цепи назначаются легко выполнимые допуски, а требуемая точность замыкающего звена достигается на сборке за счет перемещения подвижного компенсатора на необходимую величину. Этот метод по сравнению с методом пригонки имеет ряд преимуществ: 1) отпадает необходимость в повторной сборке и разборке; 2) в процессе эксплуатации изделия можно восстановить требуемую точность замыкающего звена, например, в связи с износом некоторых деталей сборочного соединения; 3) создаются предпосылки для организации поточной сборки. Расчет размерной цепи при использовании метода регулирования сводится по существу к расчету подвижного компенсатора.

В соответствии с принятыми методами достижения точности замыкающего звена различают и пять методов сборки, которые носят аналогичные названия.

Описание технологического процесса сборки

Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства . Выполняется на рабочих местах. Технологический процесс разделяется на операции, операции разделяются на переходы. Необходимость деления технологического процесса на порождается двумя причинами – физическими и экономическими.

Технологическая операция – законченная часть техпроцесса, выполняемая на одном рабочем месте .

Технологический переход – законченная часть технологической операции, характеризуемая постоянством обрабатываемых поверхностей, применяемого инструмента при неизменном режиме работы оборудования .

Переход, непосредственно связанный с осуществлением технологического воздействия, называют основным. Переход, состоящий из действий рабочего или механизмов, необходимых для выполнения основного перехода, называют вспомогательным . К вспомогательным переходам относят такие элементарные действия как установка и закрепление заготовки в приспособлении, смена инструмента,

его подвод к заготовке, открепление и снятие заготовки, а в процессе сборки – установка базирующей детали на сборочном стенде или в приспособлении на конвейере, перемещение к ней присоединяемых деталей и т.д.

Разработка технологического процесса представляет собой решение сложной комплексной задачи. Для облегчения работ по проектированию технологических процессов сборки их разделяют на этапы :

1. в зависимости от объема выпуска (заданной программы) устанавливается целесообразная организационная форма сборки, определяются ее такт и ритм , , ;

2. осуществляется технологический анализ сборочных чертежей для отработки конструкции на технологичность , , ;

3. производятся размерный анализ конструкций, расчет размерных цепей и разрабатываются методы достижения точности сборки (полная, неполная, групповая взаимозаменяемость, регулировка и пригонка) , , ;

4. определяется целесообразная степень дифференциации или концентрации сборочных операций , ;

5. устанавливается последовательность соединения всех сборочных единиц и деталей изделия и составляются технологические схемы узловой и общей сборки , , ;

6. разрабатываются (или выбираются) наиболее производительные, экономичные и технически обоснованные способы сборки, способы контроля и испытаний , ;

7. разрабатываются (или выбираются) необходимое технологическое или вспомогательное оборудование и технологическая оснастка (приспособления, режущий инструмент, монтажное и контрольное оборудование) , ;

8. производятся техническое нормирование сборочных работ и определение экономических показателей , , ;

9. разрабатывается планировка, оборудование рабочих мест и оформляется техническая документация на сборку.

При разработке маршрута сборки целесообразно пользоваться рекомендациями , , .

Похожая информация.

Сертификация систем качества

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по практической работе студентов

«ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ»

Направление подготовки: 220500 «Управление качеством»

Специальность: 220501 «Управление качеством»

очной формы обучения

Разработал к.т.н., доц. Кашмин О.С.

Рассмотрено на заседании каф. АСС

Протокол №_______ от__________________2006 г.

Зав. каф. д.т.н. проф.

Иноземцев А.Н

1.ч работы копируем полностью в работу.

Цель и задачи работы

Ознакомиться с формой и порядком заполнения спецификаций изделий, изучить правила построения технологических схем сборки и их назначение.

Общая часть

Сборка – завершающий этап производственного процесса в машиностроении, она в значительной мере определяет качество изделий и их выпуск в заданные сроки. Трудоемкость узловой и общей сборки составляет в среднем около 30 % всей трудоемкости изготовления машин. В массовом и крупносерийном производстве эта доля меньше, а в единичном и мелкосерийном, где выполняется большой объем пригоночных работ, трудоемкость сборки достигает 40…50%. В связи с этим правильная организация, всесторонняя технологическая проработка сборочных работ, по части их содержания, структуры, механизации и автоматизации, имеет большое народнохозяйственное значение.

Технологический процесс сборки - процесс, содержащий действия по установке и образование соединений составных частей заготовки или изделия.

Узловая сборка – сборка, объектом которой является составная часть изделия.

Общая сборка – сборка, объектом которой является изделие в целом.

Законченную часть технологического процесса, выполняемую на одном рабочем месте называют технологической операцией . Операция включает все действия оборудования и рабочих над одним или несколькими совместно собираемыми объектами (операционная партия).

Элементами технологических операций являются технологические и вспомогательные переходы, рабочие и вспомогательные ходы, установ, позиция .

Кроме технологических, различают еще вспомогательные операции , к которым относятся транспортирование, контроль, маркировку, смазку и др. работы. Сборку выполняют в определенной технологически и экономически целесообразной последовательности для получения изделий, полностью отвечающих установленным для них требованиям. Увеличение выпуска машин должно обеспечиваться интенсификацией технологических процессов. Поэтому основная задача технолога–машиностроителя заключается в построении высокопроизводительных технологических процессов.

Большую помощь технологам при разработке технологических процессов общей и узловой сборки оказывают технологические схемы сборки. Эти схемы отражают структуру и последовательность сборки изделия и его составных частей. Технологические схемы сборки, не входящие согласно стандартам ЕСТД (Единой Системы Технологической Документации) в комплект технологической документации, рекомендуется составлять непосредственно по чертежам изделия перед разработкой основной технологической документации (технологических карт установленных форм).

Технологические схемы упрощают проектирование процессов сборки и позволяют оценить технологичность конструкции изделия. При построении технологических схем можно выявить допущенные конструктивные неувязки собираемого изделия. Технологические схемы сборки дают возможность четко представить порядок и последовательность выполнения сборочных операций, определяя их содержание и средства механизации. Для построения технологических схем необходимо различать виды изделий, классификация которых установлена ГОСТ 2.101-68 (рис.1), в соответствии с которой различают: детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты.

Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии. Определение видов изделий.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, пайкой и т.п.).

Комплекс – два или более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

Комплект – два или более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера. Например, комплект запасных частей, комплект инструментов и принадлежностей.

Изделия в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей делятся на:

а) неспецифицированные (детали) – не имеющих составных частей;

б) специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты) - состоящие из двух или более составных частей. Понятие "составная часть" следует применять только в отношении конкретного изделия, в состав которого она входит. Составной частью может быть любое изделие (деталь, сборочная единица, комплекс и комплект).

Рис.1 Виды изделий и их структура

Правила построения технологических схем сборки

Сборку изделия (его составной части) начинают с базовой детали, которая первая устанавливается в сборочное приспособление (стенд, панель) и к которой в процессе сборки присоединяются другие детали или сборочные единицы.

Технологический процесс общей и узловой сборок представляется с помощью технологических схем, которые отражают структуру и последовательность сборки изделия и его составных частей.

Примеры технологических схем общей и узловых сборок показаны в приложении.

Единых общепринятых правил построения и оформление схем сборки в отечественной технологии машиностроения нет, в различных источниках могут встречаться не совпадающие рекомендации. Тем не менее можно сформулировать ряд правил, которые следует соблюдать при построении схем и их пользовании, исходящих из общепринятых требованиям наглядности и однозначности представлений.

2.1. На схемах каждый элемент изделия (деталь, сборочная единица) имеет свое условное обозначение (таблица). Деталь обозначается прямоугольником, сборочная единица шестиугольником, которые разделены на три зоны:

в зоне 1 проставляются обозначение и позиция детали (сборочной единицы) по чертежу;

в зоне 2 – наименование детали (сборочной единицы) по чертежу;

в зоне 3 – количество одновременно устанавливаемых деталей (сборочных единиц). Указанные в таблице размеры условного обозначения элемента изделия желательно выдерживать, составляя технологическую схему сборки, при выполнении данной лабораторной работы. В общем случае условные элементы изображаются произвольного масштаба, одинакового для данной схемы.

2.2. Процесс общей сборки изображают на схеме сплошной горизонтальной линией. Начало линии сборки обозначается сплошь зачерненным кружком Ш5 мм.

2.3. построение технологической схемы общей сборки начинают с базового элемента изделия, который располагают в левой части схемы, условное обозначение собранного объекта – в правой.

2.4. Процесс узловой сборки изображается линией, которую проводят в направлении от базового элемента к собранному объекту.

2.5. Линия сборки изображается сплошной основной линией по ГОСТ2.303-68.

2.6. Условное изображение сборочных единиц, деталей, а также линии установки, демонтажа, информации выполняется сплошной тонкой линией по ГОСТ 2.303-68.

2.7. Условное обозначение всех деталей непосредственно входящих в изделие располагают сверху в порядке последовательности сборки.

2.8. Условное обозначение всех непосредственно входящих в изделие сборочных единиц располагают снизу.

2.9. При возможности одновременной установки нескольких составных частей изделия на его базовую деталь их соединительные линии на схеме сходятся в одной точке.

2.10. При необходимости технологические схемы сборки снабжают надписями-сносками, поясняющими характер сборочных работ (запрессовку, смазку, проверку зазора, доработку, клепку, выверку и т.п.), когда они не ясны из схемы, и выполняемый при сборке контроль.

2.11. Составляют в первую очередь схему общей сборки, а затем схемы узловой сборки (параллельно), обеспечивая необходимую согласованность и координацию действий на основе схемы общей сборки изделия.

Технологические схемы сборки на одно и тоже изделие можно составить в нескольких вариантах, которые отличаются структурой и последовательностью комплектования сборочных элементов. Принятый вариант фиксируют составленной схемой, которая является одним из технологических документов.

Создавая новые машины, следует предусмотреть их общую сборку из предварительно собранных составных частей (принцип узловой сборки), что обеспечивает преимущества не только при их производстве, но также при обслуживании, эксплуатации и ремонте.

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

3.1. Составные части технологического процесса.

3.2. Классификация изделий и их составных частей по ЕСКД.

3.3. Назначение технологических схем сборки.

3.4. Основные правила составления технологических схем сборки.

4. ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ

Получив в качестве объекта работы изделие, оформить его сборочный чертеж и спецификацию, а также построить технологическую схему сборки сборки изделия. Произвести описание принятой схемы сборки.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

5.1. Ознакомиться с инструкцией по безопасному выполнению лабораторных работ.

5.2. Ознакомиться с содержанием лабораторной работы, заданием.

5.3. Получить изделие для выполнения работы и необходимые инструменты.

5.4. Ознакомиться с конструкцией и назначением изделия.

5.5. Оформить сборочный чертеж изделия (вывести позицию на входящие в изделия сборочные единицы и детали).

5.6. Построить технологическую схему сборки.

5.7. Произвести сборку изделия и окончательно откорректировать технологическую схему сборки.

5.8. Составить отчет и сдать его преподавателю.

6. УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет оформляется на специальных бланках, выданных преподавателем.

Графическая и текстовая часть отчета должна быть выполнена карандашом аккуратно, стандартным шрифтом с использованием чертежных инструментов.

Отчет составляется индивидуально и подписывается каждым студентом.

7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ГОСТ 2.101- 68 ЕСКД Виды изделий.

2. ГОСТ 2.108-68 (СТ СЭВ 2516-80). ЕСКД Спецификация.

3. ГОСТ 3.1407-74. ЕСКД Правила оформления документации на слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы.

4. Сборка и монтаж изделий машиностроения: Справочник. В 2-х т. /Ред. совет: В.С.Корсаков (пред.) и др. - М.: Машиностроение, 1983.– Т.1. Сборка изделий машиностроения / Под ред. В.С.Корсакова, В.К. Замятина, 1983.- 480 с.

©2015-2019 сайт

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2016-04-27

Сборочные работы, в зависимости от типа производства, составляют от 20 до 40% общей трудоемкости изготовления машины. Эти работы обычно требуют значительных затрат физического труда слесарей сборщиков. Если в условиях массового производства, например, автомобилей широко применяются средства автоматизации и мехагн изации сборочных процессов, то в индивидуальном и мелкосерийном производстве, особенно при создании уникальной техники, экспериментальных экземпляров новых машин проблемы автоматизации сборочных работ практически не решены.

В зависимости от типа производства и вида изделия сборка может быть организована различным способом.

При массовом производстве наиболее эффективной является подвижная поточная сборка, при которой изделие перемещается по специализированным рабочим местам, где выполняются простейшие сборочные операции. Такие места могут быть оснащены специальными средствами механизации или быть полностью автоматизированы. (При такой форме организации сборки выпускают изделия бытовой техники, компьютеры, боеприпасы…). Такую форму организации сборки предложил Генри Форд, решая задачу массового выпуска автомобилей. При сборке автомобиля количество сборочных операций довольно велико, поэтому длина такого конвейера составляет сотни метров, а с учетом конвейеров сборки отдельных узлов автомобиля – многие километры. Конечно, внутри производственных зданий такие конвейеры располагается во много рядов и на нескольких уровнях по высоте. В то же время продолжительность элементарных сборочных операций при сборке автомобиля составляет не более нескольких минут, что позволяет обеспечить малый такт выпуска изделия. (обычно с конвейера, менее чем через минуту, сходит собранный автомобиль).

При производстве крупногабаритных изделий (электрогенераторов, турбин, самолетов, судов, станков…) применяют поточную стационарную сборку. В этом случае изделия, находящиеся в различных стадиях сборки, располагаются неподвижно, на специальных стапелях, а специализированные рабочие места (бригады рабочих с соответствующим оборудованием) перемещаются от изделия к изделию, производя соответствующие сборочные операции.

В условиях единичного и мелкосерийного производства такие виды сборки экономически неоправданы и сборка обычно выполняется бригадами высококвалифицированных специалистов, производящих все действия по сборке, регулировке и требуемым испытаниям. При этом трудоемкость сборки и продолжительность существенно выше. Так постройка подводной лодки по индивидуальному проекту может занимать до нескольких лет. Во время же второй мировой войны поточная сборка подводных лодок позволяла Германии выпускать одну подводную лодку в день, в США же производилось в день до нескольких судов водоизмещением 10000т.

Сборка заключается в соединении сопрягаемых сборочных единиц и деталей путем приведения в соприкосновение основных баз – сопрягаемых поверхностей. Такие поверхности определяют положение деталей относительно друг друга, выполняются с наибольшей точностью и определяют во многом качество машины. Так суппорт токарного станка устанавливается на направляющих поверхностях станины и может перемещаться по ним в одном направлении. От точности этих поверхностей станины будет зависеть точность (прямолинейность) перемещения суппорта – одна из важнейших характеристик качества станка.

В процессе сборки детали соединяется неподвижно или подвижно относительно друг друга. Такие соединения могут быть разъемными, когда соединение можно разобрать, например, для замены детали, узла (соединения по подвижным и переходным посадкам, резьбовые) и неразъемными, когда разборка невозможна без разрушения какого либо элемента (заклепочные, сварные, клеевые…).

В процессе сборки требуется производить ряд специфических операций, которые требуют затрат энергии и имеют определенную временную протяженность, уменьшение которой, также как и при обработке деталей, наталкивается на физические ограничение.

Конечно время завертывания винта можно уменьшить, повысив скорость вращения специального инструмента, но возникающие динамические нагрузки, при определенной скорости, приведут к разрушению либо винта, либо резьбы. Автомобилистам известно, что время завинчивания винта для крепления колеса вручную доходит до 1 минуты, с применением же специального механизированного инструмента на автомобильном заводе время завинчивания всех четырех винтов не превышает 1 секунды, т.е. уменьшено до предела.

Время же реализации таких соединений как сварное, клеевое определяются особенностями протекания теплофизических, металлургических, химических процессов.

Сложность современных машин (количество деталей самолета, судна может достигать нескольких миллионов) определяла бы очень большую продолжительность процесса последовательной сборки деталь за деталью.

Поэтому сборку ведут параллельно во времени собирая узлы изделия, группы деталей, которые монтируют на базовую деталь (или узел). Так собранная турбина устанавливается в корпус корабля, причем одновременнов корпус могут монтироваться и управляющая аппаратура, вооружение (пушки, ракетные установки и т.д.). В корпус самолета (планер) устанавливается собранный двигатель, который обычно и производится даже на другом предприятии.

Узел машины это сборочная единица, которая имеет самостоятельные функции, которые могут быть испытаны вне машины. Например, топливный насос, масляный фильтр и т.д. В соответствии с этим узлы могут быть унифицированы, производиться самостоятельно и применяться в различных машинах. Сборочные единицы, называемые группами, обычно самостоятельных функций не имеют и выделяются из общей сборки по принципу удобства соединения деталей в группу в отдельном процессе, с целью сокращения общего времени сборки машины.

Для построения технологического процесса сборки технологами производится анализ конструкции машины для выявления составляющих ее узлов, деталей, возможности вычленения групп деталей сборка которых возможна отдельно. Конечно, при проектировании машины конструктор должен уделять внимание технологичности машины, возможности сборки ее в параллельных во времени процессах. Если машина спроектирована неправильно, то никакие усилия технолога по оптимизации технологии ее изготовления не приведут к положительным результатам.

Поэтому конструктор при проектировании машины должен руководствоваться определенными стандартными правилами.

Так требования к составу сборочной единицы предполагают:

расчленеие ее на рационалтьное число частей с учетом принципа агрегатирования;

виды используемых соединений деталей и узлов должны позволять автоматизацию или механизацию сборочных работ;

сборка изделия не должна предполагать применения сложного технологического оснащения;

конструкция сборочной единицы должна предусматривать базовую составную часть, которая является основой для расположения других составных частей; , и т.д.

Среди многих требований, обеспечивающих технологичность машины, наибольшее значение имеет требование взаимозаменяемости всех ее узлов и деталей. Принцип взаимозаменяемости, закладываемый при проектировании искусственных объектов, не используется природой. Как известно, каждый природный организм уникален и приходится предпринимать специальные усилия в случае замены отдельных частей живых организмов. На первом этапе развития машинного производства, вплоть до начала 20-го века многие машины создавались в процессе пригонки отдельных деталей друг к другу. Например, размеры шеек вала задавались в виде номинальных. Без регламентации допуска на изготовление, а размер подшипниковой втулки задавался с требованием выполнить его по полученной шейке вала с определенным зазором. В этих условиях изготовить подшипниковую втулку можно было только после изготовления вала. Это увеличивало цикл изготовления машины и не позволяло производить ее ремонт с использованием запасных частей. Хотя принцип взаимозаменяемости был известен со средних веков, и даже был внедрен при производстве огнестрельного оружия еще по указу Петра 1, появление первых стандартов и его широкое применение относится именно к началу 20-го века. Несмотря на кажущуюся эффективность взаимозаменяемости применение этого принципа имеет ряд ограничений, так как в ряде случаев значительно удорожает изготовление машины. Это связано с тем, что качество функционирования отдельных узлов и машины в целом зависит от отклонений замыкающих звеньев, которые определяются допускаемыми отклонениями всех входящих в размерную цепь звеньев

Так в роликовом подшипнике качения должен быть зазор Зр между роликами 1 и кольцами 2 и 3, что обеспечивает свободу движения подшипника. В то же время большая величина этого зазора резко снижает качество подшипника, так как приводит к «болтанке» установленного в нем вала, значительным динамическим нагрузкам (ударам), нарушает точность кинематических связей деталей, установленных на валу с другими деталями машины. Но этот зазор возникает в процессе сборки подшипника и зависит от точности изготовления его деталей, причем максимальная и минимальная, возможная величина этого зазора равны: Зр макс = (Дкн макс – Дкв мин – Др мин)/2

Зр мин = (Дкн мин - Дкв макс – Др макс)/2

Для повышения качества подшипников колебания зазора стремяться свести к минимуму, но это требует чрезвычайно точного выполнения всех его деталей, что привело бы к значительному (на порядки) его удорожанию. Поэтому, даже в этом простейшем случае, от принципа полной взаимозаменяемости приходится отказываться и применять так называемую селективную (с использованием отбора) сборку. В этом случае допуски на изготовление отдельных деталей можно расширить, но потом, перед сборкой детали сортируют на отдельные группы, подбирая в этих группах истинные размеры так, чтобы при сборке получить минимальные колебания зазоров в подшипниках. Естественно, что часть (по теории вероятности очень малая) деталей не найдет себе применения, но эти потери с лихвой окупятся за счет снижения точности обработки отдельных элементов.

В реальных машинах размерные цепи могут состоять из десятков взаимосвязанных размеров и полная взаимозаменяемость, часто не только экономически не оправдана, а даже невозможна. Поэтому, на практике, при сборке машин применяют не только метод подбора, но и метод пригонки, когда отдельные элементы обрабатывают «по месту» с учетом требуемых размеров замыкающего звена.

Методы достижения точности замыкающих размеров размерных и кинематических цепей при сборке машин в соответствии со стандартами подразделяются:

метод полной взаимозаменяемости, основанный на расчете размеров замыкающего звена по максимальным и минимальным допустимым размерам составляющих размерную цепь звеньев (метод макимум минимум). Этот м етод обеспечивает полную взаимозаменяемость, но требует довольно точного выполнения размеров составляющих звеньев (деталей) и применим в массовом и крупносерийном производстве, когда число размеров, входящих в размерную цепь невелико.

При методе неполной взаимозаменяемосьти допуски на размеры составляющих звеньев расширяют (чтобы удешевить производство деталей), По теории вероятностей отклонения размеров составляющих звеньев (реальных деталей) на практике при сборке могут компенсировать друг друга (детали с отклонениями в большую сторону с деталями имеющими отклонения в меньшую сторону. Кроме того, размеры с отклонениями близкими к центру поля допуска встречаются значительно чаще, чем с крайними предельными отклонениями. Такой принцип обеспечения взаимозаменяемости рационально применять в серийном и массовом производстве, при сложных многозвенных размерных цепях.

Метод групповой взаимозаменяемости применяют при создании соединенийвысокой точности, когда полная взаимозаменяемость либо недостижима, либо связана с чрезвычайно большими затратами. В этом случае детали изготавливают по расширенным допускам, а потом сортируют на группы (например, при производстве подшипников качения). Такая сборка целесообразна в массовом и крупносерийном производстве.

Сборка методом пригонки трудоемка и применяется в единичном и мелкосерийном производстве. Метод регулирования снижает трудоемкость пригонки и требует применения в конструкции специальных регулирующих устройств, которые могут несколько усложнять конструкцию машины.

Машина, состоящая из множества деталей, которые группируются в узлы, подузлы, группы деталей может быть собрана множеством способов, вплоть до последовательной сборки «деталь за деталью».

Выбор же оптимального технологического процесса является сложной задачей, для решения которой приходится применять многие математические методы (линейное и нелинейное программирование, теорию массового обслуживания и т.д.). Причем оптимизация технологии сборки требует построения целевой функции в качестве которой может использоваться минимальная себестоимость изделия, время производства изделия или различные комбинации этих функций.

При построении технологического процесса сборки машины используется ряд практических правил, суммирующих накопленный производственный опыт. Общая сборка машины начинается с установки базирующей детали или базирующей сборочной единицы машины, роль которой обычно выполняет корпусная деталь. Это может быть рама, станина, корпус, основание и т.д.

Базирующую деталь устанавливают или закрепляют в удобном для сборки положении. Иногда эту деталь закрепляют в специальном приспособлении, которое либо увеличивает жесткость детали, либо позволяет ее поворачивать или перемещать требуемым при сборке способом.

При поточной подвижной сборки это приспособление, зачастую, перемещается вместе с изделием до завершения процесса сборки. Иногда же оно позволяет закреплять изделие до окончания процесса сборки и перемещать собранное изделие в рабочую среду (судостроительный стапель).

При сборке отдельных узлов также выявляется базовая деталь, которую принимают за основу при сборке узла.

При разработке процесса сборки необходимо учитывать доступность места сборки, поэтому, в первую очередь, устанавливают узлы и детали, минимально затрудняющие установку последующих узлов и деталей. При этом необходимо учитывать возможность размещения монтажного инструмента.

Следует подчеркнуть, что несмотря на широкие возможности комбинаторики в выборе технологического процесса сборки машины, возможности качественной, производительной сборки закладываются на стадии проектирования конструктором. Разработанную последовательность сборки машины изображают в виде графической схемы сборки (рис.2). На схему общей сборки наносятся условные обозначения деталей и сборочных единиц, поступающих на общую сборку. Схема наглядно показывает в какой последовательности на базовую деталь устанавливаются узлы и детали. Нарушение последовательности, предусмотренной этой схемой недопустимо.

Кажется очевидным, что разборку машины можно произвести в обратном порядке, однако в процессе сборки могут применяться неразъемные соединения. Целью же разборки может быть дефектация машины после испытаний, упаковка для отправки заказчику, в тех случаях, когда разобранная машина более транспортабельна, ремонт. Поэтому для разборки машины составляются специальные схемы, соответствующие целям разборки.

Такое схематическое представление технологического процесса сборки отличается наглядностью и, зная продолжительность и стоимость выполнения отдельных операций сборки, можно легко оценить время сборки машины и стоимость процесса. При определении времени выполнения отдельных операций сборки, производимых с применением ручного труда, используются статистические экспериментальные оценки. При этом, конечно, определение норм времени должно производиться с учетом средних возможностей слесарей сборщиков.

Трудоемкость процессов сборки обуславливает разработку средств ее механизации и автоматизации. В настоящее время, особенно в условиях массового и крупносерийного производства широко применяются промышленные роботы, позволяющие в ряде случаев полностью освободить человека от выполнения сборочных операций. Возможности промышленных роботов, хотя и совершенствуются с каждым годом, но до настоящего времени значительно уступают возможностям человека. Поэтому изделия для автоматической сборки, зачастую, проектируют, учитывая достигнутые возможности автоматизации сборочных процессов. Так, многие резьбовые соединения оказалось целесообразным переводить на сварные, клеевые, заклепочные, которые значительно проще выполняются автоматами. В то же время ремонтопригодность таких изделий значительно снижается.

Многие знают, что в настоящее время при ремонте бытовой техники, оказывается рациональным заменять целые агрегаты, ремонт которых либо невозможен, либо экономически неоправдан.

Высокий уровень автоматизации сборочных операций достигнут в настоящее время только в условиях массового и крупносерийного производства, хотя требования рынка определяют необходимость выпуска изделий максимально удовлетворяющих индивидуальным требованиям потребителя. Так известно, что обладание людьми одинаковыми вещами, вызывает чувство некоторого дискомфорта. Производство же отличающихся друг от друга вещей в условиях поточного производства существенно усложняет технологические задачи. Первые попытки, решить эту проблему, предприняты на заводах, производящих автомобили Мерседес. В настоящее время их собирают в условиях максимально автоматизированной поточной сборки, по индивидуальным заказам, когда входящие в сборку узлы могут варьироваться исходя из требований заказчика. Так определенный кузов может оснащаться теми или иными сидениями, радиоэлектронным оборудованием и т.д. Это требует решения сложнейших задач логистики, которое стало возможным при применении современных средств вычислительной техники.

Вопросы для самопроверки:

Виды организационных форм процессов сборки машин.

На какие элементы может разделяться конструкция в процессе ее изготовления?

Какие виды соединений применяются при сборке машин?

В каком типе производства рационально применять поточную стационарную сборку?

Какие ȔȍȚȖȌȣ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ ȚȖȟȕȖșȚȐ ȏȈȔȣȒȈȦȡȐȝ ȘȈȏȔȍȘȖȊ ȘȈȏȔȍȘȕȣȝ Ȑ

ȒȐȕȍȔȈȚȐȟȍșȒȐȝȞȍȗȍȑǪȣȏȕȈȍȚȍ?

ǪȒȈȒȐȝșȓțȟȈȧȝȕȍȘȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤȔȍȚȖȌȗȖȓȕȖȑȊȏȈȐȔȖȏȈȔȍȕȧȍȔȖșȚȐ?

Перечислите методы снижения трудоемкости процессов сборки машин.

Образец карты тестового контроля:

Какие технологии применяются при сборке машин?

а). Свинчивание, склеивание, сварка.

б). Сверление, долбление, притирка.

в). Пригонка, опиливание, шабрение, распиливание.

В каких случаях производят сборку с пригонкой деталей друг по другу? А). При изготовлении особо точных машин и приборов.

Б) При изготовлении крупногабаритных конструкций.

В) При изготовлении оптических приборов.